)

Herzkreislauf

Bluthochdruck: Grenzwerte, Ursachen, Symptome und moderne Behandlung

Bei deiner Hausärztin oder deinem Hausarzt wurde bei dir ein Blutdruck von 140 zu 90 mmHg gemessen? Das ist erst mal kein Grund, sich Sorgen zu machen. Es ist ganz normal und wichtig, dass der Blutdruck im Tagesverlauf m...

Kurz und knapp

Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist Bluthochdruck jährlich für mehr als 10 Millionen Todesfälle weltweit mitverantwortlich1.

Der stille Killer: die Erkrankung bleibt oft jahrelang symptomlos, richtet aber im Stillen bereits Schäden an Herz, Gefäßen, Augen, Nieren und Gehirn an, die langfristig sogar lebensbedrohlich sein können, wenn die Hypertonie nicht rechtzeitig bemerkt und behandelt wird. Zur Behandlung gehören blutdrucksenkende Medikamente, aber auch eine deutliche Umstellung der Lebensweise2.

Viele Betroffene fragen: „Ich habe einmalig 140 zu 90 gemessen. Ist das schon gefährlich?“ Antwort: Noch nicht. Erst wenn diese Werte regelmäßig auftreten oder deutlich darüber liegen, spricht man von Hypertonie, also Bluthochdruck. Dennoch: wer seinen Blutdruck kennt, ist vielen einen Schritt voraus, denn viele messen ihn nie. Ab 40 wird eine jährliche Kontrolle empfohlen3.

Falls du selbst messen willst: ruhe dich vor dem Messen mindestens 5 Minuten aus. Messe im Sitzen, lehne dich zurück und stütze den Arm auf Herzhöhe ab. Verzichte 30 Minuten vorher auf Kaffee, Nikotin oder körperliche Aktivität. Am besten misst du morgens und abends, und zwar mehrere Tage in Folge.

Ab welchen Werten ist der Blutdruck zu hoch? Laut Leitlinien beginnt Bluthochdruck ab einem Wert von 140/90 mmHg, unabhängig davon, ob nur der obere (systolische) oder der untere (diastolische) Wert erhöht ist. Als normal bzw. optimal gelten hingegen Blutdruckwerte unter 120/80 mmHg. Entscheidend ist die regelmäßige Selbstkontrolle mit einem geprüften Gerät.

Frühsymptome wie Schwindel, Kurzatmigkeit, Kopfschmerzen oder Schlafprobleme sind oft unspezifisch und werden häufig übersehen, oder anderen Ursachen zugeschrieben. Umso wichtiger ist es, bei solchen Warnzeichen den Blutdruck beim Arzt messen zu lassen, um den Bluthochdruck frühzeitig zu erkennen und Folgeerkrankungen und Komplikationen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Nierenversagen, Demenz oder Sehstörungen rechtzeitig vorzubeugen4,5,6,7.

Bluthochdruck entsteht in den meisten Fällen durch einen ungesunden Lebensstil. Hauptursachen sind Übergewicht, Bewegungsmangel, salzreiche Ernährung, Alkohol, Rauchen und Dauerstress. In 90–95 % der Fälle liegt eine sogenannte primäre Hypertonie vor – also keine andere Grunderkrankung. Nur 5–10 % der Fälle gehen z. B. auf Nierenerkrankungen, hormonelle Störungen, Medikamente oder Schlafapnoe zurück (sekundäre Hypertonie)2.

Kinder und Jugendliche sind ebenfalls betroffen: 3–4 % weisen bereits erhöhte Werte auf, häufig durch Bewegungsmangel und Übergewicht. Regelmäßige Kontrollen sind deshalb nicht nur im Alter sinnvoll8.

Was tun bei dauerhaft hohem Blutdruck? Zunächst sollte immer versucht werden, durch Lebensstiländerungen gegenzusteuern: Gewichtsreduktion, salzarme Ernährung, regelmäßige Bewegung, weniger Alkohol und bewusster Umgang mit Stress. Reicht das nicht aus, kommen blutdrucksenkende Medikamente ins Spiel – individuell angepasst durch die behandelnde Ärztin oder den Arzt.

Wer seine Lebensgewohnheiten ändert, kann oft auf blutdrucksenkende Medikamente verzichten, oder sie zumindest reduzieren. Bluthochdruck ist kein Schicksal. Je früher man Risikofaktoren reduziert, desto höher die Chance auf stabile Werte ohne Folgeschäden.

Eine Langzeitblutdruckmessung kann helfen, versteckte Hypertonie zu erkennen. Besonders wichtig ist das bei stark schwankenden Werten, nächtlicher Hypertonie („Non-Dipper“) oder morgendlichen Spitzenwerten („Morning Surge“). Viele Fragen von Betroffenen zielen auf genau diese Unsicherheiten im Tagesverlauf.

Wann zum Arzt? Immer, wenn Werte mehrfach über 140/90 liegen, wenn du Symptome verspürst oder Risikofaktoren bestehen (z. B. familiäre Vorbelastung, Übergewicht, Schlafapnoe, Einnahme hormoneller Medikamente). Auch bei Unsicherheit gilt: lieber früher abklären lassen als zu spät handeln.

Wie funktioniert der Blutdruck?

Was passiert im Körper, wenn deine Blutdruckwerte gefährlich ansteigen? Um die Antwort darauf besser einordnen zu können, hilft es, wenn du dir einmal vor Augen führst, wie der (gesunde) Blutdruck von deinem Körper gesteuert und überwacht wird. Dabei arbeiten mehrere „Systeme“ zusammen.

Das Herz pumpt bei einem gesunden Erwachsenen in Ruhe etwa 5 bis 6 Liter Blut pro Minute durch den Körper. Bei körperlicher Aktivität kann dieses sogenannte Herzminutenvolumen (HZV) jedoch deutlich ansteigen.50 So versucht das Herz, den Energie- und Sauerstoffbedarf des Körpers bestmöglich zu decken. Er liegt umso höher, je mehr dich etwas körperlich und/oder seelisch belastet. Gesteuert wird der Herzschlag vom unwillkürlichen (vegetativen) Nervensystem, das aus zwei Teilen besteht, dem Sympathikus und dem Parasympathikus: Der Sympathikus beschleunigt den Herzschlag. Er wird auch als Kampf-oder-Flucht-System bezeichnet, da er im Notfall dafür sorgt, dass der Körper schnell reagieren kann. Der Parasympathikus verlangsamt den Herzschlag. Er wird auch als Erholungs- und Ruhesystem bezeichnet, da er dafür sorgt, dass der Körper sich entspannt und regeneriert.

Vor allem in den Gefäßwänden der Aorta befinden sich unzählige „Messfühler“ (Barorezeptoren), die rund um die Uhr an das Gehirn melden, ob und wie schnell sich der Blutdruck ändert. Fällt er, nimmt die Aktivität der Barorezeptoren ab und sie senden weniger Signale ans Gehirn. Die Folge: Bestimmte Nervenzellen werden dort nun nicht mehr gehemmt, sondern sie senden u.a. „Befehle“ an den Herzmuskel, die dafür sorgen, dass sich seine Pumpfrequenz beschleunigt, der sogenannte Baroreflex. Auch dank ihm kann dein Körper sekundenschnell auf Blutdruckschwankungen reagieren9.

Die Regulation des Blutdrucks spielt eine so (lebens-)wichtige Rolle, dass gleich mehrere körpereigene Botenstoffe daran beteiligt sind10:

Angiotensin II: Dieses Hormon wird von den Nieren produziert und kann die Blutgefäße verengen, wodurch der Blutdruck steigt. Angiotensin II kann auch das Hormon Aldosteron aus der Nebenniere freisetzen.

Aldosteron: Dieses Hormon stammt aus den Nebennieren und hilft, das Gleichgewicht von Natrium und Kalium im Körper zu regulieren. Zusätzlich kann es ebenfalls die Blutgefäße verengen.

Adrenalin wird ebenfalls von den Nebennieren freigesetzt und bereitet den Körper auf große Anstrengungen vor. Es verengt die Blutgefäße und beschleunigt den Herzschlag (s. oben).

Noradrenalin besitzt eine sehr ähnliche Wirkung wie Adrenalin, wird aber nicht von den Nebennieren, sondern von bestimmten Nervenzellen freigesetzt.

Eine entscheidende Rolle spielt auch das Enzym Renin. Sinkt der Blutdruck, setzen die Nieren mehr Renin frei. Es wandelt ein anderes Protein in Angiotensin I um, aus dem mithilfe eines weiteren Enzyms schließlich Angiotensin II wird (s. oben). Das sogenannte Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS) reguliert aber nicht nur den Blutdruck, sondern auch den Flüssigkeits- und Elektrolyt-Haushalt des Körpers. Daher ist das RAAS auch eine wichtige Ansatzstelle für blutdrucksenkende Medikamente.

Arbeiten diese „Systeme“ alters- und/oder krankheitsbedingt nicht mehr richtig zusammen, steigt das Risiko, dass der Blutdruck gefährlich ansteigt (Hypertonie).

Ursachen für Bluthochdruck

Dass der Blutdruck im Tagesverlauf schwankt, ist erst mal normal.12 Fühlst du dich körperlich und seelisch ruhig und entspannt, sinkt er. Strengt dich etwas körperlich und/oder seelisch an, steigt er. Auch wie heiß oder wie kalt es an dem Ort ist, an dem du dich gerade aufhältst, oder wie hoch die Feinstaubbelastung dort ist, kann deinen Blutdruck beeinflussen.13

Bevor du morgens aufwachst, steigt er automatisch an, damit du gut in den Tag starten kannst. Zwischen acht und neun Uhr liegt dann der erste Blutdruck-Gipfel des Tages. Um die Mittagszeit kehrt er dann, um im Bild zu bleiben, ins Tal zurück, um dann zwischen 16 und 18 Uhr einen weiteren Blutdruck-Gipfel zu erklimmen. Die tiefsten Blutdruck-Werte werden generell in der Nacht gemessen. Zwischen zwei und drei Uhr morgens erreichen sie ihren tiefsten Punkt – ein zirkadianer Rhythmus, wie Fachleute sagen.11

Unterschiede von 10 bis 20 mmHg im oberen (systolischen) Wert gelten im Tagesverlauf als normal. Nachts sinkt der Blutdruck bei gesunden Menschen um etwa 10–20 % (engl. „Dipping“). Auch das ist in Ordnung.

Problematisch wird es in folgende Situationen:12a,12b

Der obere (systolische) Wert zeigt mehrfach am Tag Schwankungen von über 30 mmHg – ohne erkennbare Auslöser (z. B. körperliche Aktivität).

Der selbst gemessene Blutdruck ist sehr wechselhaft, z. B. Montag früh: 120/80 mmHg, Dienstag früh: 160/95 mmHg, Mittwoch früh: 135/85 mmHg und Donnerstag früh: 175/100 mmHg.

Der Blutdruck sinkt nachts nicht ab oder steigt sogar an (engl. „Non-Dipper“ oder „Reverse-Dipper“)

Der obere (systolische) Blutdruck-Wert steigt morgens direkt nach dem Aufstehen plötzlich auf über 160 mmHg an (engl. „Morning Surge“).

Am besten können solche Schwankungen mit einer 24-stündigen Langzeitblutdruckmessung (engl. Ambulatory Blood Pressure Monitoring, kurz ABPM) festgestellt werden. Zeigen sich Auffälligkeiten, müssen diese bei der Hypertonie-Behandlung auf jeden Fall berücksichtigt werden.

Bluthochdruck wird immer mehr zur Volkskrankheit

Das Hypertonie-Risiko steigt generell mit dem Lebensalter, vor allem, weil die Blutgefäße im Laufe der Zeit ihre Elastizität verlieren und versteifen. Bis sie etwa das 50. Lebensjahr erreichen, besitzen Frauen im Allgemeinen einen etwas niedrigeren Blutdruck als gleichaltrige Männer14.

Jeder fünfte Mann zwischen 40 und 49 weist bereits zu hohe Werte auf. Danach holen die Frauen auf, da sich ihr Hormonhaushalt in den Wechseljahren umstellt: Ihr Körper produziert immer weniger blutdrucksenkende Östrogene. Sowohl bei Frauen als auch bei Männern zwischen 70 und 79 liegt die Hypertoniequote dann schon bei 75 Prozent15.

Aber: Es sind nicht nur Erwachsene betroffen. Das Robert Koch Institut (RKI) in Berlin und die Deutsche Hochdruckliga gehen davon aus, dass auch 3–4 Prozent aller Kinder und Jugendlichen in Deutschland, also bis zu 840.000 Mädchen und Jungen, zu hohe Blutdruck-Werte aufweisen, vor allem, weil viele von ihnen übergewichtig sind, und/oder sich zu wenig bewegen und zu wenig Sport treiben16,17.

Zwei Arten von Bluthochdruck werden unterschieden

In der Medizin wird die arterielle Hypertonie grob in zwei Kategorien eingeteilt:

Stellt sich heraus, dass eine sie von einer anderen Erkrankung verursacht und aufrechterhalten wird, sprechen Ärztinnen und Ärzte von einem sekundären Bluthochdruck.

Wirkt keine andere Erkrankung im Hintergrund, sprechen Fachleute von einem primären oder essenziellen Bluthochdruck.

Bei Erwachsenen macht die primäre (essenzielle) Hypertonie in der Regel 90–95 % der Fälle aus; sekundäre Ursachen werden in etwa 5–10 % (in einigen Studien bis 15 %) beobachtet. Bei Kindern, jungen Erwachsenen und Hypertonien, die nicht auf eine Behandlung ansprechen (med. therapieresistent) ist der Anteil sekundärer Ursachen deutlich höher.18,19

Ursachen für sekundären Bluthochdruck

Am häufigsten lässt sich sekundärer Bluthochdruck auf eine der folgenden Krankheiten zurückführen:20

Nierenerkrankungen, z. B. Entzündungen, Nebennierentumore oder Engstellen/Verschlüsse („Verkalkungen“) in der Nierenschlagader

Hormonstörungen, z. B. eine Schilddrüsenüberfunktion oder Tumore in der Hirnanhangdrüse (Morbus Cushing)

Schlafapnoe, also häufige Atemaussetzer während des Schlafes

Können diese Erkrankungen erfolgreich behandelt werden, kann sich auch der Blutdruck in den meisten Fällen wieder normalisieren.

Bluthochdruck & Schlafapnoe: ein gefährliches Duo

Kommt es bei einer schlafenden Person nachts häufiger als 5-mal pro Stunde zu Atemaussetzern (Apnoen) und/oder zu einer abgeschwächten Atmung (Hypopnoen) sprechen Fachleute von einer Obstruktiven Schlafapnoe (OSA)21,22,23. Das Problem dabei: Die Betroffenen selbst bekommen davon gar nichts mit. Tagsüber fühlen sie sich dann aber oft erschöpft, müde und unkonzentriert.

Jede nächtliche Atemstörung führt jedoch zu einer Stressreaktion des Körpers, die oft unbewusst abläuft und nur wenige Sekunden dauert. Durch diese Stressreaktion verhindert der Körper das Ersticken und befreit die Atemwege, indem die erschlaffte Muskulatur sich wieder anspannt. Die Stresshormone, die dafür ausgeschüttet werden, können den Blutdruck deutlich erhöhen (um bis zu 10 mmHg), wenn die OSA nicht behandelt wird21,22,23.

Schwangerschaft

Im Verlauf von 3-7 % aller Schwangerschaften kann es ebenfalls, meistens nach der 20. Schwangerschaftswoche (SSW), zu einem sekundären Bluthochdruck (Präeklampsie) kommen. Die genauen Ursachen sind noch nicht vollständig geklärt, aber Forschende gehen davon aus, dass der Mutterkuchen (Plazenta) eine zentrale Rolle spielt.24,25

Normalerweise sorgen bestimmte Zellen des Embryos dafür, dass sich Blutgefäße erweitern und elastischer werden. Bei einer Präeklampsie geschieht das nicht. Der Mutterkuchen wird schlechter durchblutet und es entsteht Sauerstoffmangel. Die Plazenta setzt daraufhin Botenstoffe frei, die eine Verengung der Blutgefäße im ganzen Körper der Mutter auslösen. Die Folge: Bluthochdruck und vermehrt Eiweiß im Urin durch eine Nierenschädigung. Um diese ernste Komplikation zu vermeiden, sollten Schwangere unbedingt regelmäßig zu den Vorsorgeuntersuchungen gehen und bei frühen Warnzeichen wie starken Kopfschmerzen, Sehstörungen, Oberbauchschmerzen oder starken Wassereinlagerungen sofort eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen.24,25

Medikamente

Auch bestimmte Medikamente können einen sekundären Bluthochdruck auslösen. Vor allem Wirkstoffe wie Ibuprofen, Diclofenac oder Naproxen, die Schmerzen lindern, Entzündungen hemmen und/oder Fieber senken, sogenannte nicht-steroidale Antirheumatika (NSAR), können den Blutdruck langfristig ansteigen lassen 26.

Frauen, die mit der Pille verhüten, entwickeln ebenfalls häufiger eine sekundäre arterielle Hypertonie27. Solltest du also eines der genannten Präparate längere Zeit einnehmen, kann es nicht schaden, wenn du deinen Blutdruck gelegentlich misst oder messen lässt. Sollten sich deine Werte dann erhöhen, kann dir deine Ärztin oder dein Arzt eventuell ein anderes Arzneimittel verordnen, bei dem diese Nebenwirkung seltener auftritt.

Ursachen für primären Bluthochdruck

Keine Frage, auch bei dir kann sich natürlich eine Erkrankung entwickeln oder eine Situation ergeben, die dann einen sekundären Bluthochdruck begünstigt. In 90–95 Prozent der Fälle handelt es sich jedoch um einen primären Bluthochdruck23,24. Es ist also deutlich wahrscheinlicher, dass der bisherige Lebensstil einer Person ihre Blutdruck-Werte auf ungesunde Art und Weise verändert hat.

Die Forschung hat mittlerweile sechs Risikofaktoren identifiziert, die dafür verantwortlich sein können28,29:

Übergewicht

Ungesunde Ernährung

Bewegungsmangel

Alkoholkonsum

Tabakkonsum

Dauerstress

Es liegt auf der Hand, dass sich diese „Übeltäter“ wechselseitig beeinflussen und verstärken können. Wer sich z. B. ungesund ernährt, wiegt alsbald zu viel. Und bei Übergewicht fällt es dann vielen zunehmend schwerer, sich regelmäßig zu bewegen und Sport zu treiben. Mit anderen Worten: Je mehr Risikofaktoren bei einem Menschen zusammenkommen, je länger sie bestehen und einander potenzieren können, desto wahrscheinlicher wird es, dass diese Person eine behandlungsbedürftige arterielle Hypertonie entwickelt.

Welcher Blutdruck ist normal?

Dass sie immer ein bisschen unter Druck stehen, wird Menschen z.B. dann bewusst, wenn sie sich beim Gemüseschneiden oder bei der Gartenarbeit verletzen. Je größer die Wunde und das betroffene Blutgefäß sind, desto mehr Blut quillt heraus. Dass es mit wechselndem Druck durch deine Adern pulsiert, merkst du auch, wenn du z.B. Zeige- und Mittelfinger rechts oder links dort an den Hals legst, wo die Halsschlagader verläuft.

Jedes Mal, wenn sich dein Herzmuskel maximal anspannt, um das Blut kraftvoll bis in die kleinsten Arteriolen zu pumpen, ist der Druck in den Blutgefäßen am höchsten. Der medizinische Fachbegriff dafür lautet: Systole. Daher heißt die erste, obere Messgröße beim Blutdruck auch systolischer Wert.

Damit sich das Herz anschließend wieder mit Blut füllen kann, entspannt sich der Herzmuskel und der Druck in den Blutgefäßen erreicht seinen niedrigsten Wert. Der medizinische Fachbegriff dafür lautet: Diastole. Dementsprechend heißt die zweite, untere Messgröße beim Blutdruck auch diastolischer Wert.

Angegeben und gemessen wird der Blutdruck in der Einheit „Millimeter Quecksilbersäule“, abgekürzt mmHg. Die Buchstaben „Hg“ sind das chemische Symbol für Quecksilber, und tatsächlich wurde der Blutdruck früher mit einer Quecksilbersäule gemessen.

Moderne Blutdruckmessgeräte arbeiten heute anders: Sie pumpen Luft in eine Manschette, die um den Oberarm oder das Handgelenk gelegt wird. Erreicht der Druck in der Manschette den unteren, diastolischen Wert des Blutdrucks, erzeugt der Pulsschlag einen messbaren Gegendruck, den das Gerät registriert. Der Druck in der Manschette steigt weiter an, bis der Blutfluss in der Arterie unterbrochen wird. Die Folge: Auch der Pulsschlag ist dann nicht mehr messbar, und das Gerät hat den oberen, systolischen Blutdruck-Wert ermittelt.

Als normal gilt ein Blutdruck bei einem oberen (systolischen) Wert zwischen 120 und 129 mmHg und einem unteren (diastolischen) zwischen 80 und 84 mmHg.

Auf einen Blick: der normale Blutdruck

Oberer (systolischer) Wert

120 bis 129 mmHG

/ (zu)

Unterer (diastolischer) Wert

80 bis 84 mmHg

In Worten:

Ein Blutdruck von „120 zu 80“ ist normal.

Diese Werte gelten für Erwachsene zwischen 18 und 64 Jahren.51 Je nach Alter und Geschlecht gibt es leichte Abweichungen bezüglich der Blutdruckwerte, die als normal eingeordnet werden. Bei Kindern und Jugendlichen im Alter von 6 bis 15 Jahren hängen die Blutdrucknorm- und Grenzwerte hingegen stark vom Alter, Geschlecht, Gewicht und der Körpergröße des jeweiligen Kindes ab.52 Und auch bei älteren Erwachsenen ab 65 Jahren gibt es Hinweise darauf, dass eine individuelle Blutdruckeinstellung ratsamer ist als ein allgemeiner Richtwert.53

Ab wann ist der Blutdruck zu hoch?

Um festzustellen, ob du einen zu hohen Blutdruck hast, wird deine Ärztin oder dein Arzt immer beide Werte einbeziehen. Beide Angaben liefern ihr oder ihm wichtige Informationen zu deiner Herzgesundheit und können unabhängig voneinander ein Risiko für Krankheiten wie Herzinfarkt oder Schlaganfall anzeigen. Es können sowohl beide Werte als auch nur der obere oder nur der untere Wert erhöht sein.

Liegt der systolische Wert zu hoch, handelt es sich um eine isolierte systolische Hypertonie. Sie wird vor allem durch die altersbedingte Arteriosklerose („Arterienverkalkung“) und durch die im Alter verminderte Elastizität der großen Blutgefäße verursacht. Daher ist die isolierte systolische Hypertonie bei Menschen über 70 die häufigste Bluthochdruckform.

Dass dagegen ausschließlich der untere (diastolische) Blutdruckwert erhöht ist, kommt eher bei jüngeren Betroffenen vor. Mediziner sprechen dann von einem diastolischen Hochdruck. Es handelt sich dabei häufig auch um einen sekundären Bluthochdruck, da er in den meisten Fällen von einer anderen Erkrankung ausgelöst wird.

Tabelle: Blutdruck zu hoch: wann wird es kritisch?34

| Kategorie | Systolischer Wert (mmHG) | Diastolischer Wert (mmHG) | |

|---|---|---|---|

| Optimal | <120 | und | <80 |

| Normal | 120 - 129 | und / oder | 80 - 84 |

| Hochnormal | 130 - 139 | und / oder | 85 - 89 |

| Hypertonie Grad 1 | 140 - 159 | und / oder | 90 - 99 |

| Hypertonie Grad 2 | 160 - 179 | und / oder | 100 - 109 |

| Hypertonie Grad 3 | ≥180 | und / oder | ≥110 |

Die Blutdruck-Werte in der Tabelle beziehen sich jeweils auf Blutdruckmessungen, die im Sitzen und in einer Arztpraxis durchgeführt werden.34

Bluthochdruck (Hypertonie) beginnt also bei Werten von „140 zu 90“. Auf den ersten Blick mag diese Einteilung etwas willkürlich wirken. Tatsächlich wurde in umfangreichen klinischen Studien jedoch nachgewiesen, dass ab diesem Blutdruck-Niveau der Nutzen einer Behandlung eindeutig deren Risiken überwiegt36,37.38.

Langzeitblutdruckmessung (ABPM)

Neben der einmaligen Blutdruckmessung in einer Arztpraxis oder in einer Apotheke gibt es außerdem noch die Langzeitblutdruckmessung (engl. ambulatory blood pressure monitoring, kurz ABPM): Du bekommst für 24 Stunden ein Gerät, welches alle 15–30 Minuten automatisch deinen Blutdruck erfasst und üblicherweise Blutdruck-Mittelwerte für den Tag und für die Nacht berechnet.

Es hat sich herausgestellt, dass bei Langzeitblutdruckmessungen im Durchschnitt niedrigere Werte erfasst werden als bei einmaliger Messung in einer Arztpraxis. Die folgende Tabelle zeigt dir deshalb, ab welchen Blutdruck-Werten bei dir ein behandlungsbedürftiger Bluthochdruck vorliegen könnte.34

| Art der Messung | Systolischer Wert (mmHG) | Diastolischer Wert (mmHG) | |

|---|---|---|---|

| In der Arztpraxis | ≥140 | und / oder | ≥90 |

| Langzeitmessung (ABPM) | |||

| Tagsüber (Mittelwert) | ≥135 | und / oder | ≥85 |

| Nachts (Mittelwert) | ≥120 | und / oder | ≥70 |

| 24 Stunden (Mittelwert) | ≥130 | und / oder | ≥80 |

Blutdruck richtig messen

Zusätzlich zur Messung beim Arzt oder zur Langzeitmessung kannst du deinen Blutdruck natürlich auch in deinen eigenen vier Wänden messen. Achte aber darauf, dass du ein zuverlässiges Messgerät kaufst. Verwende am besten ein Gerät, das von der Deutschen Hochdruckliga ein unabhängiges Prüfsiegel bekommen hat. Eine aktuelle Liste findest du z. B. hier.

Beim Blutdruckmessen solltest du außerdem folgende Punkte beachten:39

Miss deinen Blutdruck morgens und abends und möglichst immer zur selben Zeit. Falls du bereits blutdrucksenkende Medikamente verordnet bekommen hast, solltest du die morgendliche Messung vor der Tabletteneinnahme durchführen.

Miss deinen Blutdruck an dem Arm mit den höheren Werten. Am Anfang solltest du an beiden Armen messen und die Werte vergleichen.

Setz dich vor der Blutdruckmessung auf einen Stuhl mit Rückenlehne, stell deine Füße nebeneinander auf den Boden und warte einige Minuten, bis du zur Ruhe gekommen bist.

Miss deinen Blutdruck nicht unmittelbar nach dem Sport. Hast du gerade gegessen, eine Zigarette geraucht oder ein Bad genommen, solltest du mit deiner Messung etwa 30 Minuten warten, damit die Werte nicht verfälscht werden.

Leg deinen Unterarm auf einem Tisch ab. Fall du am Handgelenk misst, schieb noch ein Kissen dazwischen.

Leg die Manschette des Geräts nicht zu eng an. Misst du am Oberarm, lass 1–2 Zentimeter Abstand bis zur Armbeuge. Misst du am Handgelenk, lass 1–2 Zentimeter Abstand bis zum Handballen.

Achte darauf, dass sich die Manschette auf Herzhöhe befindet. Beuge den Arm leicht, wenn du am Handgelenk misst.

Während der Messung solltest du nicht reden und dich nicht bewegen.

Führe deine Blutdruckmessungen möglichst immer in einem ruhigen Zimmer durch.

Warte nach der Messung 1–2 Minuten und miss dann ein zweites Mal.

Deine Ärztin oder dein Arzt kann mit häuslichen Blutdruck-Werten am meisten anfangen, wenn du sie an 6–7 aufeinanderfolgenden Tagen vor deinem Praxisbesuch gemessen hast.

Symptome & Folgen bei Bluthochdruck

Bluthochdruck wird häufig auch als „stiller Killer“ bezeichnet. Das ist nicht übertrieben, denn häufig verursacht er lange Zeit keinerlei Beschwerden. Das Tückische: Wenn sich dann schließlich doch Symptome zeigen, dann werden sie oft erst von Folgeschäden an Organen ausgelöst, die (zu) viele Jahre einen unbemerkten und unbehandelten Bluthochdruck ertragen mussten.

Umso wichtiger ist, mögliche und scheinbar harmlose Frühwarnzeichen zu kennen und diese ernst zu nehmen.

Achte vor allem auf folgende Beschwerden:

Kopfschmerzen, vor allem morgens und am Hinterkopf, die nachlassen, wenn der Kopf höher gelagert wird

Schwindel

Schlafstörungen

Nervosität

Ohrensausen und/oder Ohrgeräusche (Tinnitus)

(Tages-)Müdigkeit

Nasenbluten

Kurzatmigkeit

Gerötetes Gesicht

Übelkeit

Nur selten löst Bluthochdruck all diese Beschwerden gleichzeitig aus. Darüber hinaus können sie auch von anderen Krankheiten verursacht werden, z. B. von einer Erkältung oder einem Magen-Darm-Infekt. Bei einigen Medikamenten können solche Symptome außerdem zu den unerwünschten Nebenwirkungen gehören. Treten solche Beschwerden also bei dir neu und/oder immer wieder auf, solltest du auf jeden Fall eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen und dich einmal gründlich untersuchen lassen.

Mögliche Folgen durch Bluthochdruck

Ein über Jahre unbehandelter Bluthochdruck ist eine enorme Belastung für den gesamten Organismus. Schließlich sorgt das Herz-Kreislauf-System dafür, dass jeder Winkel deines Körpers über das Blut mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt und von Kohlendioxid (CO2) und weiteren Schadstoffen befreit wird. Gerät hier etwas aus der Balance, kann das massive Folgen haben:

Bei Bluthochdruck muss das Herz andauernd gegen einen erhöhten Widerstand anpumpen. Das kann zu einer Verdickung und Versteifung der linken Herzkammer führen. Sie kann dadurch weniger „frisches“ Blut aus der Lungenvene aufnehmen und in den großen Blutkreislauf leiten. Sämtliche Organe bekommen durch eine solche Herzschwäche (med. Herzinsuffizienz) zu wenig Sauerstoff, zu wenig Nährstoffe und infolgedessen nimmt deine allgemeine Leistungsfähigkeit immer weiter ab, ebenso wie die systolische Pumpleistung des Herzens. Deshalb ist Bluthochdruck auch einer der relevantesten Risikofaktoren für einen Herzinfarkt.40

Darüber hinaus kann das Herz auch ins Stolpern geraten: Fein austarierte elektrische Impulse sorgen dafür, dass es so regelmäßig und bedarfsgerecht wie möglich schlägt. Ein unbehandelter Bluthochdruck kann mit der Zeit dazu führen, dass sich in den Herzvorhöfen vermehrt Bindegewebe bildet. Das stört die Reizübertragung und das Herz gerät aus dem Takt. Unter den Ursachen für Vorhofflimmern nimmt der Bluthochdruck daher den ersten Platz ein. Stockt der Blutfluss in den Vorhöfen, können sich dort außerdem Blutgerinnsel (med. Thromben) bilden, die schlimmstenfalls Blutgefäße zum Gehirn verstopfen können – ein Schlaganfall41.

In den Arterien, die das sauerstoffreiche Blut in jeden Winkel deines Körpers transportieren, kann eine unbehandelte arterielle Hypertonie dazu beitragen, dass ballonartige Erweiterungen oder Aussackungen entstehen (Aneurysma). Reißt oder platzt ein Aneurysma im Gehirn oder in einer großen Schlagader, kann das lebensbedrohliche Folgen haben. Gefäßerweiterungen müssen daher engmaschig beobachtet und gegebenenfalls behandelt werden42.

Zudem kann ein unbehandelter Bluthochdruck in den Blutgefäßen winzige Verletzungen verursachen. Dadurch steigt das Atherosklerose-Risiko („Arterienverkalkung“). Entzündliche Einlagerungen (Plaques) in den Gefäßwänden verengen die Arterien und bremsen den Blutfluss. Reißt ein Plaque, kann sich ein Blutgerinnsel (Thrombus) bilden, welches die Arterie dann schlimmstenfalls komplett verschließt − die Ursache für lebensbedrohliche Ereignisse wie Herzinfarkt oder Schlaganfall. Einengungen (Stenosen) oder Verschlüsse (Okklusionen) in den Beinarterien können darüber hinaus zu Schmerzen beim Gehen führen, die sogenannte „Schaufensterkrankheit“. Allein in Deutschland leiden nach Angaben der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin über 4,5 Millionen Menschen an einer peripheren arteriellen Verschlusskrankheit (pAVK)43.

Auch hinter Erkrankungen der kleinsten Blutgefäße (Arteriolen, Kapillare) steckt häufig ein unbehandelter Bluthochdruck. Im Auge sind infolge von Gefäßveränderungen in der Netzhaut Sehstörungen möglich (hypertensive Retinopathie)44. In der Niere zerstört hoher Blutdruck nach und nach die winzigen Gefäßknäuel (Glomeruli), die das Blut filtern. Diese hypertensive Nephropathie kann schließlich zum Nierenversagen führen. Eine erkrankte Niere ist aber auch deshalb problematisch, weil sie den Blutdruck hormonell weiter steigen lässt − ein Teufelskreis, der sich ausschließlich durch Behandlung des Bluthochdrucks durchbrechen lässt.

Forscher des Max-Planck-Instituts für Kognitions- und Neurowissenschaften konnten in einer Studie nachweisen, dass Menschen umso weniger Gehirnmasse besitzen, je höher ihre Blutdruck-Werte liegen45.

Ob sich aus diesen strukturellen Veränderungen später eine Demenz entwickeln kann, ist noch nicht abschließend geklärt. Fest steht allerdings, dass ein unbehandelter Bluthochdruck im Gehirn chronische Durchblutungsstörungen begünstigen kann. Es kann z.B. zu Mini-Schlaganfällen, zu Mikro-Blutungen und/oder zu Schädigungen an der Blut-Hirn-Schranke kommen. Infolgedessen steigt das Risiko, dass sich eine vaskuläre Demenz entwickelt, eindeutig an46,47.

Lass deinen Blutdruck kontrollieren

Bis sich solche blutdruckbedingte Folgeschäden entwickeln, vergehen oft viele Jahre. Das sollte dich aber auf gar keinen Fall davon abhalten, dir Klarheit zu verschaffen. Wenn du dir Sorgen um deinen Blutdruck machst oder er dir eher wie ein „unbekanntes Wesen“ vorkommt, solltest du so bald wie möglich zu deiner Hausärztin oder deinem Hausarzt gehen und für Gewissheit sorgen.

Auch die „Nationale Versorgungsleitlinie Hypertonie“ verweist darauf, dass jede(r) Erwachsene nach dem 18. Lebensjahr seinen Blutdruck kennen sollte und in der Arztpraxis gemessene Werte dokumentiert werden sollten37. Bis zum 40. Lebensjahr, lautet die Empfehlung internationaler Fachgesellschaften, sollte der Blutdruck am besten alle drei Jahre überprüft werden. Ab dem 40. Lebensjahr sollte die Kontrolle dann idealerweise jährlich erfolgen48.

Hier noch ein paar hilfreiche Faustregeln für dich:48

Bei Menschen mit optimalen Werten sollte der Blutdruck mindestens alle fünf Jahre oder, wenn sich die Gelegenheit bietet, häufiger gemessen werden.

Bei Menschen mit normalen Werten sollte der Blutdruck mindestens alle drei Jahre erneut gemessen werden.

Bei Menschen mit hochnormalen Werten sollte der Blutdruck jährlich gemessen werden, da sich ein hochnormaler Blutdruck häufig zu einer Hypertonie entwickelt.

Wann solltest du mit Bluthochdruck zum Arzt gehen?

Die kurze Antwort darauf müsste eigentlich lauten: immer. Sobald du erfährst, dass dein Blutdruck zu hoch liegt, solltest du dich einmal gründlich untersuchen lassen. Da ein zu hoher Blutdruck häufig keine oder nur sehr unspezifische Beschwerden verursacht, kannst du nie so genau wissen, seit wann deine Blutdruck-Werte bereits erhöht sind und ob in dieser Zeit schon Folgeschäden entstehen konnten. Und falls du bereits Beschwerden haben solltest, sind diese erst recht ein Fall für deine Ärztin oder deinen Arzt.

Wenn du 40 oder älter bist und mehr als einer der folgenden Punkte auf dich zutrifft, solltest du deinen Blutdruck ebenfalls überprüfen lassen:

Du weißt nicht mehr so genau, wann dein Blutdruck mal gemessen wurde.

Dein Blutdruck wurde seit 3–5 Jahren nicht mehr gemessen.

Du warst eher selten oder nie bei der Vorsorge „Check-up 35“.

Du hast oder hattest nahe Verwandte mit Bluthochdruck.

Du hast oder hattest nahe Verwandte, die einen Herzinfarkt oder Schlaganfall hatten.

Dein Body-Mass-Index (BMI) liegt schon länger über 25.

Du verbringst deinen Alltag überwiegend im Sitzen und treibst wenig bis keinen Sport.

Du schnarchst und/oder hörst nachts zeitweise auf, zu atmen (Schlafapnoe).

Auf einer Stress-Skala von 0–10 würdest du dich mindestens bei 7–8 einordnen.

Für Frauen: Du nimmst die Pille und/oder hast sie lange genommen.

Für Frauen: Du hattest zu hohen Blutdruck, eine Präeklampsie, als du schwanger warst.

Für Männer: Du hast Erektionsprobleme.

Falls du dir bereits ein Blutdruckmessgerät zugelegt hast und deine Werte damit schon länger überprüfst, solltest du deine aufgezeichneten Werte auf jeden Fall in der Arztpraxis dabeihaben. Wende dich damit am besten an deine Hausärztin oder deinen Hausarzt. Nimm gegebenenfalls auch eine Liste der Medikamente mit, die du in jüngster Zeit eingenommen hast. Außerdem hilft es deiner Ärztin oder deinem Arzt, wenn du zuvor schon selbst in Erfahrung bringst, welche Rolle Bluthochdruck und andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen in deiner Familie spielen oder gespielt haben. Solche Informationen können die Diagnosestellung und die Risikoeinschätzung erleichtern.

Wie läuft die Untersuchung ab?

Um herauszufinden, ob dein Blutdruck zu hoch ist und welchen Schweregrad deine Hypertonie bereits erreicht hat, geht die Ärztin oder der Arzt mit dir einen mehrstufigen Anamnese-Prozess durch.34,48 Bringst du keine aktuellen Werte mit, wird dein Blutdruck mehrmals in der Praxis gemessen. Besteht weiterhin der Verdacht auf Hypertonie, wird dir eine Langzeitmessung (ABPM) empfohlen, um deine Blutdruck-Werte im Tagesverlauf zu erfassen. Außerdem wird dich die Ärztin oder der Arzt zu allen Risikofaktoren befragen.

Das will deine Ärztin/dein Arzt von dir wissen:

Wie häufig sind Bluthochdruck, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Herzinfarkte, Schlaganfälle und bestimmte Nierenerkrankungen in deiner Familie bislang aufgetreten?

Bist du Raucherin bzw. Raucher? Oder hast du mal geraucht und wenn ja, wie lange?

Wie ausgewogen ernährst du dich (Zucker-, Salz- und Fettkonsum)?

Wie viel Alkohol trinkst du?

Wie häufig bewegst du dich, wie lange sitzt du täglich und wie viel Sport treibst du?

Schnarchst du nachts und/oder hast du Atemaussetzer (Schlafapnoe)?

Bei Männern: Hast du Erektionsprobleme?

Bei Frauen: Nimmst du die Pille beziehungsweise wie lange hast du sie genommen?

Bei Frauen: Hattest du Bluthochdruck als du schwanger warst?

Da sich bei Bluthochdruck meist nie so genau sagen lässt, wie lange er schon besteht, wird dir die Ärztin oder der Arzt auch Fragen stellen, die darauf abzielen, mögliche Folgeerkrankungen aufzuspüren beziehungsweise auszuschließen.

Das wird deine Ärztin/dein Arzt dich zu Symptomen möglicher Folgeerkrankungen fragen:

Hast du in jüngster Zeit öfter Kopfschmerzen, vor allem morgens?

Wird dir öfter schwindelig?

Hast du Sehstörungen?

Hast du in jüngster Zeit häufiger und/oder stärker geschwitzt?

Nimmst du bei dir Bewegungs- oder Empfindungsstörungen wahr?

Hast du in jüngster Zeit Gedächtnisprobleme?

Hattest du Schmerzen in der Brust?

Warst du in jüngster Zeit durstiger und/oder hattest du häufiger Harnwegsinfekte als früher?

Sind deine Hände, Arme und/oder Beine in jüngster Zeit kälter als früher?

Isst du regelmäßig größere Mengen Lakritz? (Anmerkung: Lakritz lässt den Blutdruck steigen, weil sie im Körper die Ausscheidung von Kalium und die Aufnahme von Natrium und Wasser fördert.).

Hast du Medikamente eingenommen, die den Blutdruck erhöhen können?

Körperliche Untersuchungen & Laborwerte

Je mehr deine Angaben dafür sprechen, dass bei dir ein primärer oder sekundärer Bluthochdruck vorliegt, desto wichtiger wird auch eine genaue körperliche Untersuchung. Diese kann, je nach Fall und Verdachtsdiagnose, einige der folgenden Schritte und Tests umfassen:

Erfassung von Körpergröße und Körpergewicht, um deinen BMI zu ermitteln

Messung deines Taillenumfangs

Untersuchung deiner Augen

Vergleich deiner Blutdruckwerte an beiden Armen

Abtasten und/oder Abhorchen: Herz, Nieren, Halsschlagader, Schilddrüse

Untersuchung der Haut (Café-au-Lait-Flecken)

12-Kanal-EKG

Zusätzlich kann deine Ärztin/dein Arzt verschiedene Laborwerte anfordern, die ihr oder ihm noch genauer zeigen, welche Ursachen und Folgen dein Blutdruck möglicherweise hat. Dafür kann eine Blut- und/oder Urinprobe notwendig sein.

Auf folgende Laborwerte kann es bei Bluthochdruck besonders ankommen:

Natrium-Wert

Kalium-Wert

Kreatinin-Wert (eGFR)

Lipidstatus (Zusammensetzung der Blutwerte)

Nüchternblutzucker und ggf. „Langzeitblutzucker“ (HbA1c)

Urin-Status (z. B. mittels Urin-Streifentest)

Steht die Diagnose fest, wird deine Ärztin oder dein Arzt mit dir die nächsten Behandlungsschritte besprechen. Wurde bei dir ein seltener sekundärer Bluthochdruck festgestellt, also eine Hypertonie, die durch eine andere Erkrankung verursacht wird, wird es in erster Linie darum gehen, diese zugrundeliegende Krankheit zu behandeln.

In 90 bis 95 von 100 Fällen wird es sich jedoch um einen primären Bluthochdruck handeln. Bei diesem richtet sich die Behandlung nach dem Schweregrad der Hypertonie und nach deinem Risiko, weitere Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entwickeln, z. B. eine Koronare Herzkrankheit (KHK).

Tabelle: Hypertonie-Schweregrade34,48

| Schweregrad | Systolischer Wert (mmHG) | Diastolischer Wert (mmHG) | |

|---|---|---|---|

| Hypertonie Grad 1 | 140 bis 159 | und/oder | 90 bis 99 |

| Hypertonie Grad 2 | 160 bis 179 | und/oder | 100 bis 109 |

| Hypertonie Grad 3 | ≥180 | und/oder | ≥110 |

Wie wird Bluthochdruck behandelt?

Grundsätzlich stehen allen Betroffenen zwei Möglichkeiten offen, ihren Blutdruck zu senken:

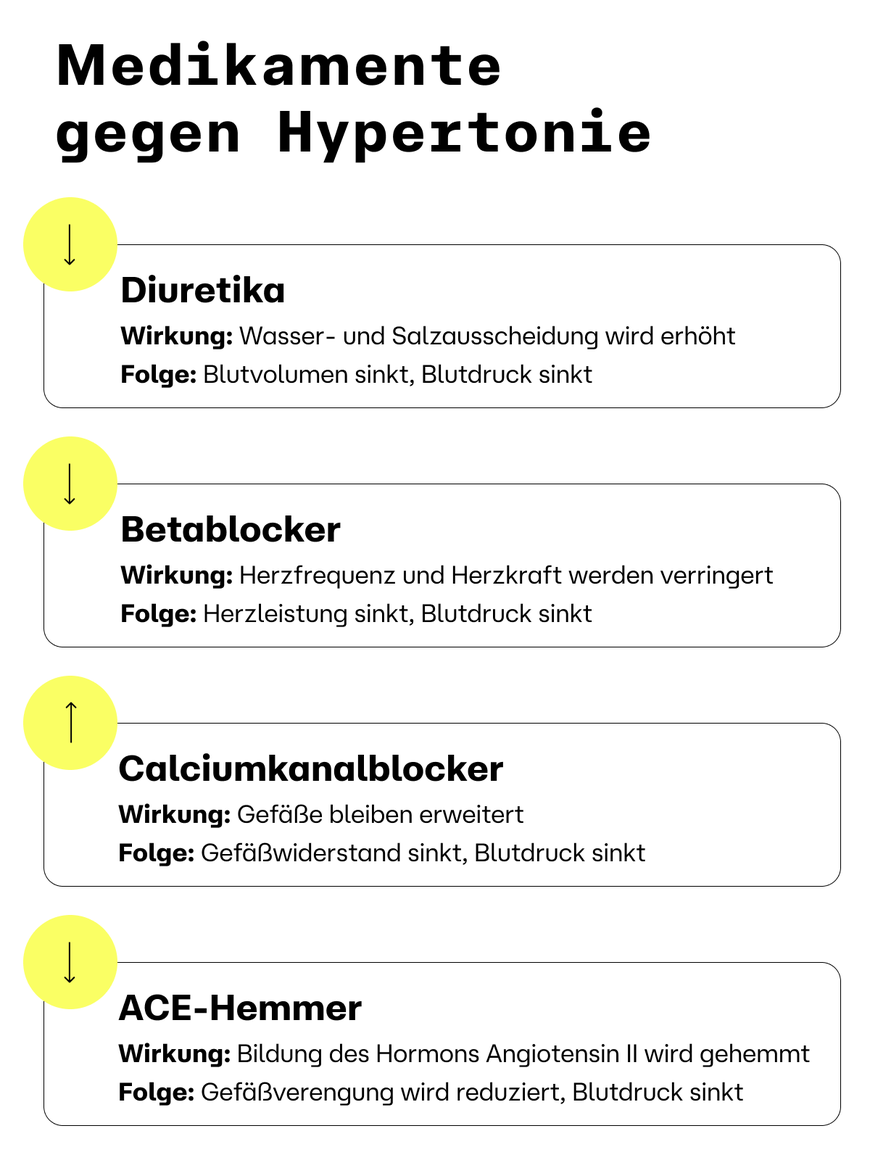

Die sogenannte Lebensstiländerung: Damit ist gemeint, dass du so gut wie möglich alle Gewohnheiten und Verhaltensweisen änderst, die Bluthochdruck begünstigen. Du solltest also mit dem Rauchen aufhören, dich gesünder ernähren, mehr Sport treiben und dir einen bewussteren Umgang mit Stress aneignen. Es gibt einige Menschen, die es allein mit diesen Maßnahmen geschafft haben, ihren Blutdruck wieder zu normalisieren. In den meisten Fällen werden diese Lebensstiländerungen aber mit blutdrucksenkenden Medikamenten kombiniert.

Blutdrucksenkende Medikamente: Diese bekommst du von deiner Ärztin oder deinem Arzt verschrieben. Sie oder er wird dir genau erklären, welche Dosierung für dich am besten geeignet ist und wann du das Medikament einnehmen solltest. Das bedeutet aber nicht, dass eine gesunde Lebensweise (siehe Punkt 1) unwichtiger wird. Im Gegenteil: Beides, gesunde Lebensgewohnheiten und Medikamente, geht bei der Behandlung des Bluthochdrucks Hand in Hand.

Deine Ärztin/dein Arzt wird dir diese Optionen genau erläutern und mit dir über alle Vor- und Nachteile sprechen. Die Lebensstiländerung erfordert z. B. ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Durchhaltevermögen. Es kann ein wenig dauern, bis sich Erfolge zeigen. Medikamente wirken dagegen relativ schnell und sind sehr bequem anzuwenden, können aber auch mit Nebenwirkungen verbunden sein. Deine Ärztin/dein Arzt wird dir dabei helfen, hier genau und in Ruhe abzuwägen, um mit dir eine gute Entscheidung zu treffen. Dieser Ansatz nennt sich „Partizipative Entscheidungsfindung“ (PEF)49.

Unser Tipp: Wenn du Medikamente von AAA-Pharma gegen deinen Bluthochdruck nimmst, kannst du kostenlosen Zugang zu der digitalen Plattform briteTM erhalten. Du kannst dich dort über einen Webbrowser oder über eine App für dein Smartphone (iOS oder Android) anmelden. Betrieben wird die Plattform von dem deutschen Digital Health Start-up XO Life, mit dem AAA Pharma kooperiert. Du findest dort viele hilfreiche Tipps und Informationen zum Thema Bluthochdruck, einen digitalen Therapiebegleiter, der dich z. B. bei der Medikamenteneinnahme unterstützen kann. Außerdem kannst du dich über briteTM mit anderen Betroffenen austauschen.

Neben dem Schweregrad deiner Hypertonie spielen bei der PEF noch weitere Fragen eine wichtige Rolle:

Wie alt bist du?

Wie fit bist du körperlich und geistig?

Musst du bereits andere Medikamente einnehmen, die sich mit Arzneimitteln gegen Bluthochdruck nicht vertragen (unerwünschte Neben- und/oder Wechselwirkungen)?

Wie stark könnte dich die Hypertonie-Behandlung belasten (Überforderung)?

Welche Behandlungsoptionen sagen dir am meisten zu?

Realistische Blutdruck-Zielwerte

Grundsätzlich wird mit der Behandlung ein Blutdruck-Zielwert unter 140/90 mmHg („unter 140 zu 90“) angestrebt. Das heißt aber nicht, dass du exakt diese Werte erreichen musst und alles andere ein Misserfolg wäre. Abhängig von deiner individuellen gesundheitlichen Konstitution und deiner persönlichen Lebenssituation kannst du mit deiner Ärztin/deinem Arzt auch andere Zielwerte vereinbaren. Aber insbesondere durch einen gesünderen Lebensstil können nicht wenige Betroffene langfristig sogar noch etwas bessere Zielwerte erreichen.

Blutdrucksenkende Medikamente wird dir deine Ärztin/dein Arzt z. B. dann empfehlen, wenn dein Blutdruck kaum oder gar nicht sinkt, obwohl du dich bereits bemüht hast, deinen Lebensstil gesünder zu gestalten. Hat die ärztliche Untersuchung ergeben, dass dein Risiko, weitere Herz-Kreislauf-Erkrankungen (u. a. Herzinfarkt, Schlaganfall) zu entwickeln, erhöht ist, kann es ebenfalls sinnvoll sein, blutdrucksenkende Medikamente einzunehmen. Dies gilt ebenfalls, wenn es bei dir z. B. schon zu einem Schlaganfall gekommen ist oder, wenn bei dir eine Herzschwäche, eine koronare Herzkrankheit, ein Diabetes und/oder eine Nierenkrankheit festgestellt wurde. Das bedeutet aber nicht, dass z. B. eine ausgewogenere Ernährung und mehr körperliche Bewegung weniger wichtig werden.

Im Gegenteil: Wer es schafft, seine ungesunden Lebensgewohnheiten nachhaltig zu verändern, der kommt in vielen Fällen nach einer gewissen Zeit sogar mit weniger Medikamenten aus. Es lohnt sich also immer, seine persönlichen Risikofaktoren zu kennen und diese gezielt anzugehen.

Etwa 4–6 Wochen nach Beginn deiner Behandlung wird deine Ärztin/dein Arzt deinen Blutdruck erneut kontrollieren. Danach setzt du die Therapie weiter fort. Wurden bei dir keine weiteren Erkrankungen festgestellt, wird dein Blutdruck danach in der Regel einmal im Jahr in der Arztpraxis kontrolliert. Besteht bei dir ein erhöhtes Risiko, weitere Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu entwickeln und/oder wurden bei dir weitere Erkrankungen festgestellt, wird dein Blutdruck in der Regel alle drei Monate in der Arztpraxis kontrolliert.34,48

Hast du deine Blutdruck-Zielwerte erreicht und kannst diese auch dauerhaft halten, kannst du in Absprache mit deiner Ärztin/deinem Arzt schrittweise die Anzahl und/oder die Dosis deiner blutdrucksenkenden Medikamente verringern und eventuell sogar ganz auf sie verzichten. Setze deine Medikamente aber nie eigenmächtig ab! Eine ausgewogene Ernährung, körperliche Aktivität (Sport und Bewegung) und ein gesunder Umgang mit Stress bleiben aber weiterhin wichtig, damit dein Blutdruck nicht nochmal in ungesunde Höhen klettert.

Wir von AAA-Pharma unterstützen dich dabei. Mit verlässlichen Informationen und praktischen Tipps möchten wir dich auf deinem Weg begleiten.

FAQ: Häufige Fragen zum Thema Bluthochdruck (Hypertonie)

Bluthochdruck – auch Hypertonie genannt – bedeutet, dass der Druck in den Arterien dauerhaft zu hoch ist. Das kann über Jahre unbemerkt bleiben und wichtige Organe schädigen. Er wird daher oft als „stiller Killer“ bezeichnet.

Oft bleibt Bluthochdruck lange symptomlos. Mögliche Warnzeichen sind morgendliche Kopfschmerzen, Schwindel, Ohrensausen, Müdigkeit, Nasenbluten oder Kurzatmigkeit. Gewissheit bringt aber nur regelmäßiges Messen mit einem geeigneten Gerät.

Von Bluthochdruck spricht man, wenn der systolische Wert bei mindestens 140 mmHg oder der diastolische bei mindestens 90 mmHg liegt. Beide Werte können auch unabhängig voneinander erhöht sein.

Miss morgens und abends zur gleichen Zeit in Ruhe, idealerweise vor Medikamenteneinnahme. Verwende ein geprüftes Gerät, sitze entspannt, halte die Manschette auf Herzhöhe und miss zweimal mit kurzem Abstand.

Meist entsteht er durch einen ungesunden Lebensstil. Mehrere ungesunde Gewohnheiten und Verhaltensweisen wirken dabei zusammen: eine ungesunde Ernährung, Übergewicht, Bewegungsmangel, Alkohol- und/oder Tabakkonsum sowie ein ungesunder Umgang mit Stress. In seltenen Fällen steckt eine andere Erkrankung wie eine Nieren- oder Hormonstörung dahinter.

Dauerhaft erhöhte Blutdruckwerte schädigen die Gefäße. Die Gesundheit deiner Organe hängt aber von der Gesundheit der Gefäße ab. Im Laufe der Jahre schädigt Bluthochdruck dein Herz, deine Herzkranzgefäße, dein Gehirn, deine Nieren und deine Augen. Die Folge können Krankheiten wie Herzinfarkt, Koronare Herzkrankheit (KHK), Schlaganfall, Demenz, Nierenversagen, Durchblutungsstörungen der Beine oder Netzhautschäden sein.40–47

Eine salz- und fettarme Ernährung mit viel Obst, Gemüse und Vollkornprodukten kann den Blutdruck positiv beeinflussen. Wichtig sind auch ausreichende Flüssigkeitszufuhr und wenig verarbeitete Lebensmittel.

Die Behandlung besteht meist aus einer Kombination: Lebensstiländerung (z. B. gesündere Ernährung, mehr Bewegung, Stressabbau) und – falls nötig – blutdrucksenkende Medikamente, abgestimmt auf deine persönliche Situation.

In manchen Fällen, z. B. bei sekundärer Hypertonie oder nach Lebensstilverbesserungen, kann sich der Blutdruck wieder normalisieren. Meist bleibt die Erkrankung aber chronisch und muss dauerhaft kontrolliert werden.

Wenn du mehrmals Werte ab 140/90 misst, Symptome bemerkst oder Risikofaktoren wie Übergewicht, Stress oder familiäre Vorbelastung hast. Ab 40 wird eine jährliche Blutdruckkontrolle empfohlen.

Ja, etwa 3–4 % der Kinder und Jugendlichen in Deutschland sind betroffen – meist wegen Übergewicht und Bewegungsmangel. Regelmäßige Vorsorgeuntersuchungen sind auch im jungen Alter wichtig.16,17

Bluthochdruck kann Herzinsuffizienz, Vorhofflimmern, Schlaganfall, Sehstörungen, Nierenschäden und Gefäßverengungen verursachen. Besonders gefährlich: Die Erkrankung verläuft oft lange unbemerkt.

Global report on hypertension: the race against a silent killer. Geneva: World Health Organization; 2023. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/372896/9789240081062-eng.pdf?sequence=1

Mancia G, Kreutz R, Brunström M, Burnier M, Grassi G, Januszewicz A, Muiesan ML, Tsioufis K, Agabiti-Rosei E, Algharably EAE, Azizi M, Benetos A, Borghi C, Hitij JB, Cifkova R, Coca A, Cornelissen V, Cruickshank JK, Cunha PG, Danser AHJ, Pinho RM, Delles C, Dominiczak AF, Dorobantu M, Doumas M, Fernández-Alfonso MS, Halimi JM, Járai Z, Jelaković B, Jordan J, Kuznetsova T, Laurent S, Lovic D, Lurbe E, Mahfoud F, Manolis A, Miglinas M, Narkiewicz K, Niiranen T, Palatini P, Parati G, Pathak A, Persu A, Polonia J, Redon J, Sarafidis P, Schmieder R, Spronck B, Stabouli S, Stergiou G, Taddei S, Thomopoulos C, Tomaszewski M, Van de Borne P, Wanner C, Weber T, Williams B, Zhang ZY, Kjeldsen SE. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension: Endorsed by the International Society of Hypertension (ISH) and the European Renal Association (ERA). J Hypertens. 2023 Dec 1;41(12):1874-2071. doi: 10.1097/HJH.0000000000003480. Epub 2023 Sep 26. Erratum in: J Hypertens. 2024 Jan 1;42(1):194. doi: 10.1097/HJH.0000000000003621

https://www.herzstiftung.de/ihre-herzgesundheit/gesund-bleiben/bluthochdruck/was-ist-bluthochdruck

Herz: Baffour PK, Jahangiry L, Jain S, Sen A, Aune D. Blood pressure, hypertension, and the risk of heart failure: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Eur J Prev Cardiol. 2024 Mar 27;31(5):529-556. doi: 10.1093/eurjpc/zwad344 https://academic.oup.com/eurjpc/article-pdf/31/5/529/57104516/zwad344.pdf

Sehstörungen: Di Marco E, Aiello F, Lombardo M, Di Marino M, Missiroli F, Mancino R, Ricci F, Nucci C, Noce A, Di Daniele N, Cesareo M. A literature review of hypertensive retinopathy: systemic correlations and new technologies. EurRev Med Pharmacol Sci. 2022 Sep;26(18):6424-6443. doi: 10.26355/eurrev_202209_29742 https://www.europeanreview.org/wp/wp-content/uploads/6424-6443.pdf

Demenz: Lennon MJ, Lipnicki DM, Lam BCP, Crawford JD, Schutte AE, Peters R, Rydberg-Sterner T, Najar J, Skoog I, Riedel-Heller SG, Röhr S, Pabst A, Lobo A, De-la-Cámara C, Lobo E, Lipton RB, Katz MJ, Derby CA, Kim KW, Han JW, Oh DJ, Rolandi E, Davin A, Rossi M, Scarmeas N, Yannakoulia M, Dardiotis T, Hendrie HC, Gao S, Carriere I, Ritchie K, Anstey KJ, Cherbuin N, Xiao S, Yue L, Li W, Guerchet M, Preux PM, Aboyans V, Haan MN, Aiello A, Scazufca M, Sachdev PS; as the Cohort Studies of Memory in an International Consortium (COSMIC) Group. Blood Pressure, Antihypertensive Use, and Late-Life Alzheimer and Non-Alzheimer Dementia Risk: An Individual Participant Data Meta-Analysis. Neurology. 2024 Sep 10;103(5):e209715. doi: 10.1212/WNL.0000000000209715https://www.neurology.org/doi/pdf/10.1212/WNL.0000000000209715

Nierenversagen: Watschinger, B., Kainz, A., Hermann, M., Perco, P., Lhotta, K., Säemann, M. D., Oberbauer, R., & Mayer, G. (2025). Structural kidney damage in hypertension is similar with or without diabetes mellitus. Hypertension, 82(3), 689–699. HYPERLINK "https://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.124.24379"//doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.124.24379

Manz K, Schlack R, Poethko-Müller C, Mensink G, Finger J, Lampert T; Körperlich-sportliche Aktivität und Nutzung elektronischer Medien im Kindes- und Jugendalter. Ergebnisse der KiGGS-Studie – Erste Folgebefragung (KiGGS Welle 1); KiGGS Study Group (2014) Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 57(7) DOI 10.1007/s00103-014-1986-4

Head GA. Baroreflexes and cardiovascular regulation in hypertension. J Cardiovasc Pharmacol. 1995;26 Suppl 2:S7-16 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8642810/

Bernhard Kleine, Winfried Rossmanith (2020), Hormone und Hormonsystem – Lehrbuch der Endokrinologie, Springer Spektrum Berlin, Heidelberg, https://doi.org/10.1007/978-3-662-58502-3

Hassler, C., Burnier, M. Circadian Variations in Blood Pressure. Am J Cardiovasc Drugs 5, 7–15 (2005). https://doi.org/10.2165/00129784-200505010-00002

Gumz ML, Shimbo D, Abdalla M, Balijepalli RC, Benedict C, Chen Y, Earnest DJ, Gamble KL, Garrison SR, Gong MC, Hogenesch JB, Hong Y, Ivy JR, Joe B, Laposky AD, Liang M, MacLaughlin EJ, Martino TA, Pollock DM, Redline S, Rogers A, Dan Rudic R, Schernhammer ES, Stergiou GS, St-Onge MP, Wang X, Wright J, Oh YS. Toward Precision Medicine: Circadian Rhythm of Blood Pressure and Chronotherapy for Hypertension - 2021 NHLBI Workshop Report. Hypertension. 2023 Mar;80(3):503-522. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.122.19372 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9931676/pdf/nihms-1849983.pdf [12a] Blacher J, Safar ME, Ly C, Szabo de Edelenyi F, Hercberg S, Galan P. Blood pressure variability: cardiovascular risk integrator or independent risk factor? J Hum Hypertens. 2015 Feb;29(2):122-6. doi: 10.1038/jhh.2014.44 [12b] Chiriacò M, Pateras K, Virdis A, Charakida M, Kyriakopoulou D, Nannipieri M, Emdin M, Tsioufis K, Taddei S, Masi S, Georgiopoulos G. Association between blood pressure variability, cardiovascular disease and mortality in type 2 diabetes: A systematic review and meta-analysis. Diabetes Obes Metab. 2019 Dec;21(12):2587-2598. doi: 10.1111/dom.13828

Morishita M, Adar SD, D’Souza J, et al. Effect of Portable Air Filtration Systems on Personal Exposure to Fine Particulate Matter and Blood Pressure Among Residents in a Low-Income Senior Facility: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med. 2018;178(10):1350–1357. doi:10.1001/jamainternmed.2018.3308

Neuhauser H, Sarganas G (2015) Hoher Blutdruck: Ein Thema für alle. Hrsg. Robert Koch – Institut, Berlin GBE kompakt 6(4) www.rki.de/gbe–kompakt

Neuhauser H, Kuhnert R, Born S (2017) 12-Monats-Prävalenz von Bluthochdruck in Deutschland. Journal of Health Monitoring 2(1): 57 – 63, DOI 10.17886/RKI-GBE-2017-007, ISSN 2511-2708

Schienkiewitz A, Brettschneider AK, Damerow S, Schaffrath Rosario A (2018) Übergewicht und Adipositas im Kindes- und Jugendalter in Deutschland – Querschnittergebnisse aus KiGGS Welle 2 und Trends. Journal of Health Monitoring 3(1):16–23. DOI 10.17886/RKI-GBE-2018-005.2

Manz K, Schlack R, Poethko-Müller C, Mensink G, Finger J, Lampert T; Körperlich-sportliche Aktivität und Nutzung elektronischer Medien im Kindes- und Jugendalter. Ergebnisse der KiGGS-Studie – Erste Folgebefragung (KiGGS Welle 1); KiGGS Study Group (2014) Bundesgesundheitsblatt – Gesundheitsforschung – Gesundheitsschutz 57(7) DOI 10.1007/s00103-014-1986-4

Hegde S, Ahmed I, Aeddula NR. Secondary Hypertension. [Updated 2023 Jul 30]. In: StatPearls [Internet]. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025 Jan-. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK544305/?utm_source=chatgpt.com

Nugent JT, Young C, Funaro MC, Jiang K, Saran I, Ghazi L, Wilson FP, Greenberg JH. Prevalence of Secondary Hypertension in Otherwise Healthy Youths with a New Diagnosis of Hypertension: A Meta-Analysis. J Pediatr. 2022 May;244:30-37.e10. doi: 10.1016/j.jpeds.2022.01.047. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9086113/pdf/nihms-1778551.pdf

Sarathy H, Salman LA, Lee C, Cohen JB. Evaluation and Management of Secondary Hypertension. Med Clin North Am. 2022 Mar;106(2):269-283. doi: 10.1016/j.mcna.2021.11.004. Epub 2022 Feb 2. PMID: 35227430; PMCID: PMC9728017. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9728017/pdf/nihms-1851900.pdf

Stuck BA et al. Teil‑Aktualisierung S3‑Leitlinie Schlafbezogene Atmungsstörungen bei Erwachsenen. Somnologie. 2020;24:176–208. doi:10.1007/s11818‑020‑00257‑6 https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11818-020-00257-6.pdf

Mokhlesi B, Finn LA, Hagen EW, Young T, Hla KM, Van Cauter E, Peppard PE. Obstructive sleep apnea during REM sleep and hypertension: results of the Wisconsin Sleep Cohort. Am J Respir Crit Care Med. 2014 Nov 15;190(10):1158–67. doi:10.1164/rccm.201406‑1136OC https://www.atsjournals.org/doi/epdf/10.1164/rccm.201406-1136OC?role=tab

Peppard PE, Young T, Palta M, Skatrud J. Prospective study of the association between sleep‑disordered breathing and hypertension. N Engl J Med. 2000 May 11;342(19):1378–83. doi:10.1056/NEJM200005113421901 https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJM200005113421901

Al-Jameil N, Aziz Khan F, Fareed Khan M, Tabassum H. A brief overview of preeclampsia. J Clin Med Res. 2014 Feb;6(1):1-7. doi: 10.4021/jocmr1682w. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3881982/pdf/jocmr-06-01.pdf

Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG), Deutsche Gesellschaft für Perinatale Medizin (DGPM), Deutsche Gesellschaft für Geburtshilfe und Pränatalmedizin (DGPGM), et al. S2k-Leitlinie: Diagnostik und Therapie hypertensiver Schwangerschaftserkrankungen (Präeklampsie, Eklampsie, HELLP-Syndrom und hypertensive Schwangerschaftshypertonie).AWMF-Registernummer: 015-018. https://register.awmf.org/assets/guidelines/015-018l_S2k_Hypertensive-Erkrankungen-Schwangerschaft-HES-Diagnostik-Therapie_2024-07.pdf

Ruschitzka F, Borer JS, Krum H, Flammer AJ, Yeomans ND, Libby P, Lüscher TF, Solomon DH, Husni ME, Graham DY, Davey DA, Wisniewski LM, Menon V, Fayyad R, Beckerman B, Iorga D, Lincoff AM, Nissen SE. Differential blood pressure effects of ibuprofen, naproxen, and celecoxib in patients with arthritis: the PRECISION-ABPM (Prospective Randomized Evaluation of Celecoxib Integrated Safety Versus Ibuprofen or Naproxen Ambulatory Blood Pressure Measurement) Trial. Eur Heart J. 2017 Nov 21;38(44):3282-3292. doi: 10.1093/eurheartj/ehx508 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8139400/pdf/ehx508.pdf

Dos Santos PA, de Oliveira AM, Alves CQ, Souza Filho CF, Ladeia AMT, Petto J. Renin-Angiotensin-Aldosterone System in Women Using Combined Oral Contraceptive: A Systematic Review. Rev Bras Ginecol Obstet. 2022 Jul;44(7):710-718. doi: 10.1055/s-0042-1745790 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9948294/pdf/10-1055-s-0042-1745790.pdf

Rossi, Gian Paoloa,b; Bagordo, Domenicob,c; Rossi, Federico B.b,c; Pintus, Giovannib,c,d; Rossitto, Giacomoa,b,e; Seccia, Teresa M.a,b. ‘Essential’ arterial hypertension: time for a paradigm change. Journal of Hypertension 42(8):p 1298-1304, August 2024. | DOI: 10.1097/HJH.0000000000003767 https://journals.lww.com/jhypertension/fulltext/2024/08000/_essential__arterial_hypertension__time_for_a.2.aspx

Oparil, S., Acelajado, M., Bakris, G. et al. Hypertension. Nat Rev Dis Primers 4, 18014 (2018). https://doi.org/10.1038/nrdp.2018.14 https://www.nature.com/articles/nrdp201814#citeas

Dore R, Barnes K, Bremner S, Iwami HI, Apele-Freimane D, Batton B, Dempsey E, Ergenekon E, Klein A, Pesco-Koplowitz L, Dionne JM, Rabe H. Neonatal blood pressure by birth weight, gestational age, and postnatal age: a systematic review. Matern Health Neonatol Perinatol. 2024 May 1;10(1):9. doi: 10.1186/s40748-024-00180-w. PMID: 38689326; PMCID: PMC11061963.

https://www.nccwebsite.org/content/documents/courses/Neonatal%20BP%20standards-1.pdf (zuletzt abgerufen im August 2025)

https://www.nhlbi.nih.gov/files/docs/guidelines/child_tbl.pdf (zuletzt abgerufen im August 2025)

Flynn JT, Kaelber DC, Baker-Smith CM, Blowey D, Carroll AE, Daniels SR, de Ferranti SD, Dionne JM, Falkner B, Flinn SK, Gidding SS, Goodwin C, Leu MG, Powers ME, Rea C, Samuels J, Simasek M, Thaker VV, Urbina EM; SUBCOMMITTEE ON SCREENING AND MANAGEMENT OF HIGH BLOOD PRESSURE IN CHILDREN. Clinical Practice Guideline for Screening and Management of High Blood Pressure in Children and Adolescents. Pediatrics. 2017 Sep;140(3):e20171904. doi: 10.1542/peds.2017-1904. Epub 2017 Aug 21. Erratum in: Pediatrics. 2017 Dec;140(6):e20173035. doi: 10.1542/peds.2017-3035. Erratum in: Pediatrics. 2018 Sep;142(3):e20181739. doi: 10.1542/peds.2018-1739. PMID: 28827377.

Mancia G, Kreutz R, Brunström M, Burnier M, Grassi G, Januszewicz A, Muiesan ML, Tsioufis K, Agabiti-Rosei E, Algharably EAE, Azizi M, Benetos A, Borghi C, Hitij JB, Cifkova R, Coca A, Cornelissen V, Cruickshank JK, Cunha PG, Danser AHJ, Pinho RM, Delles C, Dominiczak AF, Dorobantu M, Doumas M, Fernández-Alfonso MS, Halimi JM, Járai Z, Jelaković B, Jordan J, Kuznetsova T, Laurent S, Lovic D, Lurbe E, Mahfoud F, Manolis A, Miglinas M, Narkiewicz K, Niiranen T, Palatini P, Parati G, Pathak A, Persu A, Polonia J, Redon J, Sarafidis P, Schmieder R, Spronck B, Stabouli S, Stergiou G, Taddei S, Thomopoulos C, Tomaszewski M, Van de Borne P, Wanner C, Weber T, Williams B, Zhang ZY, Kjeldsen SE. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension: Endorsed by the International Society of Hypertension (ISH) and the European Renal Association (ERA). J Hypertens. 2023 Dec 1;41(12):1874-2071. doi: 10.1097/HJH.0000000000003480. Epub 2023 Sep 26. Erratum in: J Hypertens. 2024 Jan 1;42(1):194. doi: 10.1097/HJH.0000000000003621. PMID: 37345492.

Pan HY, Yang PL, Lin CH, Chi CY, Lu CW, Lai TS, Yeh CF, Chen MY, Wang TD, Kao HL, Lin YH, Wang MC, Wu CC. Blood pressure targets, medication consideration and special concerns in elderly hypertension part I: General principles and special considerations. J Formos Med Assoc. 2025 Jul;124 Suppl 1:S42-S48. doi: 10.1016/j.jfma.2024.09.023. Epub 2024 Sep 24. PMID: 39322497.

Wright, J. T. Jr., Williamson, J. D., Whelton, P. K., Snyder, J. K., Sink, K. M., Rocco, M. V., … SPRINT Research Group. (2015). A randomized trial of intensive versus standard blood‑pressure control. New England Journal of Medicine, 373(22), 2103–2116. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1511939 https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMoa1511939

Mao, Y., Ge, S., Qi, S., & Tian, Q.-B. (2022). Benefits and risks of antihypertensive medication in adults with different systolic blood pressure: A meta‑analysis from the perspective of the number needed to treat. Frontiers in Cardiovascular Medicine, 9, 986502. https://doi.org/10.3389/fcvm.2022.986502 https://www.frontiersin.org/journals/cardiovascular-medicine/articles/10.3389/fcvm.2022.986502/pdf

Thomopoulos, C., Parati, G., & Zanchetti, A. (2014). Effects of blood‑pressure lowering on outcome incidence in hypertension: overview and meta‑analyses of randomized trials. Journal of Hypertension, 32(12), 2296–2304. https://doi.org/10.1097/HJH.0000000000000379

https://www.hochdruckliga.de/fileadmin/downloads/patienten/blutdruckpass/DHL-Messtipps-2023.pdf (zuletzt abgerufen im August 2025)

Baffour PK, Jahangiry L, Jain S, Sen A, Aune D. Blood pressure, hypertension, and the risk of heart failure: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Eur J Prev Cardiol. 2024 Mar 27;31(5):529-556. doi: 10.1093/eurjpc/zwad344 https://academic.oup.com/eurjpc/article-pdf/31/5/529/57104516/zwad344.pdf

Aune D, Mahamat-Saleh Y, Kobeissi E, Feng T, Heath AK, Janszky I. Blood pressure, hypertension and the risk of atrial fibrillation: a systematic review and meta-analysis of cohort studies. Eur J Epidemiol. 2023 Feb;38(2):145-178. doi: 10.1007/s10654-022-00914-0 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9905193/pdf/10654_2022_Article_914.pdf

Etminan N, de Sousa DA, Tiseo C, Bourcier R, Desal H, Lindgren A, Koivisto T, Netuka D, Peschillo S, Lémeret S, Lal A, Vergouwen MD, Rinkel GJ. European Stroke Organisation (ESO) guidelines on management of unruptured intracranial aneurysms. Eur Stroke J. 2022 Sep;7(3):V. doi: 10.1177/23969873221099736 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9446328/pdf/10.1177_23969873221099736.pdf

Diehm C, Schuster A, Allenberg JR, Darius H, Haberl R, Lange S, Pittrow D, von Stritzky B, Tepohl G, Trampisch HJ. High prevalence of peripheral arterial disease and co-morbidity in 6880 primary care patients: cross-sectional study. Atherosclerosis. 2004 Jan;172(1):95-105. doi: 10.1016/s0021-9150(03)00204-1

Di Marco E, Aiello F, Lombardo M, Di Marino M, Missiroli F, Mancino R, Ricci F, Nucci C, Noce A, Di Daniele N, Cesareo M. A literature review of hypertensive retinopathy: systemic correlations and new technologies. Eur Rev Med Pharmacol Sci. 2022 Sep;26(18):6424-6443. doi: 10.26355/eurrev_202209_29742 https://www.europeanreview.org/wp/wp-content/uploads/6424-6443.pdf

Schaare HL, Kharabian Masouleh S, Beyer F, Kumral D, Uhlig M, Reinelt JD, Reiter AMF, Lampe L, Babayan A, Erbey M, Roebbig J, Schroeter ML, Okon-Singer H, Müller K, Mendes N, Margulies DS, Witte AV, Gaebler M, Villringer A. Association of peripheral blood pressure with gray matter volume in 19- to 40-year-old adults. Neurology. 2019 Feb 19;92(8):e758-e773. doi: 10.1212/WNL.0000000000006947. Epub 2019 Jan 23. Erratum in: Neurology. 2019 Mar 5;92(10):495. doi: 10.1212/WNL.0000000000007211

Ou YN, Tan CC, Shen XN, Xu W, Hou XH, Dong Q, Tan L, Yu JT. Blood Pressure and Risks of Cognitive Impairment and Dementia: A Systematic Review and Meta-Analysis of 209 Prospective Studies. Hypertension. 2020 Jul;76(1):217-225. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA https://www.ahajournals.org/doi/reader/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.14993

Lennon MJ, Lipnicki DM, Lam BCP, Crawford JD, Schutte AE, Peters R, Rydberg-Sterner T, Najar J, Skoog I, Riedel-Heller SG, Röhr S, Pabst A, Lobo A, De-la-Cámara C, Lobo E, Lipton RB, Katz MJ, Derby CA, Kim KW, Han JW, Oh DJ, Rolandi E, Davin A, Rossi M, Scarmeas N, Yannakoulia M, Dardiotis T, Hendrie HC, Gao S, Carriere I, Ritchie K, Anstey KJ, Cherbuin N, Xiao S, Yue L, Li W, Guerchet M, Preux PM, Aboyans V, Haan MN, Aiello A, Scazufca M, Sachdev PS; as the Cohort Studies of Memory in an International Consortium (COSMIC) Group. Blood Pressure, Antihypertensive Use, and Late-Life Alzheimer and Non-Alzheimer Dementia Risk: An Individual Participant Data Meta-Analysis. Neurology. 2024 Sep 10;103(5):e209715. doi: 10.1212/WNL.0000000000209715 https://www.neurology.org/doi/pdf/10.1212/WNL.0000000000209715

Bundesärztekammer (BÄK), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Nationale Versorgungsleitlinie Hypertonie – Langfassung, Version 1.0. 2023, DOI: 10.6101/AZQ/000502, https://register.awmf.org/assets/guidelines/nvl-009k_S3_Hypertonie_2023-06.pdf

Bieber C, Gschwendtner K, Müller N, et al. Partizipative Entscheidungsfindung (PEF) – Patient und Arzt als Team. Psychother Psychosom Med Psychol 2016; 66(5):195–207. DOI: 10.1055/s-0042-105277.https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0042-105277.pdf

Pumpleistung. (o. D.). https://www.gesundheitsinformation.de/glossar/pumpleistung.html (zuletzt abgerufen am 18. August 2025)

Deutsche Hochdruckliga e. V. DHL – Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und Prävention. (2024). Patientenleitfaden Bluthochdruck. Online verfügbar unter: https://www.hochdruckliga.de/fileadmin/downloads/patienten/leitfaden/dhl-patientenleitfaden-2024.pdf (zuletzt abgerufen am 26. August 2025)

Wühl, E. (2023). Bluthochdruck bei Kindern und Jugendlichen: Basiswissen Bluthochdruck. Deutsche Hochdruckliga e. V. DHL – Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und Prävention. Online verfügbar unter: https://www.hochdruckliga.de/fileadmin/downloads/patienten/Basiswissen-Kinder.pdf (zuletzt abgerufen am 26. August 2025)

Charité – Universitätsmedizin Berlin. (2019). Pressemitteilung: Neue Erkenntnisse zum Blutdruck im Alter. Institut für Public Health. Online verfügbar unter: https://iph.charite.de/metas/meldung/artikel/detail/pressemitteilung_neue_erkenntnisse_zum_blutdruck_im_alter (zuletzt abgerufen am 26. August 2025)

Autor:in

Stephan Hillig

Dipl.-Psych. Stephan Hillig

Stephan Hillig ist Diplom-Psychologe und Content-Manager. Er studierte Psychologie, Psychiatrie und Neurologie und arbeitete danach über zehn Jahre als Medizin-Journalist, Redakteur und Ressortleiter in verschiedenen Verlagen und für unterschiedliche Zeitschriften. Am liebsten schreibt er über Gesundheitsthemen, die zeigen, wie eng und kraftvoll Körper und Psyche miteinander verzahnt sind, sowie Texte, die Menschen dabei unterstützen, gesund zu bleiben oder schnell wieder zu werden.

)

Geprüft von

Dr. Benjamin Jaghutriz

Director R&D and Global Medical Affairs

Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie

)

)