)

Herzkreislauf

Herzschwäche – Symptome erkennen, Ursachen verstehen, Behandlung beginnen

Wenn bei dir oder einem deiner Verwandten eine Herzschwäche festgestellt wird, bedeutet das, dass das Herz nicht mehr so kraftvoll pumpt, wie es sollte. Dadurch wird der Körper nicht mehr ausreichend mit Blut und Sauerst...

Kurz und knapp

Die Diagnose Herzschwäche kann zunächst verunsichern. Vielleicht fragst du dich, was diese Diagnose für deinen Alltag, deine Belastbarkeit oder deine Zukunft bedeutet.

Bei einer Herzinsuffizienz schafft es dein Herz nicht mehr, deinen Körper ausreichend mit Blut und Sauerstoff zu versorgen. Die Ursache kann in einer geschwächten Pumpkraft, veränderten Herzkammern oder erkrankten Herzklappen liegen.

Typische Anzeichen können sein, dass du schneller aus der Puste kommst, dich häufig erschöpft fühlst oder dass deine Beine anschwellen. Manche dieser Veränderungen entwickeln sich langsam und bleiben im Alltag zunächst unbemerkt.

Lass Beschwerden frühzeitig abklären, denn je eher eine Herzschwäche erkannt wird, desto besser lässt sich gegensteuern und das Fortschreiten der Erkrankung verlangsamen.

Zur Basisdiagnostik gehören ein ausführliches ärztliches Gespräch, eine körperliche Untersuchung, ein Elektrokardiogramm (EKG), Laboruntersuchungen sowie eine Echokardiografie (Herzultraschall).

Ein Herzultraschall liefert zentrale Informationen: Dabei lässt sich genau sehen, wie gut dein Herz arbeitet, ob strukturelle Veränderungen vorliegen und welche Form der Herzschwäche vorliegt – mit oder ohne eingeschränkte Pumpfunktion. Diese Einordnung ist entscheidend für die Auswahl der geeigneten Therapie.

Abhängig vom Befund können weitere Untersuchungen notwendig sein, wie ein Belastungstest, ein Langzeit-EKG oder eine Herz-MRT. Bei Verdacht auf Durchblutungsstörungen auch eine Koronarangiografie.

Eine Herzschwäche ist heute gut behandelbar. Und du kannst selbst viel dazu beitragen, dass es dir besser geht: Mit regelmäßiger Bewegung, ausgewogener Ernährung und einer guten ärztlichen Begleitung lässt sich deine Lebensqualität oft deutlich verbessern.

Alle Informationen in diesem Text basieren auf der aktuellen Nationalen Versorgungsleitlinie chronische Herzinsuffizienz. Diese Leitlinie wurde unter Beteiligung medizinischer Fachgesellschaften entwickelt und bietet eine fundierte Grundlage für eine moderne, evidenzbasierte Behandlung.¹

Dein Herz: Motor des Lebens

Dein Herz ist ein beeindruckendes Organ. Es schlägt etwa 100.000 Mal am Tag und pumpt bis zu 10.000 Liter Blut durch ein über 100.000 Kilometer langes Netzwerk von Blutgefäßen und versorgt so jede einzelne Zelle deines Körpers mit dem lebensnotwendigen Sauerstoff und wichtigen Nährstoffen. Dein Herz arbeitet ununterbrochen, Tag und Nacht, ein Leben lang.

Stell dir dein Herz als eine hochkomplexe Doppelpumpe vor, die perfekt synchronisiert arbeitet. Es ist durch die Herzscheidewand in eine rechte und eine linke Hälfte geteilt. Jede dieser Hälften besteht wiederum aus zwei Hohlräumen: einem kleineren Vorhof (Atrium), der das Blut sammelt, und einer größeren Kammer (Ventrikel), die das Blut kraftvoll auswirft. Vier ausgeklügelte Herzklappen fungieren dabei als Ventile und sorgen dafür, dass das Blut nur in eine Richtung fließt.

Dieser Prozess ist ein kontinuierlicher Kreislauf:

Sauerstoffarmes Blut aus dem Körper gelangt in den rechten Vorhof und von dort in die rechte Herzkammer.

Die rechte Herzkammer pumpt dieses Blut durch die Lungenarterienklappe in die Lunge. Dort gibt es Kohlendioxid ab und wird mit frischem Sauerstoff angereichert (= Diastole).

Das nun sauerstoffreiche Blut fließt zurück zum Herzen, genauer in den linken Vorhof. Vom linken Vorhof gelangt es in die linke Herzkammer, den stärksten Teil des Herzens.

Mit einem kräftigen Zusammenziehen (Kontraktion) pumpt die linke Herzkammer das sauerstoffreiche Blut durch die große Hauptschlagader (Aorta) in den gesamten Körperkreislauf, um Organe, Muskeln und Gewebe zu versorgen (=Systole).

Gesteuert wird dieser rhythmische Ablauf durch ein eigenes elektrisches System, den Sinusknoten, der als natürlicher Taktgeber fungiert.

Damit das ein Leben lang funktioniert, muss dein Herz gesund und kräftig schlagen. Wenn es jedoch geschwächt ist und nicht mehr genügend Blut in den Körper pumpen kann, sprechen wir von einer Herzschwäche, einer sogenannten Herzinsuffizienz.

Was passiert bei einer Herzschwäche?

Bei einer Herzschwäche schafft es dein Herz nicht mehr, genug Blut durch den Körper zu pumpen. Das bedeutet, deine Organe, Muskeln und andere Gewebe werden nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff und Nährstoffen versorgt. Dadurch fühlst du dich schneller erschöpft oder bekommst z. B. schlechter Luft. Das kann zwei grundlegende Probleme als Ursache haben:

Systolische Dysfunktion

Bei einer systolischen Dysfunktion (Linksherzinsuffizienz) ist dein Herzmuskel ist zu schwach, um sich kraftvoll zusammenzuziehen. Er kann das Blut nicht mehr mit ausreichend Druck auswerfen. Dies führt zu einer, wie Fachleute sagen, Herzinsuffizienz mit reduzierter Ejektionsfraktion (HFrEF). Die Ejektionsfraktion (EF) ist ein entscheidender Messwert und beschreibt, wie viel Prozent des Blutes aus der linken Herzkammer pro Herzschlag ausgeworfen werden. Normal sind Werte über 50 - 55 %. Bei einer HFrEF liegt dieser Wert bei 40 % oder darunter.

Diastolische Dysfunktion

Bei einer diastolischen Dysfunktion (Rechtsherzinsuffizienz) hat dein Herzmuskel seine Elastizität verloren, ist verdickt und steif. Er kann sich zwischen den Herzschlägen nicht mehr ausreichend entspannen und dehnen. Dadurch füllt sich die Herzkammer nicht mehr richtig mit Blut, obwohl die eigentliche Kraft zum Pumpen noch vorhanden sein kann. Fachleute sprechen dann von einer Herzinsuffizienz mit erhaltener Ejektionsfraktion (HFpEF), bei der die EF normal oder annähernd normal ist (≥ 50 %).

Hinweis: Es gibt auch eine Grauzone, die Herzinsuffizienz mit leichtgradig eingeschränkter Ejektionsfraktion (HFmrEF), bei der die EF zwischen 41 % und 49 % liegt.1

Dein Körper versucht, gegenzusteuern

Zunächst versucht der Körper, die nachlassende Leistung des Herzens zu kompensieren. Er aktiviert das sympathische Nervensystem (was zu einem schnelleren Herzschlag führt) und das sogenannte Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS), was deinen Blutdruck erhöht und Salz sowie Wasser im Körper zurückhält. Kurzfristig stabilisiert das den Kreislauf. Langfristig schaden diese Ausgleichsmechanismen dem Herzen jedoch noch mehr. Sie führen zu einem krankhaften Umbau des Herzmuskels und treiben die Erkrankung weiter voran.

Die gute Nachricht: Eine Herzschwäche lässt sich heute gut behandeln. Es gibt wirksame Medikamente, die dein Herz entlasten und deine Beschwerden lindern können. Auch dein Lebensstil spielt eine wichtige Rolle. Du kannst selbst viel dafür tun, damit dein Herz möglichst lange stabil bleibt.

Symptome: woran du eine Herzinsuffizienz erkennen kannst

Eine Herzschwäche kann sich ganz unterschiedlich bemerkbar machen. Oft beginnt sie schleichend. Viele Menschen deuten die ersten Anzeichen der Herzinsuffizienz zunächst nicht richtig, oder halten sie für normale Alterserscheinungen bzw. machen andere, harmlosere Ursachen verantwortlich. Deshalb ist es wichtig, auf Veränderungen deines Körpers zu achten.1

Achte auf folgende Anzeichen

Kurzatmigkeit: Du bekommst schneller Luftnot, vor allem bei körperlicher Anstrengung wie Treppensteigen oder zügigem Gehen. Später kann auch im Liegen Atemnot auftreten, besonders nachts.

Müdigkeit und Erschöpfung: Selbst alltägliche Aufgaben kosten dich mehr Kraft. Du fühlst dich schneller erschöpft als früher.

Verminderte Leistungsfähigkeit: Körperliche Belastungen, die du früher gut bewältigt hast, fallen dir zunehmend schwer.

Wassereinlagerungen (Ödeme): Deine Füße, Knöchel oder Beine schwellen an, oft besonders abends. Auch im Bauchraum kann sich Flüssigkeit ansammeln.

Plötzliche Gewichtszunahme: Du nimmst in kurzer Zeit mehrere Kilo zu, ohne dass sich dein Essverhalten verändert hat. Der Grund ist eingelagerte Flüssigkeit.

Nächtliches Wasserlassen: Du musst nachts häufiger auf die Toilette, obwohl das tagsüber kaum auffällt.

Unruhiger Schlaf: Du schläfst schlechter oder wachst nachts plötzlich mit Atemnot auf.

Herzklopfen oder Herzstolpern: Dein Herz schlägt spürbar schneller oder unregelmäßig. Das kann sich beängstigend anfühlen, ist aber ein häufiges Zeichen.

Kältegefühl in Händen und Füßen: Durch die verminderte Durchblutung fühlen sich deine Gliedmaßen oft kühl an.

Appetitlosigkeit oder Völlegefühl: Wenn sich Flüssigkeit im Bauchraum staut, kann das auch den Magen-Darm-Trakt beeinträchtigen.

Unterschiedliche Symptome: Linksherz- und Rechtsherzinsuffizienz

Obwohl oft beide Herzhälften betroffen sind, kann anfangs die Schwäche einer Seite überwiegen, was zu einem unterschiedlichen Beschwerdebild führt. Langfristig führt eine Linksherzinsuffizienz aber fast immer auch zu einer Belastung der rechten Herzhälfte.

| Linksherzinsuffizienz (Lunge im Fokus) | Rechtsherzinsuffizienz (Körper im Fokus) |

|---|---|

| Ursache: Blut staut sich zurück in die Lunge. | Ursache: Blut staut sich zurück in den Körperkreislauf. |

| Hauptsymptome: | Hauptsymptome: |

| • Atemnot (Dyspnoe), v.a. bei Belastung & Liegen | • Wassereinlagerungen (Ödeme) in Beinen, Knöcheln, Füßen |

| • Nächtlicher Hustenreiz ("Herzasthma") | • Rasche Gewichtszunahme |

| • Rasselnde Atemgeräusche | • Gestaute, sichtbare Halsvenen |

| • Gestaute, sichtbare Halsvenen | • Bauchwassersucht (Aszites), Völlegefühl |

| • Leistungsminderung, Müdigkeit | • Leber- und Milzvergrößerung, Oberbauchschmerzen |

Hinweis: Bei Unsicherheit, ob deine Symptome auf eine Herzschwäche hindeuten könnten, solltest du immer eine Ärztin oder einen Arzt konsultieren. Eine frühzeitige Abklärung ist der beste Schutz für deine Gesundheit.

Atemnot (Dyspnoe)

Das Leitsymptom der Linksherzinsuffizienz (siehe oben) ist Atemnot. Anfangs tritt sie nur bei stärkerer körperlicher Anstrengung auf. Mit dem Voranschreiten der Erkrankung wird die Schwelle immer niedriger. Plötzlich reicht schon das Gehen auf ebener Strecke, das Tragen einer Einkaufstasche oder das Bücken zum Schuhebinden, um außer Atem zu geraten.

Besonders typisch ist die Atemnot im Liegen, die Orthopnoe. Wenn du flach liegst, verteilt sich die Flüssigkeit aus den Beinen im Körper und sammelt sich vermehrt in der Lunge, da die schwache linke Herzhälfte sie nicht schnell genug wegpumpen kann. Viele Betroffene können nur noch mit erhöhtem Oberkörper, gestützt auf mehrere Kissen, schlafen.

Wassereinlagerungen (Ödeme)

Wenn die rechte Herzhälfte schwächer wird oder die Linksherzschwäche so weit fortgeschritten ist, dass sie auch die rechte Seite betrifft, staut sich das Blut im Körperkreislauf. Der erhöhte Druck in den Venen presst Flüssigkeit ins umliegende Gewebe. Diese Wassereinlagerungen (Ödeme) zeigen sich zuerst an den tiefsten Stellen des Körpers, typischerweise an den Knöcheln und Unterschenkeln. Abends sind sie am stärksten ausgeprägt. Ein einfacher Test ist der „Dellen-Test“: Drückst du mit dem Finger kräftig auf die geschwollene Stelle, bleibt eine sichtbare Delle zurück.

Die Flüssigkeitseinlagerung führt zu einer raschen und unerklärlichen Gewichtszunahme, manchmal mehrere Kilogramm in wenigen Tagen. Deshalb ist das tägliche Wiegen (morgens nach dem Toilettengang, vor dem Frühstück) für Patientinnen und Patienten eine der wichtigsten Maßnahmen zur Selbstkontrolle. Ein plötzlicher Anstieg von mehr als 2 kg in 3 Tagen ist ein Alarmsignal.

Bei bettlägerigen Patienten sammeln sich die Ödeme eher im Bereich des Kreuzbeins an. In schweren Fällen kann sich Flüssigkeit auch in der Bauchhöhle oder im Brustkorb zwischen Lunge und Rippenfell (Pleuraerguss) ansammeln.

Ein weiteres typisches, aber oft verkanntes Symptom ist die Nykturie, das häufige nächtliche Wasserlassen. Im Liegen wird die im Laufe des Tages im Gewebe eingelagerte Flüssigkeit wieder ins Blutgefäßsystem verschoben und von den Nieren ausgeschieden.

Müdigkeit und Leistungsschwäche

Eine tiefgreifende, chronische Müdigkeit (Fatigue) und eine generelle Leistungsminderung gehören ebenfalls zu den Leitsymptomen einer Herzschwäche. Da die Muskulatur und die Organe nicht mehr ausreichend mit sauerstoffreichem Blut versorgt werden, fehlt dem Körper die Energie. Betroffene fühlen sich oft schon nach kleinsten Anstrengungen erschöpft, antriebslos und benötigen viel mehr Schlaf als früher. Auch die geistige Leistungsfähigkeit kann leiden, was sich in Konzentrationsstörungen oder Vergesslichkeit äußern kann.

Diese Anzeichen können natürlich auch andere Ursachen haben. Dennoch gilt: Wenn du solche Veränderungen bei dir feststellst, sprich bitte mit deiner Ärztin oder deinem Arzt. Je früher eine Herzschwäche erkannt wird, desto besser lässt sie sich behandeln und umso früher kannst du selbst aktiv etwas für deine Herzgesundheit tun.

Plötzliche Verschlechterung (Dekompensation)

In den meisten Fällen entwickelt sich eine Herzschwäche langsam und schleichend über Monate und Jahre. Ärztinnen und Ärzte sprechen dann von einer chronischen Herzinsuffizienz. Die Betroffenen gewöhnen sich oft an die abnehmende Leistungsfähigkeit und die Symptome (siehe oben).

Das Tückische: Es kann jederzeit zu einer plötzlichen und dramatischen Verschlechterung kommen, einer sogenannten akuten Dekompensation. Dabei gerät das fragile Gleichgewicht im Körper aus den Fugen, was zu schwerer Atemnot und massiven Wassereinlagerungen (Ödemen) führt.

Eine solche akute Herzinsuffizienz ist ein medizinischer Notfall, der eine sofortige Behandlung im Krankenhaus erfordert.

Typische Auslöser für eine solche Dekompensation sind Infekte (z. B. eine Lungenentzündung), Herzrhythmusstörungen, das Absetzen von Medikamenten oder ein zu hoher Salzkonsum.

Häufigkeit: Herzschwäche ist eine Volkskrankheit

Ihre zunehmende Verbreitung ist aber auch eine Folge des medizinischen Fortschritts, da immer mehr Menschen ein hohes Alter erreichen und z.B. einen Herzinfarkt überleben. Die Analyse der Ergebnisse der 91. Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie (DGK), die im April 2025 in Mannheim stattfand, ergab, dass hierzulande bei 2,1 bis 2,3 Millionen Erwachsenen pro Jahr eine Herzschwäche festgestellt werden kann. Das sind knapp 4 % der gesetzlich Versicherten.5

Die Herzinsuffizienz ist zudem der häufigste Grund für eine Krankenhauseinweisung in Deutschland. Jährlich gibt es fast 500.000 solcher stationären Fälle. Aufgrund der demografischen Entwicklung – die Gesellschaft wird immer älter – erwarten Fachleute für die nächsten Jahre eine weitere deutliche Zunahme der Fallzahlen.

Wer ist besonders gefährdet?

Das Risiko, an einer Herzinsuffizienz zu erkranken, steigt mit dem Alter. Während die Erkrankung bei unter 60-Jährigen eher selten ist, gibt es bei Männern zwischen 75 und Jahren besonders viele Neuerkrankungen. Männer entwickeln zudem häufiger eine Herzinsuffizienz mit reduzierter Pumpleistung (HFrEF).1

Frauen erkranken im Schnitt später, leiden aber im höheren Alter häufiger an der Form mit erhaltener Pumpleistung (HFpEF). Als Hauptursache gelten hier langjähriger Bluthochdruck und Diabetes, die den Herzmuskel steif werden lassen. Auch wenn die Pumpleistung hier nominell erhalten ist, ist die Prognose dieser Form der Herzschwäche keineswegs besser.1

Ursachen: Wie entsteht eine Herzschwäche?

Eine Herzschwäche entsteht in den meisten Fällen nicht plötzlich, sondern entwickelt sich im Laufe der Zeit. Sie ist fast nie ein eigenständiges Leiden, sondern vielmehr das gemeinsame Endstadium verschiedener Erkrankungen, die das Herz über lange Zeit geschädigt haben. Diese Erkrankungen ebenfalls zu diagnostizieren und zu behandeln, ist daher ein wichtiger Teil der Therapie1:

Bluthochdruck: Wenn dein Blutdruck dauerhaft zu hoch ist, muss dein Herz ständig gegen einen erhöhten Widerstand pumpen. Auf Dauer kann der Herzmuskel dadurch überlastet und geschwächt werden.

Durchblutungsstörungen am Herzen (koronare Herzkrankheit, KHK): Verengte oder verschlossene Herzkranzgefäße behindern die Sauerstoffversorgung des Herzmuskels. Wenn das Herz nicht genug Sauerstoff bekommt, kann es seine Arbeit nicht mehr richtig leisten.

Herzinfarkt: Bei einem Herzinfarkt stirbt ein Teil des Herzmuskels ab. Die betroffene Region verliert dauerhaft ihre Pumpleistung. Das kann eine Herzschwäche auslösen oder verstärken.

Herzrhythmusstörungen: Wenn dein Herz zu schnell, zu langsam oder unregelmäßig schlägt, kann es das Blut nicht mehr effizient durch den Körper transportieren.

Herzklappenerkrankungen: Sind eine oder mehrere Herzklappen geschädigt oder undicht, wird der Blutfluss im Herzen gestört. Das Herz muss mehr arbeiten, um das auszugleichen.

Entzündungen des Herzmuskels (Myokarditis): Sie entstehen häufig nach Virusinfektionen, z. B. einer Erkältung oder Grippe. Dabei kann der Herzmuskel geschädigt werden, was die Pumpleistung des Herzens dauerhaft beeinträchtigen kann.

Angeborene Herzfehler: Manche Menschen kommen mit strukturellen Problemen am Herzen zur Welt. Werden sie nicht im Kindesalter korrigiert, können sie im Erwachsenenalter zu einer Herzschwäche führen.

Stoffwechselerkrankungen: Menschen mit Diabetes mellitus, einer Schilddrüsenüberfunktion oder starkem Übergewicht haben ein erhöhtes Risiko, eine Herzschwäche zu entwickeln. Je früher solche Stoffwechselstörungen behandelt werden, desto besser auch für das Herz.

Lungenerkrankungen: Schwere chronische Lungenerkrankungen wie die COPD können den Druck im Lungenkreislauf erhöhen und so die rechte Herzhälfte überlasten (ugs. „Lungenherz“, med. Cor pulmonale).

Alkohol- oder Drogenmissbrauch: Chronischer Alkohol- und Drogenmissbrauch sind buchstäblich Gift für den Herzmuskel. Auch bestimmte Medikamente, insbesondere einige Wirkstoffe zur Chemotherapie bei Krebs, können das Herz schädigen.

Nicht immer lässt sich eine klare Ursache finden. Wichtig ist: Die Herzschwäche ist behandelbar, wenn sie rechtzeitig erkannt wird. Mit der richtigen Therapie und einem bewussten Lebensstil kannst du viel dazu beitragen, dein Herz zu entlasten.

Diagnose: Wie wird eine Herzschwäche festgestellt?

Wenn dir alltägliche Dinge plötzlich schwerer fallen, etwa Treppensteigen, das Gehen von längeren Strecken oder wenn deine Beine und Füße ungewohnt anschwellen, solltest du diese Veränderungen auf jeden Fall ärztlich abklären lassen. Solche Veränderungen können erste Hinweise auf eine beginnende Herzschwäche sein. Eine frühzeitige Diagnose ist wichtig, um Beschwerden zu lindern und das Fortschreiten der Erkrankung aufzuhalten.

Darum ist Früherkennung so wichtig

Je früher eine Herzinsuffizienz diagnostiziert und eine adäquate Therapie eingeleitet wird, desto besser sind die Chancen, das Fortschreiten der Erkrankung aufzuhalten oder zumindest deutlich zu verlangsamen. Eine frühzeitige Behandlung verbessert die Lebensqualität, senkt das Risiko für stationäre Krankenhausaufenthalte und erhöht die Lebenserwartung. Nimm die genannten Warnsignale (mehr dazu erfährst du in diesem Abschnitt) also nicht auf die leichte Schulter oder tue sie nicht als „Zipperlein“ ab. Lass sie auf jeden Fall ärztlich abklären.

Hausarzt oder Kardiologe: An wen du dich wenden solltest

Deine Hausärztin oder dein Hausarzt ist die erste und wichtigste Anlaufstelle. Sie kennen dich und deine Krankengeschichte. Durch ein gezieltes Gespräch und eine erste körperliche Untersuchung können sie den Verdacht oft schon erhärten oder entkräften. Bestätigt sich der Verdacht, ist die Überweisung an eine Fachärztin oder einen Facharzt für Herzerkrankungen (Kardiologie) der nächste logische Schritt. Die weitere Diagnostik und die Einleitung der spezifischen Therapie erfolgen dann in der kardiologischen Praxis.

Der diagnostische Fahrplan: Diese Untersuchungen erwarten dich

Am Anfang steht ein ausführliches Gespräch mit deiner Ärztin oder deinem Arzt: Welche Symptome hast du? Seit wann bestehen sie? Wie belastbar bist du noch im Alltag? Danach folgt eine körperliche Untersuchung. Dabei wird unter anderem geprüft, ob dein Herz regelmäßig schlägt, ob sich Wasser im Gewebe eingelagert hat (Ödeme) oder ob die Halsvenen gestaut sind. All das kann auf eine mögliche Herzschwäche hinweisen.

EKG und Laborwerte

Zur Basisdiagnostik gehören zusätzlich ein Elektrokardiogramm (EKG) und Blutuntersuchungen. Der wichtigste Blutwert zur Diagnose der Herzinsuffizienz ist die Bestimmung der natriuretischen Peptide (BNP oder NT-proBNP). Diese Hormone werden vom Herzmuskel freigesetzt, wenn er unter Druck steht und überdehnt ist. Sie dienen dem Körper als „Notventil“, um Flüssigkeit und Salz auszuscheiden. Stark erhöhte Werte machen eine Herzinsuffizienz sehr wahrscheinlich, während Normalwerte sie praktisch ausschließen.

Darüber hinaus werden weitere Laborwerte bestimmt, um nach Ursachen und Begleiterkrankungen zu suchen:

Nierenwerte

Leberwerte

Schilddrüsenhormone

Blutzucker

Blutfette

Eisenwerte

Eine zentrale Rolle spielt die Echokardiografie (Herzultraschall). Dabei lässt sich beurteilen, wie gut dein Herz arbeitet, ob die Pumpfunktion eingeschränkt ist und ob es sich um eine Herzschwäche mit oder ohne eingeschränkte Auswurfleistung handelt. Dieser Unterschied ist wichtig für die Wahl der passenden Behandlung.

Die Untersuchung zeigt außerdem, ob Hinweise auf eine strukturelle Herzerkrankung vorliegen, z.B. an den Herzklappen oder an der Größe der Herzkammern. Anhand dieser Ergebnisse kann deine Ärztin oder dein Arzt genauer einordnen, welche Form der Herzschwäche bei dir vorliegt.1

EKG und Herzultraschall: Zwei wichtige Untersuchungen im Überblick

Beim EKG werden kleine Elektroden an verschiedenen Stellen auf deiner Haut angebracht, meist an Brustkorb, Armen und Beinen. Diese Elektroden messen die elektrischen Signale, die dein Herz bei jedem Schlag aussendet. Die Untersuchung ist schmerzfrei und dauert nur wenige Minuten.

Das EKG zeigt, ob dein Herz im richtigen Rhythmus schlägt, ob es zu schnell, zu langsam oder unregelmäßig arbeitet. Außerdem kann es Hinweise auf eine Durchblutungsstörung oder einen früheren Herzinfarkt geben. Für deine Ärztin oder deinen Arzt ist es ein wichtiges Hilfsmittel, um Störungen frühzeitig zu erkennen.

Bei dieser Untersuchung wird ein Ultraschallkopf auf deinen Brustkorb gesetzt. Vorher wird ein Gel aufgetragen, damit die Schallwellen gut übertragen werden. Du liegst entspannt auf der Untersuchungsliege, während dein Herz auf einem Monitor sichtbar wird.

Mit dieser Methode kann deine Ärztin oder dein Arzt sehr genau beurteilen, wie gut dein Herz pumpt, ob die Herzklappen richtig schließen und ob die Herzkammern vergrößert sind. Auch Veränderungen im Herzmuskel oder Hinweise auf andere Erkrankungen lassen sich erkennen. Der Herzultraschall ist schmerzfrei, ungefährlich und liefert sehr wichtige Informationen für die Diagnose und die Wahl der passenden Behandlung.

Weiterführende Bildgebung und Untersuchungen

In manchen Fällen sind zusätzliche Untersuchungen notwendig, um die Ursache der Herzschwäche zweifelsfrei zu klären:

Röntgen-Thorax: Eine Röntgenaufnahme des Brustkorbs kann die Herzgröße zeigen und sichtbare Zeichen einer Lungenstauung oder eines Pleuraergusses aufdecken.

Kardio-MRT (Magnetresonanztomographie): Diese Untersuchung liefert extrem detaillierte Bilder des Herzens und kann sehr genau zwischen gesundem Muskelgewebe, Entzündungen und Narbengewebe unterscheiden.

Herzkatheteruntersuchung (Koronarangiographie): Bei Verdacht auf eine KHK als Ursache wird diese invasive Untersuchung durchgeführt. Dabei wird über einen Katheter Kontrastmittel in die Herzkranzgefäße gespritzt, um Engstellen sichtbar zu machen.

Je nach Ergebnis können noch weitere Untersuchungen sinnvoll sein, z. B. ein Belastungs-EKG auf einem speziellen Fahrrad (Ergometer), bei dem geschaut wird, wie dein Herz unter körperlicher Anstrengung arbeitet. Ein Langzeit-EKG zeichnet den Herzrhythmus über 24 Stunden oder länger auf, um unregelmäßige Herzschläge im Alltag zu erkennen. Manchmal kann auch ein Lungenfunktionstest hilfreich sein, vor allem dann, wenn unklar ist, ob deine Atemnot vom Herzen oder von den Atemwegen kommt.

Bei älteren Menschen mit unklaren oder unspezifischen Beschwerden kann es außerdem sinnvoll sein, weitere Aspekte mitzubetrachten, wie beispielsweise die geistige Leistungsfähigkeit, das Sturzrisiko oder die Verträglichkeit der Medikamente. Das hilft dabei, die Behandlung möglichst gut auf deine persönliche Situation abzustimmen. Ziel ist es immer, ein möglichst klares Gesamtbild zu erhalten, damit du die für dich passende Behandlung bekommst.¹

Die NYHA-Stadien: Wie der Schweregrad bestimmt wird

Um die subjektive Beeinträchtigung durch die Herzinsuffizienz im Alltag zu klassifizieren, nutzen Ärztinnen und Ärzte weltweit die NYHA-Klassifikation der New York Heart Association. Sie teilt die Erkrankung in vier funktionelle Stadien ein, die sich an den Beschwerden bei körperlicher Belastung orientieren6:

NYHA I: Du hast eine diagnostizierte Herzerkrankung (z.B. eine reduzierte Pumpfunktion), aber keinerlei körperliche Einschränkungen. Alltägliche Belastung löst keine Symptome aus.

NYHA II: Du hast eine leichte Einschränkung deiner körperlichen Leistungsfähigkeit. In Ruhe bist du beschwerdefrei, aber bei normaler Alltagsbelastung wie schnellerem Gehen oder Treppensteigen über mehr als eine Etage treten Symptome (Atemnot, Erschöpfung) auf.

NYHA III: Du hast eine deutliche Einschränkung. Du bist zwar in Ruhe noch beschwerdefrei, aber bereits bei leichter körperlicher Aktivität wie langsamem Gehen auf ebener Strecke oder Anziehen treten Beschwerden auf.

NYHA IV: Du hast Beschwerden bereits in Ruhe. Jede körperliche Aktivität verstärkt die Symptome erheblich. Oft bist du an das Bett oder den Stuhl gebunden.

Therapie: Die Behandlung der Herzschwäche – ein gemeinsamer Weg

Die Herzschwäche ist eine chronische Erkrankung, die sich gut behandeln lässt, wenn sie früh erkannt und konsequent begleitet wird. Ziel der Behandlung ist es, dein Herz zu entlasten, Beschwerden wie Atemnot oder Erschöpfung zu lindern und deine Lebensqualität zu verbessern. Auch das Fortschreiten der Erkrankung kann oft verlangsamt werden.

Die Therapie besteht aus mehreren Bausteinen: Medikamente spielen eine zentrale Rolle, ebenso wichtig sind Bewegung und Sport, eine angepasste Lebensweise und regelmäßige ärztliche Kontrollen. In manchen Fällen kommen auch spezielle technische Hilfen oder Eingriffe zum Einsatz.

Welche Behandlung für dich persönlich geeignet ist, hängt davon ab, wie ausgeprägt deine Herzschwäche bereits ist und welche Begleiterkrankungen vorliegen. Deine Ärztin oder dein Arzt wird mit dir gemeinsam besprechen, welche Schritte sinnvoll sind und dich dabei begleiten.

Wie Medikamente bei Herzschwäche helfen können

Welche Wirkstoffe für dich geeignet sind, entscheidet deine Ärztin oder dein Arzt individuell. Oft braucht es eine Kombination aus verschiedenen Medikamenten, damit dein Herz bestmöglich unterstützt wird. Hier erfährst du, welche Wirkstoffgruppen in der Therapie häufig zum Einsatz kommen und was sie bewirken können1:

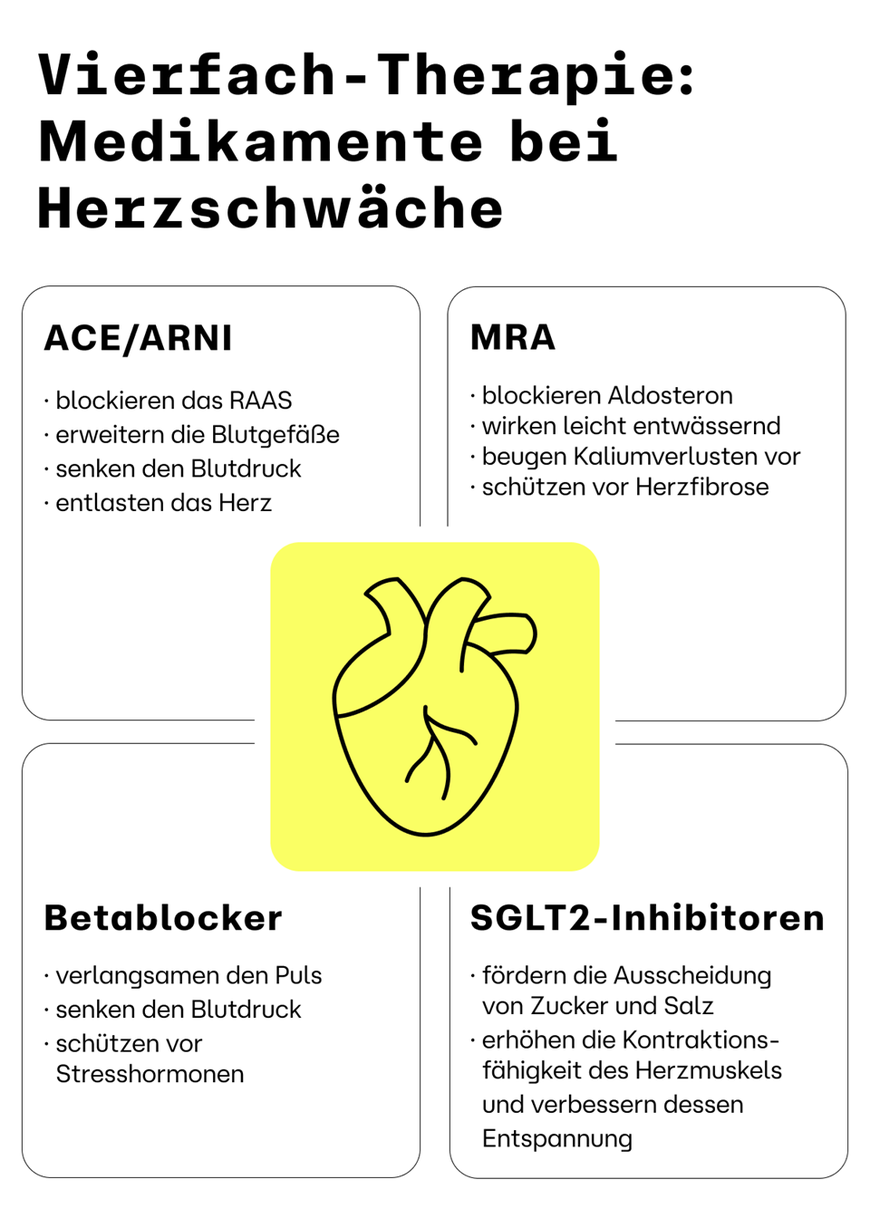

Bei einer Herzschwäche mit eingeschränkter Pumpleistung gilt heute eine Kombination aus vier Medikamentenklassen als sogenannter Goldstandard. Diese „fantastischen Vier“ (engl. fantastic four) sollten so früh wie möglich und bei allen Patientinnen und Patienten, die sie vertragen, zum Einsatz kommen. Sie greifen an unterschiedlichen schädlichen Mechanismen der Erkrankung an und entlasten so das Herz gemeinsam7,8:

ACE-Hemmer oder Angiotensin-Rezeptor-Neprilysin-Inhibitoren (ARNI): ACE-Hemmer (z. B. Ramipril, Enalapril) blockieren das überschießende Renin-Angiotensin-Aldosteron-System (RAAS), erweitern die Blutgefäße, senken den Blutdruck und entlasten das Herz. Die neuere Wirkstoffklasse der ARNI (Sacubitril/Valsartan) tut dies auch, stärkt aber gleichzeitig das körpereigene „gute“ Hormonsystem der natriuretischen Peptide.

Betablocker: Wirkstoffe wie Bisoprolol oder Metoprolol verlangsamen den Puls, senken den Blutdruck und schützen das Herz vor den toxischen Effekten der Stresshormone Adrenalin und Noradrenalin. Das Herz arbeitet ökonomischer und hat mehr Zeit, sich zu füllen. Die Dosis wird sehr langsam über Wochen gesteigert („einschleichen“).

Mineralokortikoid-Rezeptor-Antagonisten (MRA): Spironolacton oder Eplerenon blockieren das Hormon Aldosteron. Sie wirken leicht entwässernd. Dies verringert das Gesamtblutvolumen wodurch das Herz weniger pumpen muss und so entlastet wird. Zudem schützen sie das Herz vor der krankhaften Vermehrung von Bindegewebe (Fibrose), was zu einer Verhärtung des Herzmuskels führen kann.

SGLT2-Inhibitoren (Gliflozine): Wirkstoffe wie Dapagliflozin oder Empagliflozin wurden ursprünglich für Diabetes entwickelt. Es zeigte sich aber, dass sie auch bei Patientinnen und Patienten mit Herzinsuffizienz ohne Diabetes die Prognose massiv verbessern. Sie fördern die Ausscheidung von Zucker und Salz über die Nieren, erhöhen die Kontraktionsfähigkeit des Herzmuskels und verbessern dessen Entspannung. Dadurch können sie die Häufigkeit von Krankenhauseinweisungen vermindern.

Diese Vierfach-Therapie wird heute auch bei vielen Patientinnen und Patienten mit Herzschwäche und leichtgradig eingeschränkter Ejektionsfraktion (HFmrEF) sowie bei einer Herzschwäche mit normaler Pumpleistung des Herzens (HFpEF) eingesetzt, da Studien auch hier positive Effekte gezeigt haben.7,8

Neue Wege bei Herzschwäche: Was die Forschung heute möglich macht

Die Behandlung der Herzschwäche entwickelt sich stetig weiter. Moderne Medikamente und gezielte Zusatztherapien eröffnen neue Möglichkeiten, besonders für Menschen mit Begleiterkrankungen wie Übergewicht, Diabetes oder Eisenmangel.

Diese neuen Therapieoptionen stehen dabei besonders im Fokus:

Tirzepatid

Tirzepatid ist ein neuer Wirkstoff, der bislang vor allem bei Diabetes oder zur Gewichtsreduktion eingesetzt wurde. In aktuellen Studien zeigte Tirzepatid jedoch vielversprechende Effekte bei Übergewicht (Adipositas) und einer Herzschwäche mit normaler Pumpleistung des Herzens (HFpEF). Nicht nur ihr Körpergewicht sank, sondern es kam bei ihnen auch deutlich seltener zu einer Verschlechterung der Herzschwäche, sie mussten seltener wegen ihrer Herzschwäche ins Krankenhaus und ihre Lebensqualität sowie ihre körperliche Leistungsfähigkeit verbesserten sich. Bislang ist Tirzepatid in der EU jedoch noch nicht für die Behandlung einer Herzschwäche mit normaler Pumpleistung des Herzens (HFpEF) zugelassen. Die vorliegenden Studienergebnisse geben aber berechtigten Anlass zur Hoffnung.2,9

Finerenon

Finerenon ist ein neuartiger MRA, der besonders bei Patienten mit Typ-2-Diabetes und chronischer Nierenerkrankung eingesetzt wird. In einer großen Analyse zeigte sich, dass es das Risiko für schwerwiegende Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Herzschwäche senken und gleichzeitig das Fortschreiten der Nierenerkrankung verlangsamen kann. Ob Finerenon für dich als Therapie infrage kommt, hängt verschiedenen Faktoren ab. Unter anderem von der Pumpfunktion deines Herzens. Am besten sprichst du mit deiner Ärztin oder deinem Arzt darüber, ob die Voraussetzungen dafür bei dir erfüllt sind.3

GLP-1-Rezeptoragonisten

Diese als „Abnehmspritzen“ bekannt gewordenen Medikamente (z.B. Semaglutid, Liraglutid) haben vor allem die Behandlung von Adipositas und Typ-2-Diabetes revolutioniert. Die sogenannte „STEP-HFpEF-Studie“ hat gezeigt, dass Semaglutid bei übergewichtigen (adipösen) Patientinnen und Patienten mit Herzschwäche und normaler Pumpfunktion des Herzens (HFpEF) nicht nur zu einer erheblichen Gewichtsabnahme führt, sondern auch die Herzinsuffizienz-Symptome, die körperliche Belastbarkeit und die Lebensqualität dramatisch verbessert. GLP-1-Rezeptoragonisten könnten daher zu einer wichtigen Therapieoption für diese große und schwer zu behandelnde Gruppe von Betroffenen werden.10

Was du selbst zur Wirkung deiner Medikamente beitragen kannst

Du selbst spielst eine wichtige Rolle dabei, wie gut deine Behandlung wirkt. Mit Aufmerksamkeit und kleinen Routinen kannst du aktiv dazu beitragen, dass es deinem Herzen besser geht.

Nimm deine Medikamente regelmäßig ein, so wie sie dir verordnet wurden. Sie entfalten ihre Wirkung am besten, wenn du sie zuverlässig einnimmst.

Setze Medikamente niemals eigenständig ab. Auch wenn du dich besser fühlst, braucht dein Herz weiterhin Unterstützung.

Beobachte dich selbst: Achte auf dein Gewicht, deinen Blutdruck und auf neue oder veränderte Beschwerden.

Sprich offen mit deiner Ärztin oder deinem Arzt, wenn du Fragen hast oder dir etwas auffällt. Bei Nebenwirkungen oder Unsicherheiten gibt es in vielen Fällen gute Alternativen oder Möglichkeiten zur Anpassung.

Regelmäßige Kontrollen: ein wichtiger Teil deiner Behandlung

Die Herzschwäche ist eine Erkrankung, die sich im Verlauf verändern kann. Deshalb ist eine gute und kontinuierliche ärztliche Betreuung und Begleitung besonders wichtig. Dazu gehören regelmäßige Untersuchungen wie:

Blutdruckmessung

EKG

Blutuntersuchungen (z. B. Nierenwerte, Elektrolyte, BNP/NT-proBNP) und

Herzultraschall (Echokardiografie).

Ziel dieser Kontrollen ist es, frühzeitig zu erkennen, ob sich dein Zustand verändert, ob Medikamente angepasst werden müssen oder ob zusätzliche Maßnahmen sinnvoll sind. Auch deine eigenen Beobachtungen sind wichtig: Wenn du neue oder verstärkte Beschwerden hast, etwa zunehmende Atemnot, Gewichtszunahme oder Erschöpfung, melde dich frühzeitig bei deiner Ärztin oder deinem Arzt. Je früher reagiert wird, desto besser lässt sich gegensteuern.

Implantate und operative Verfahren: Wenn Medikamente nicht mehr ausreichen

Bei vielen Menschen mit Herzschwäche ist die elektrische Erregung des Herzens gestört, sodass die linke und rechte Herzkammer nicht mehr gleichzeitig pumpen. Dies verschwendet zusätzliche Energie. Ein CRT-System (ein „Drei-Kammer-Schrittmacher“) gibt über drei Sonden gezielte Impulse an den rechten Vorhof, die rechte Herzkammer und die linke Herzkammer ab und synchronisiert so den Herzschlag wieder. Dies kann die Pumpleistung oft deutlich verbessern.

Patientinnen und Patienten mit stark eingeschränkter Pumpfunktion haben ein erhöhtes Risiko für lebensbedrohliche Herzrhythmusstörungen (Kammerflimmern), die zum plötzlichen Herztod führen können. Ein ICD ist ein kleines Gerät, das unter die Haut implantiert wird. Es überwacht den Herzrhythmus kontinuierlich. Erkennt es eine lebensbedrohliche Rhythmusstörung, kann es das Herz durch schnelle Impulse oder, falls nötig, durch einen starken elektrischen Schock wieder in den normalen Rhythmus bringen.

Für Betroffene der Herzinsuffizienz, bei denen alle anderen Therapien ausgeschöpft sind, sind dies die letzten Optionen. Ein Herzunterstützungssystem (LVAD) ist eine mechanische Pumpe, die operativ implantiert wird und die Arbeit der linken Herzkammer übernimmt. Es kann als Überbrückung bis zu einer Herztransplantation oder auch als Dauertherapie dienen. Die Herztransplantation bleibt immer die letzte Option. Sie ist aber durch den Mangel an Spenderorganen stark begrenzt.

Ist Herzschwäche heilbar?

Eine einmal entstandene strukturelle Schädigung des Herzens, wie eine große Narbe nach einem Herzinfarkt, ist in der Regel nicht umkehrbar. In diesem Sinne ist die Herzinsuffizienz meist eine chronische, nicht heilbare Erkrankung. Aber – und das ist die zentrale, hoffnungsvolle Botschaft – die Funktion des Herzens kann durch die moderne Therapie oft so weit verbessert werden, dass die Symptome ausreichend gelindert werden, um ein normales Leben zu ermöglichen. Mediziner sprechen von einer Wiederherstellung (engl. Recovery) der Ejektionsfraktion, wenn sich die Pumpfunktion unter Therapie wieder normalisiert. Die zugrundeliegende Erkrankung bleibt jedoch bestehen und erfordert eine lebenslange Behandlung und Überwachung.

Dein Lebensstil: Wie du dein Herz im Alltag unterstützen kannst

Du selbst kannst einen wichtigen Beitrag leisten, um deine Herzfunktion zu stabilisieren und Beschwerden zu verringern. Es geht nicht um Perfektion, sondern um kleine, aber konsequente Schritte. Dein Lebensstil hat erheblichen Einfluss darauf, wie gut dein Herz mit der vorhandenen Belastung umgehen kann.

Bewegung

Regelmäßige körperliche Aktivität, angepasst an deine persönliche Belastbarkeit, ist ein wichtiger Teil der Behandlung. Schon tägliches Spazierengehen, leichtes Radfahren oder Bewegung im Wasser können deinem Herz guttun. Wichtig ist, dass du dich nicht überforderst. Es kommt nicht auf Leistung an, sondern darauf, in Bewegung zu bleiben. Ideal ist eine Kombination aus Ausdauer- und Krafttraining:

Ausdauertraining: 3–5 Mal pro Woche für 20–30 Minuten. Geeignet sind Walken, Radfahren (Ergometer), Schwimmen oder Wandern in der Ebene. Der „Sprech-Test“ ist eine gute Orientierung: Du solltest dich beim Sport noch unterhalten können.

Leichtes Krafttraining: Es hilft, dem Muskelabbau entgegenzuwirken. Der beste und sicherste Einstieg ist eine Herzsportgruppe. Dort trainierst du unter ärztlicher Aufsicht und in der Gemeinschaft mit anderen Betroffenen.

Sprich mit deiner Ärztin oder deinem Arzt darüber, welche Form der Bewegung für dich geeignet ist. Oft wird ein spezielles Herzsportprogramm empfohlen. Diese Bewegungskurse werden von speziell geschulten Trainerinnen und Trainern geleitet und ärztlich begleitet. Die Teilnahme am Herzsport kann von deiner Krankenkasse unterstützt oder übernommen werden. Frag gern bei deiner Kasse nach oder sprich mit deiner Ärztin oder deinem Arzt über ein eventuell mögliches Rezept.

Ernährung

Deine Ernährung kann einen wichtigen Beitrag dazu leisten, dein Herz zu entlasten. Die Basis sollte eine Ernährung reich an Gemüse, Obst, Salaten, Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, Nüssen und hochwertigen Pflanzenölen (Oliven-, Rapsöl) sein. Bevorzuge Fisch (wegen der Omega-3-Fettsäuren) gegenüber Fleisch. Besonders bei einer Herzschwäche ist es zudem oft sinnvoll, auf bestimmte Dinge zu achten, vor allem auf den Salzgehalt deiner Mahlzeiten und die tägliche Trinkmenge.

Salz bindet Wasser im Körper. Wenn du regelmäßig salzreich isst, kann das dazu führen, dass sich Flüssigkeit im Gewebe staut, z. B. in den Beinen oder der Lunge. Eine salzarme Ernährung kann dabei helfen, solche Wassereinlagerungen zu vermeiden oder zu verringern. Es geht dabei nicht um kompletten Verzicht, sondern um einen bewussten Umgang: Verzichte möglichst auf stark verarbeitete Produkte wie Fertiggerichte, Wurstwaren oder salzige Snacks. Frische, selbst zubereitete Mahlzeiten geben dir mehr Kontrolle über die Zutaten.

Auch wie viel du am Tag trinkst, kann eine Rolle spielen. Besonders bei fortgeschrittener Herzschwäche kann es notwendig sein, die Trinkmenge zu begrenzen. In diesem Fall wird deine behandelnde Ärztin oder dein Arzt mit dir besprechen, wie viel Flüssigkeit für dich täglich sinnvoll ist. Wichtig ist, dass du nicht aus Sorge zu wenig trinkst, denn die richtige Menge hängt von deiner individuellen Situation ab.

Unser Tipp: Wenn es dir empfohlen wurde, kann ein Trink- und Gewichtstagebuch sehr hilfreich sein. So behältst du den Überblick und kannst frühzeitig bemerken, ob dein Körper Wasser einlagert. Auch eine qualifizierte Ernährungsberatung kann dir helfen. Sie unterstützt dich dabei, weniger Salz zu verwenden und geeignete Lebensmittel für deinen Alltag zu finden.

Rauchstopp

Rauchen belastet dein Herz und deine Blutgefäße zusätzlich, besonders bei einer bestehenden Herzschwäche. Ein Rauchstopp lohnt sich in jedem Stadium der Erkrankung. Je früher du aufhörst, desto besser kann dein Herz entlastet werden.

Du musst diesen Schritt nicht allein gehen. Es gibt wirksame Angebote zur Tabakentwöhnung, etwa ärztliche Beratung, Gruppenprogramme oder telefonische Unterstützungsangebote. Viele Krankenkassen fördern diese Maßnahmen oder übernehmen einen Teil der Kosten. Jeder rauchfreie Tag ist ein Gewinn für dein Herz.

Informieren kannst du dich z. B. auf der Webseite rauchfrei-info.de vom Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG). Oder du wendest dich an das kostenlose BIÖG-Beratungstelefon zur Rauchentwöhnung (montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr, freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr). Die Telefonnummer lautet: 0800 83 13 13.

Alkoholkonsum

Alkohol kann das Herz zusätzlich schwächen. Deshalb ist es bei Herzschwäche sinnvoll, möglichst wenig oder keinen Alkohol zu trinken. Bei bestimmten Formen, wie der seltenen alkoholbedingten Herzmuskelschwäche, ist ein vollständiger Verzicht notwendig. In solchen Fällen kann sich das Herz nur dann erholen, wenn keine weiteren Belastungen mehr hinzukommen.

Weitere Informationen zum Thema Alkohol und Alkoholverzicht findest du z.B. auf der Webseite kenn-dein-limit.de vom Bundesinstitut für Öffentliche Gesundheit (BIÖG) in Köln. Oder zu wendest dich an das BIÖG-Infotelefon (montags bis donnerstags von 10 bis 22 Uhr, freitags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr). Die Telefonnummer lautet: 0221 89 20 31.

Gewicht im Blick behalten

Dein Körpergewicht kann wichtige Hinweise darauf geben, wie es deinem Herzen geht. Besonders bei Herzschwäche ist es sinnvoll, sich täglich zu wiegen, am besten morgens nach dem Aufstehen und vor dem Frühstück. Eine plötzliche Gewichtszunahme über wenige Tage, z.B. mehr als zwei Kilo in drei Tagen, kann ein Hinweis auf Wassereinlagerungen sein. Das bedeutet: Dein Körper speichert Flüssigkeit, weil das Herz nicht mehr ausreichend pumpt.

Unser Tipp: Führe ein Gewichtstagebuch oder nutze eine digitale App, wenn dir das hilft. Wichtig ist, dein Gewicht möglichst stabil zu halten und Veränderungen nicht zu übersehen.

Infektionen vermeiden

Infekte wie eine Grippe oder eine Lungenentzündung belasten den Körper – und damit auch dein Herz. Wenn du an einer Herzschwäche leidest, kann eine zusätzliche Infektion den Zustand deines Herzens spürbar verschlechtern. Deshalb ist es wichtig, Infektionen so gut wie möglich vorzubeugen, etwa durch regelmäßige Impfungen gegen z. B. Grippe und Pneumokokken, denn diese Erreger können Atemwege und Lunge stark beanspruchen. Auch eine Impfung gegen COVID-19 kann sinnvoll sein, besonders wenn dein Herz bereits geschwächt ist.

Sprich mit deiner Ärztin oder deinem Arzt über deinen aktuellen Impfstatus. So könnt ihr gemeinsam klären, welche Schutzimpfungen für dich persönlich wichtig sind. Jede Infektion, die dich nicht erwischt, ist auch ein Stück Schutz für dein Herz.

Selbstfürsorge

Die ständige Konfrontation mit der eigenen körperlichen Grenze, die Angst vor einer plötzlichen Verschlechterung oder die Abhängigkeit von Medikamenten können eine erhebliche psychische Belastung darstellen. Depressive Verstimmungen und Angststörungen sind bei Menschen mit einer Herzschwäche sehr häufig. Es ist keine Schande, sich überfordert zu fühlen. Sprich offen darüber, z. B. mit deiner Ärztin, deinem Arzt, deinem Partner, deiner Familie oder Freunden. Oft hilft es schon, die Sorgen zu teilen.

Sehr wertvoll ist der Austausch mit Gleichgesinnten in einer Herzsport- oder Selbsthilfegruppe. Zögere auch nicht, professionelle psychotherapeutische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Die seelische Gesundheit ist untrennbar mit dem körperlichen Wohlbefinden verbunden.

Die Deutsche Herzstiftung Frankfurt am Main bietet üblicherweise am ersten Mittwoch im Monat jeweils von 18 bis 20 Uhr eine telefonische Sprechstunde für Menschen mit Herzkrankheiten an. Die Telefonnummer lautet: +49 69 955 1282 00.

Sexualität und Partnerschaft

Eine Herzschwäche und ihre Behandlung können das sexuelle Erleben beeinflussen. Die geringere körperliche Leistungsfähigkeit, Nebenwirkungen von Medikamenten (z.B. bei Betablockern) oder einfach die Angst vor Überanstrengung können zu Unsicherheit führen. Über dieses Thema wird oft aus Scham nicht gesprochen. Trau dich, es bei deiner Ärztin oder deinem Arzt und vor allem mit deiner Partnerin oder deinem Partner anzusprechen. Oft können Ängste schnell ausgeräumt werden. Als Faustregel gilt: Wer ohne Beschwerden zwei Stockwerke zügig Treppen steigen kann, dessen Herz-Kreislauf-System ist in der Regel auch den Anstrengungen beim Sex gewachsen.

Urlaub: Sicher reisen mit Herzschwäche

Reisen ist selbstverständlich auch mit Herzinsuffizienz möglich, erfordert aber eine sorgfältige Planung.

Arztrücksprache: Besprich dein Reiseziel und die Reiseart mit deinem Kardiologen.

Reiseziel: Meide extreme Klimazonen (große Hitze, hohe Luftfeuchtigkeit) und Höhenlagen über 1500-2000 Meter.

Medikamente: Nimm einen ausreichenden Vorrat aller Medikamente mit, und zwar im Handgepäck! Führe eine Liste deiner Diagnosen und Medikamente (Wirkstoffe, nicht nur Handelsnamen), am besten auch in englischer Sprache, bei dir. Ein Medikamentenpass ist ideal.

Versicherung: Schließe eine gute Reisekrankenversicherung ab, die im Notfall auch einen medizinisch notwendigen Rücktransport abdeckt.

FAQ: Die häufigsten Fragen zur Herzinsuffizienz

Ein Herzinfarkt ist ein plötzliches, akutes Ereignis, bei dem ein Herzkranzgefäß durch ein Blutgerinnsel blockiert wird. Dadurch stirbt ein Teil des Herzmuskels ab. Eine Herzinsuffizienz ist hingegen meist ein chronischer Zustand, bei dem die gesamte Pumpkraft des Herzens geschwächt ist. Ein Herzinfarkt ist allerdings die häufigste Ursache, die zu einer Herzinsuffizienz führt.

Herz und Nieren bilden eine funktionelle Einheit, das "kardio-renale System". Einerseits führt eine Herzschwäche zu einer verminderten Durchblutung der Nieren, was ihre Funktion schädigen kann. Andererseits kann eine primäre Nierenerkrankung durch Flüssigkeits- und Salzretention das Herz überlasten. Deshalb ist die Überwachung der Nierenwerte essenziell. Moderne Medikamente wie SGLT2-Inhibitoren und Finerenon schützen beide Organe.

Für die meisten Patienten mit einer stabilen Herzinsuffizienz ist moderater Kaffeekonsum (ca. 2–3 Tassen pro Tag) unbedenklich. Wenn du jedoch merkst, dass Kaffee bei dir Herzrasen oder Unruhe auslöst, solltest du vorsichtig sein und das Thema mit deiner Ärztin oder deinem Arzt besprechen.

Eine strenge Verbots-Diät ist meist nicht nötig. Wichtig sind zwei Dinge: eine kochsalzarme Ernährung (maximal 5–6 Gramm/Tag), um Wassereinlagerungen zu verhindern, und eine insgesamt ausgewogene, herzgesunde Kost nach dem Vorbild der Mittelmeerküche. Je nach Schweregrad kann zudem eine Begrenzung der täglichen Trinkmenge notwendig sein.

Sie ist absolut überlebenswichtig. Die Medikamente sind keine reinen Symptom-Unterdrücker, sondern sie greifen in die schädlichen Mechanismen der Erkrankung ein, stoppen den krankhaften Umbau des Herzens und verbessern nachweislich deine Prognose und Lebenserwartung. Setze sie daher niemals eigenmächtig ab oder ändere die Dosis, auch wenn du dich besser fühlst. Das Gefühl der Besserung ist oft gerade der Beweis dafür, dass die Medikamente wirken.

Ob und in welchem Umfang eine Berufstätigkeit möglich ist, hängt stark vom Schweregrad der Erkrankung (NYHA-Stadium), der Art der beruflichen Tätigkeit (körperlich vs. sitzend) und dem individuellen Ansprechen auf die Therapie ab. Viele Patienten im NYHA-Stadium I und II können ihren Beruf weiterhin ausüben, eventuell mit Anpassungen. Dies sollte offen mit dem behandelnden Ärzteteam und der Betriebsärztin oder dem Betriebsarzt besprochen werden.

Typische erste Anzeichen einer Herzschwäche sind z. B. schnelle Erschöpfung, Atemnot bei Belastung, geschwollene Beine oder ein Druckgefühl im Brustkorb. Vielleicht merkst du auch, dass du nachts schlechter liegst oder öfter aufstehen musst, weil du schwer Luft bekommst.

Oft liegt eine andere Erkrankung zugrunde, etwa Bluthochdruck, eine Durchblutungsstörung des Herzens (wie ein Herzinfarkt), Herzklappenprobleme oder eine länger bestehende Herzrhythmusstörung. Auch Diabetes, Übergewicht oder Nierenerkrankungen können eine Rolle spielen.

Deine Ärztin oder dein Arzt spricht mit dir über deine Beschwerden und untersucht dich gründlich. Wichtige Hilfsmittel sind zum Beispiel ein Herzultraschall (Echokardiografie), ein EKG und bestimmte Blutwerte wie der NT-proBNP. Damit kann man gut einschätzen, wie stark dein Herz betroffen ist.

Die Therapie richtet sich danach, wie ausgeprägt deine Herzschwäche ist. Dazu gehören Medikamente, die das Herz entlasten und schützen. Je nach Situation können auch ein Herzschrittmacher, intravenöses Eisen oder andere spezielle Verfahren infrage kommen. Ganz wichtig sind auch Bewegung, gesunde Ernährung und regelmäßige Arztbesuche.

Du kannst viel bewirken: Achte auf regelmäßige Bewegung, angepasst an das, was dir möglich ist. Verzichte auf Rauchen, iss salz- und fettarm, trinke möglichst wenig Alkohol und wiege dich regelmäßig. Und ganz wichtig: Nimm deine Medikamente zuverlässig ein.

Unbehandelt kann eine Herzschwäche fortschreiten, das Herz wird immer schwächer, und die Beschwerden nehmen zu. Deshalb ist es so wichtig, frühzeitig aktiv zu werden und gemeinsam mit deiner Ärztin oder deinem Arzt einen guten Behandlungsplan zu finden.

Eine Herzschwäche kann vieles verändern, ob im Alltag, im Körper oder im Vertrauen auf sich selbst. Wir von AAA-Pharma möchten dich dabei unterstützen, deinen eigenen Weg damit zu finden: mit verständlichen Informationen, bewährten Therapieoptionen und praktischen Tipps, die dir helfen, deine Behandlung aktiv mitzugestalten und deine Lebensqualität zu stärken.

Bundesärztekammer (BÄK), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftli chen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Nationale VersorgungsLeitlinie Chronische Herzinsuffizienz – Langfassung. Version 4.0. 2023 [abgerufen am 23.07.2025]. DOI: 10.6101/AZQ/000510.

Packer M, Zile MR, Kramer CM, Baum SJ, Litwin SE, Menon V, Ge J, Weerakkody GJ, Ou Y, Bunck MC, Hurt KC, Murakami M, Borlaug BA; SUMMIT Trial Study Group. Tirzepatide for Heart Failure with Preserved Ejection Fraction and Obesity. N Engl J Med. 2025 Jan 30;392(5):427-437. doi: 10.1056/NEJMoa2410027. Epub 2024 Nov 16. PMID: 39555826.

Rivera-Martinez JC, Sabina M, Khanani A, Lurie A, Rigdon A, Abusnina W, Lugo Rosado LD, Bizanti A, Paul TK. Effect of Finerenone in Cardiovascular and Renal Outcomes: A Systematic Review and Meta-analysis. Cardiovasc Drugs Ther. 2025 Jan 4. doi: 10.1007/s10557-024-07666-x. Epub ahead of print. PMID: 39754661.

Anker SD, Friede T, Butler J, Talha KM, Placzek M, Diek M, Nosko A, Stas A, Kluge S, Jarczak D, deHeer G, Rybczynski M, Bayés-Genís A, Böhm M, Coats AJS, Edelmann F, Filippatos G, Hasenfuß G, Haverkamp W, Lainscak M, Landmesser U, Macdougall IC, Merkely B, Pieske BM, Pinto FJ, Rassaf T, Visser-Rogers JK, Rosano G, Volterrani M, von Haehling S, Anker MS, Doehner W, Ince H, Koehler F, Savarese G, Khan MS, Rauch-Kröhnert U, Gori T, Trenkwalder T, Akin I, Paitazoglou C, Kobielusz-Gembala I, Kuthi L, Frey N, Licka M, Kääb S, Laugwitz KL, Ponikowski P, Karakas M. Intravenous Ferric Carboxymaltose in Heart Failure With Iron Deficiency: The FAIR-HF2 DZHK05 Randomized Clinical Trial. JAMA. 2025 Jun 10;333(22):1965-1976. doi: 10.1001/jama.2025.3833. PMID: 40159390; PMCID: PMC11955906.

https://herzmedizin.de/fuer-aerzte-und-fachpersonal/kongresse/dgk-jahrestagung-2025/-vor--kongressprogramm/wissenschaftliches-programm/epidemiologie_von_kardiovaskulaeren_erkrankungen_und_herzinsuffi/p429.html (zuletzt abgerufen im Juli 2025)

The Criteria Committee of the New York Heart Association. (1994). Nomenclature and Criteria for Diagnosis of Diseases of the Heart and Great Vessels (9th ed.). Boston: Little, Brown & Co. pp. 253–256.

Theresa A McDonagh, Marco Metra, Marianna Adamo, Roy S Gardner, Andreas Baumbach, Michael Böhm, Haran Burri, Javed Butler, Jelena Čelutkienė, Ovidiu Chioncel, John G F Cleland, Andrew J S Coats, Maria G Crespo-Leiro, Dimitrios Farmakis, Martine Gilard, Stephane Heymans, Arno W Hoes, Tiny Jaarsma, Ewa A Jankowska, Mitja Lainscak, Carolyn S P Lam, Alexander R Lyon, John J V McMurray, Alexandre Mebazaa, Richard Mindham, Claudio Muneretto, Massimo Francesco Piepoli, Susanna Price, Giuseppe M C Rosano, Frank Ruschitzka, Anne Kathrine Skibelund, ESC Scientific Document Group , 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: Developed by the Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC) With the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC, European Heart Journal, Volume 42, Issue 36, 21 September 2021, Pages 3599–3726, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368

Heidenreich PA, Bozkurt B, Aguilar D, Allen LA, Byun JJ, Colvin MM, Deswal A, Drazner MH, Dunlay SM, Evers LR, Fang JC, Fedson SE, Fonarow GC, Hayek SS, Hernandez AF, Khazanie P, Kittleson MM, Lee CS, Link MS, Milano CA, Nnacheta LC, Sandhu AT, Stevenson LW, Vardeny O, Vest AR, Yancy CW; ACC/AHA Joint Committee Members. 2022 AHA/ACC/HFSA Guideline for the Management of Heart Failure: A Report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2022 May 3;145(18):e895-e1032. doi: 10.1161/CIR.0000000000001063. Epub 2022 Apr 1. Erratum in: Circulation. 2022 May 3;145(18):e1033. doi: 10.1161/CIR.0000000000001073. Erratum in: Circulation. 2022 Sep 27;146(13):e185. doi: 10.1161/CIR.0000000000001097. Erratum in: Circulation. 2023 Apr 4;147(14):e674. doi: 10.1161/CIR.0000000000001142. PMID: 35363499.

Zile MR, Borlaug BA, Kramer CM, Baum SJ, Litwin SE, Menon V, Ou Y, Weerakkody GJ, Hurt KC, Kanu C, Murakami M, Packer M; SUMMIT Trial Study Group. Effects of Tirzepatide on the Clinical Trajectory of Patients With Heart Failure, Preserved Ejection Fraction, and Obesity. Circulation. 2025 Mar 11;151(10):656-668. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.124.072679. Epub 2024 Nov 18. PMID: 39556714; PMCID: PMC11893002.

Kosiborod MN, Abildstrøm SZ, Borlaug BA, Butler J, Rasmussen S, Davies M, Hovingh GK, Kitzman DW, Lindegaard ML, Møller DV, Shah SJ, Treppendahl MB, Verma S, Abhayaratna W, Ahmed FZ, Chopra V, Ezekowitz J, Fu M, Ito H, Lelonek M, Melenovsky V, Merkely B, Núñez J, Perna E, Schou M, Senni M, Sharma K, Van der Meer P, von Lewinski D, Wolf D, Petrie MC; STEP-HFpEF Trial Committees and Investigators. Semaglutide in Patients with Heart Failure with Preserved Ejection Fraction and Obesity. N Engl J Med. 2023 Sep 21;389(12):1069-1084. doi: 10.1056/NEJMoa2306963. Epub 2023 Aug 25. PMID: 37622681.

Autor:in

Stephan Hillig

Dipl.-Psych. Stephan Hillig

Stephan Hillig ist Diplom-Psychologe und Content-Manager. Er studierte Psychologie, Psychiatrie und Neurologie und arbeitete danach über zehn Jahre als Medizin-Journalist, Redakteur und Ressortleiter in verschiedenen Verlagen und für unterschiedliche Zeitschriften. Am liebsten schreibt er über Gesundheitsthemen, die zeigen, wie eng und kraftvoll Körper und Psyche miteinander verzahnt sind, sowie Texte, die Menschen dabei unterstützen, gesund zu bleiben oder schnell wieder zu werden.

)

Geprüft von

Dr. Benjamin Jaghutriz

Director R&D and Global Medical Affairs

Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie

)

)