)

Mentale Gesundheit & Nervensystem

Depression verstehen: Ursachen, Symptome, Formen und Wege zur Besserung

Dunkle Momente im Leben kennt fast jeder Mensch. Misserfolge, Trennungen, Verluste: Sie alle gehören zum Leben dazu. Wir lernen, mit diesen emotionalen Ausnahmezuständen umzugehen. Wohl wissend, dass es sich um eine vor...

Kurz und knapp

Depressionen gehören laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) zu den häufigsten Ursachen für krankheitsbedingte Einschränkungen weltweit. In Deutschland ist etwa jede achte Person im Laufe eines Jahres betroffen – Frauen häufiger als Männer.1,6

Die Erkrankung entwickelt sich meist schleichend. Viele merken erst spät, dass sie in einer depressiven Phase stecken. Zu den Hauptsymptomen gehören: anhaltende Niedergeschlagenheit, Interessenverlust, Schlafprobleme, Erschöpfung und negative Gedanken. Körperliche Beschwerden wie Schmerzen, Magenprobleme oder Antriebslosigkeit sind ebenfalls häufig.4

„Bin ich einfach nur traurig oder schon depressiv?“ – diese Frage stellen sich viele. Wichtig: Erst wenn Symptome länger als zwei Wochen andauern und Alltagsaktivitäten deutlich beeinträchtigen, spricht man von einer Depression.23,30 Eine frühzeitige Abklärung bei einer Ärztin oder einem Arzt bzw. einem Therapeuten oder einer Therapeutin kann helfen, einen längeren Leidensweg zu vermeiden.

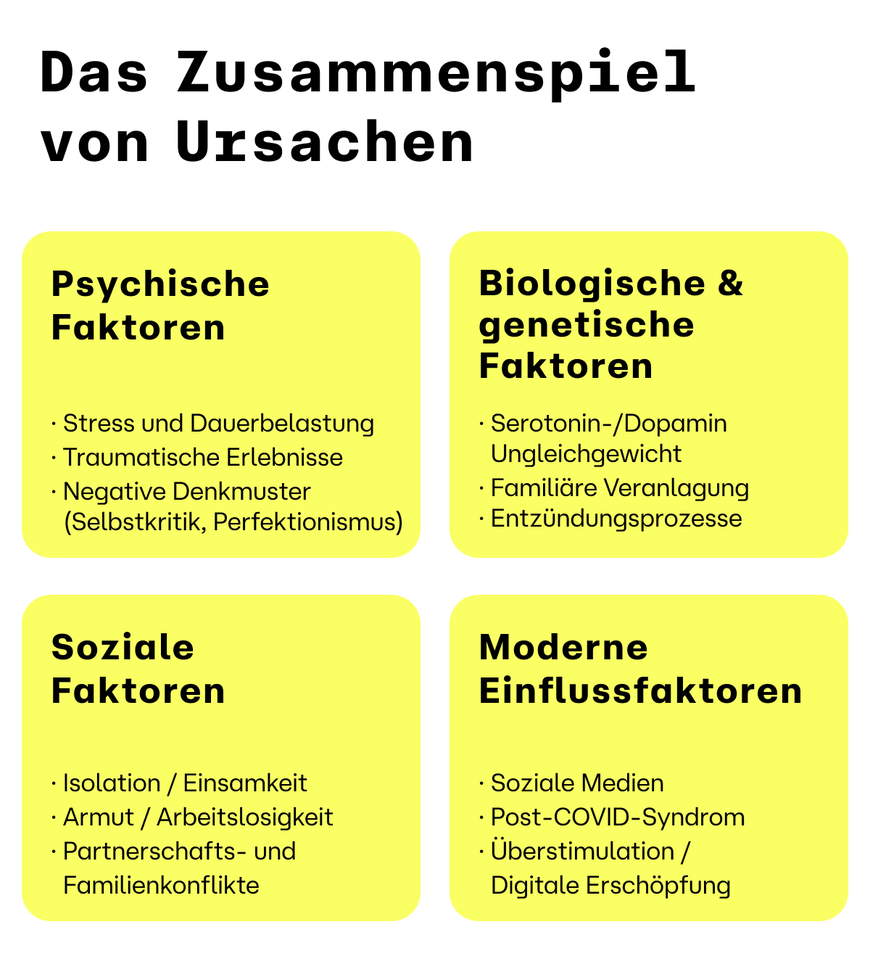

Was sind die Ursachen? Depressionen entstehen in den meisten Fällen durch das Zusammenspiel mehrerer Faktoren: psychischer Stress, belastende Lebensereignisse, familiäre Veranlagung, Stoffwechselstörungen, Einsamkeit oder soziale Unsicherheit. Auch digitale Überforderung und post-COVID-Symptome gelten heute als Risikofaktoren. 17,18,23

Depression ist keine „Einbildung“ oder Charakterschwäche, sondern eine ernstzunehmende Erkrankung mit klar messbaren biologischen und psychischen Veränderungen. Sie kann jede Altersgruppe betreffen – auch Kinder, Jugendliche und ältere Menschen. Männer zeigen oft andere Symptome als Frauen: mehr Reizbarkeit, Rückzug, Substanzmissbrauch oder Wut.7,23

Wie wird eine Depression behandelt? Je nach Ausprägung helfen psychotherapeutische Verfahren wie kognitive Verhaltenstherapie oder interpersonelle Therapie. Bei schwereren Verläufen können zudem Antidepressiva zum Einsatz kommen. Hierbei handelt es sich jedoch immer um eine Einzelfallentscheidung. Besonders bekannt sind die Wirkstoffgruppen SSRI, SNRI und NaSSA. Auch pflanzliche Mittel wie Johanniskraut oder digitale Gesundheitsanwendungen auf Rezept können unterstützend wirken.23

Wichtig: Depression ist behandelbar. Wer frühzeitig Hilfe sucht, hat gute Chancen auf Besserung. Die erste Anlaufstelle ist meist der Hausarzt, der dann an Fachärzte oder Psychotherapeutinnen überweist. Online-Programme und Apps können helfen, Wartezeiten zu überbrücken und erste Schritte in Richtung Besserung zu gehen.22

Wann sollte man zum Arzt? Wenn du dich über einen längeren Zeitraum in einem Zustand befindest, der von „gedrückter Stimmung, Interesselosigkeit und Antriebsminderung“ geprägt ist und der gegebenenfalls zusätzlich mit körperlichen Beschwerden ohne klare Ursache einhergeht.23 Auch bei Suizidgedanken gilt: sofort professionelle Hilfe holen (z. B. Krisenhilfe, Notruf, ärztlicher Bereitschaftsdienst).23

Depressionen: Häufiger als viele ahnen

Laut dem Gesundheitsatlas Deutschland der AOK sind hierzulande knapp 9,5 Millionen Menschen von einer ärztlich diagnostizierten Depression betroffen, was 12,5 % der deutschen Bevölkerung ab zehn Jahren entspricht.1

Frauen sind insgesamt häufiger betroffen als Männer.2 Bei den 60- bis 64-jährigen Frauen beträgt die Häufigkeit sogar über 23 %, während sie bei Männern in dieser Altersgruppe bei etwa 17 % liegt.3

Allerdings entwickeln Männer öfter untypische Symptome (mehr dazu im nächsten Abschnitt). Möglicherweise erkranken Männer also gar nicht seltener, sondern bei ihnen wird eine Depression seltener diagnostiziert beziehungsweise häufiger übersehen.4

Bei jüngeren Menschen im Alter von 10 bis 24 Jahren sowie bei älteren Erwachsenen über 65 Jahre zeigt sich hierzulande in jüngster Zeit ein Anstieg der Erkrankungszahlen, was unter anderem mit der zunehmenden Einsamkeit während und nach der Corona-Pandemie erklärt wird.5

Auch weltweit gehören Depressionen bereits heute zu den häufigsten Ursachen für krankheitsbedingte Beeinträchtigungen.6

Bis zum Jahr 2030, lautet die Prognose der Weltgesundheitsorganisation (WHO), werden Depressionen sogar die häufigste Krankheitsursache sein – noch vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen.29

Symptome: Eine Krankheit mit vielen Gesichtern

Depressionen können von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich verlaufen: Von leichten Episoden mit vorwiegend gedrückter Stimmung bis hin zu schweren Verläufen, die den Alltag stark einschränken. Während einer depressiven Episode erlebt die betroffene Person insgesamt eine (deutlich) gedrückte Stimmung. Viele Betroffene verlieren die Freude und das Interesse an jeglichen Aktivitäten (z. B. Arbeit, Hobbys, soziale Kontakte). Ein verminderter Antrieb oder eine gesteigerte Ermüdbarkeit prägen den Tag. Zudem unterscheidet sich eine depressive Stimmung deutlich von normalen Stimmungsschwankungen: Sie dauert den größten Teil des Tages, macht sich (fast) jeden Tag bemerkbar.

Diese drei Symptome gelten als sogenannte Hauptsymptome:23

Depressive Stimmung, in einem für die Betroffenen deutlich ungewöhnlichen Ausmaß, die meiste Zeit des Tages, fast jeden Tag, im Wesentlichen unbeeinflusst von den Umständen

Interessen- oder Freudlosigkeit an Aktivitäten, die normalerweise angenehm sind

Verminderter Antrieb oder gesteigerte Ermüdbarkeit

Darüber hinaus können in einer depressiven Episode auch folgende Zusatzsymptome auftreten:23

Konzentrationsschwäche

übermäßige Schuldgefühle

geringes Selbstwertgefühl

Schlafstörungen

Veränderungen des Appetits oder des Gewichts

Hoffnungslosigkeit in Bezug auf die Zukunft

Gedanken an Sterben oder Selbstmord

Depressionen können in allen Lebensbereichen zu Schwierigkeiten führen. Eine depressive Episode kann darüber hinaus als leicht, mittelschwer oder schwer eingestuft werden. Basierend auf der nationalen Versorgungsleitlinie für Depressionen werden hierfür Anzahl und Dauer der Haupt- und Zusatzsymptome entsprechend ausgewertet.

Schweregrade einer depressiven Episode

Leichte Depression: Auftreten von zwei Hauptsymptomen und 1–2 zusätzlichen Symptomen über mindestens zwei Wochen

Mittelgradige Depression: Auftreten von zwei Hauptsymptomen und 3–4 zusätzlichen Symptomen über mindestens zwei Wochen

Schwere Depression: Auftreten aller drei Hauptsymptome und fünf oder mehr zusätzlichen Symptomen über mindestens zwei Wochen, zusätzliche Unterscheidung zwischen „ohne psychotische Symptome“ oder „mit psychotischen Symptomen“

Eine depressive Episode kann einmalig auftreten. Erlebt eine Person mindestens zwei depressive Episoden, sprechen Fachleute von einer „rezidivierenden Depression“.23

Wechseln sich depressive Episoden mit Phasen manischer Symptome ab, kann es sich um eine bipolare Störung handeln.

Typische manische Symptome sind:23

Euphorie

Reizbarkeit

erhöhte Aktivität

erhöhte Redseligkeit

rasende Gedanken

erhöhtes Selbstwertgefühl

vermindertes Schlafbedürfnis

Ablenkbarkeit

impulsives, rücksichtsloses Verhalten

Weitere Formen einer Depression

Dysthymie: Dabei handelt es sich um eine chronische Form der depressiven Verstimmung. Die Symptome sind weniger stark ausgeprägt als bei einer depressiven Episode, halten aber über einen sehr langen Zeitraum an, mindestens zwei Jahre.1

Saisonal-affektive Störung (SAD): Diese Form wird auch als „Winterdepression“ bezeichnet. Sie tritt wiederkehrend in den dunklen Herbst- und Wintermonaten auf und bessert sich im Frühling.

Postpartale Depression: Eine depressive Episode, die in den ersten Wochen oder Monaten nach der Geburt eines Kindes bei Müttern auftritt.1

Geschlechtsunterschiede: Männer leiden anders

Erleben Männer eine depressive Episode, äußert sie sich bei ihnen oft anders als bei Frauen. Was sich wiederum negativ auf eine mögliche rechtzeitige Diagnose auswirken kann. Bei Männern wird demnach deutlich weniger oft eine Depression diagnostiziert als bei Frauen.7 Diese Geschlechtsunterschiede sind mittlerweile wissenschaftlich belegt und werden auch bei der Diagnose und Behandlung (mehr dazu im nächsten Abschnitt) berücksichtigt.7

Tabelle: Atypische Depression bei Männern

| Männertypische Merkmale | Klassische Symptome |

|---|---|

| Reizbarkeit, Aggressivität | Traurigkeit, Grübeln |

| Rückzug ins Schweigen, Zynismus | Rededrang, Hilfesuche |

| Alkohol- und Drogenkonsum | Schlaf- und Appetitveränderung |

| Risikoverhalten, Wutausbrüche | Schuldgefühle, Wertlosigkeit |

| Körperliche Symptome (Schmerzen etc.) | Energiemangel, Hoffnungslosigkeit |

Ursachen: Den einen Auslöser gibt es nicht

Während viele körperliche Erkrankungen durch bestimmte Krankheitserreger (Bakterien, Viren, Pilze) ausgelöst werden, entstehen Depressionen nicht durch eine einzelne Ursache, sondern durch das Zusammenwirken verschiedener Faktoren.8

Diese können sich wechselseitig verstärken, treten aber nicht immer alle bei allen Betroffenen auf. Folgende Faktoren können zum Ausbruch einer Depression beitragen.

Psychische Faktoren

Stress und belastende Ereignisse: Lang anhaltender Stress, etwa aufgrund von Arbeitsplatzverlust, finanziellen Sorgen oder familiären Konflikten, erhöht das Risiko für depressive Symptome deutlich.

Traumata und Verlusterfahrungen: Erlebte Traumata (z. B. Missbrauch, Kriegserlebnisse) oder der Tod nahestehender Personen können tiefgreifende emotionale Verletzungen hinterlassen, die sich in langanhaltenden depressiven Zuständen äußern können.

Persönlichkeitsmerkmale: Bestimmte Persönlichkeitszüge wie übersteigerter Perfektionismus oder eine hohe Selbstkritik machen anfälliger für depressive Verstimmungen.9

Biologische und genetische Faktoren:

Neurotransmitter-Ungleichgewichte: Neurotransmitter sind körpereigene Botenstoffe, welche die Signalübertragung zwischen den Nervenzellen (Neuronen) steuern. Neurotransmitter-Ungleichgewichte können die Stimmung, den Schlaf und den Antrieb ungünstig beeinflussen. Eine verringerte Serotonin-Konzentration beispielsweise wird mit depressiven Symptomen in Verbindung gebracht. Das „Glückshormon“ Serotonin agiert übrigens direkt in doppelter Mission im Körper, einmal als schnell wirkender Neurotransmitter im Gehirn und einmal als langsamer wirkendes Hormon im Blut.

Genetische Prädisposition: Es gibt nicht das eine Gen, das Depressionen verursacht oder begünstigt. Vielmehr fand eine große aktuelle Studie insgesamt 697 Stellen im Erbgut, die mit Depressionen in Verbindung stehen könnten. Sehr viele Gene tragen also jeweils nur einen kleinen Teil zum Risiko bei. Die betroffenen Gene wirken vor allem in Gehirnbereichen, die mit Gefühlen, Motivation und Stressverarbeitung zu tun haben und beeinflussen, wie Nervenzellen miteinander kommunizieren. Daraus könnten sich neue Behandlungsansätze ergeben.10

Entzündungsprozesse: Neuere Forschung deutet zudem darauf hin, dass erhöhte Entzündungsmarker im Blut (z. B. CRP, Zytokine) bei vielen Betroffenen vorkommen und depressive Symptome begünstigen können.11,12,13

Soziale Faktoren

Isolation und Einsamkeit: Ein Mangel an sozialen Kontakten führt oft zu einem Gefühl von Ausgeschlossenheit und Wertlosigkeit. Langfristige Einsamkeit erhöht die Wahrscheinlich, dass im weiteren Verlauf eine Depression entsteht.14

Sozioökonomischer Status: Armut, Arbeitslosigkeit und ein niedriger Bildungsgrad sind mit einem erhöhten Depressionsrisiko verbunden.15,16

Familien- und Beziehungsprobleme: Konflikte in Partnerschaften oder mit Familienmitgliedern können zu andauerndem emotionalem Druck führen. Fehlende Unterstützung innerhalb des sozialen Netzwerks kann depressive Zustände verschlimmern.

Moderne Einflussfaktoren

Soziale Medien: Die Nutzung von Sozialen Medien kann je nach Dauer und Intensität der Nutzung depressive Symptome verstärken.17

Post-COVID-Syndrom: Viele COVID-19-Überlebende berichten auch Monate nach der Infektion über anhaltende Erschöpfung, Konzentrationsstörungen und depressive Verstimmungen. Die genauen Mechanismen sind wissenschaftlich aber noch nicht abschließend geklärt.18

Sich Hilfe suchen: Wann solltest du zum Arzt?

Depressive Symptome wie anhaltende Niedergeschlagenheit, Interessenverlust, Appetitlosigkeit Schlafstörungen oder unerklärliche Müdigkeit solltest du nicht länger als zwei Wochen ignorieren. Wenn du merkst, dass deine Beschwerden deine Lebensqualität erheblich beeinträchtigen und du deinen Alltag nicht mehr bewältigen kannst, z. B., weil du kaum noch Freude an Aktivitäten hast oder du dich ständig erschöpft fühlst, solltest du auf jeden Fall so schnell wie möglich ärztlichen Rat einholen.

Ein seelischer Notfall

Solltest du Gedanken haben, dir etwas anzutun oder dir das Leben zu nehmen, wende dich bitte sofort an einen Notarzt (112), die Telefonseelsorge (116 123) oder eine psychiatrische Klinik in deiner Nähe.

Hinweis für Angehörige

Wenn du wahrnimmst, dass sich z. B. die Stimmung und das Verhalten deiner Partnerin, deines besten Freundes oder eines nahen Verwandten deutlich verschlechtert haben, versuche, die betroffene Person in einem ruhigen Moment darauf anzusprechen. Bring zum Ausdruck, dass du dir Sorgen machst und biete deine Hilfe an, z. B., dass du sie zu einer Ärztin oder einem Arzt begleiten kannst.

Quick-Check: Teste dein Wohlbefinden28

Lass einmal die letzten 14 Tage Revue passieren und kreuze an, wie häufig die folgenden Aussagen in dieser Zeit auf dich zutrafen. Dabei gilt:

0 Punkte = nie

1 Punkt = selten

2 Punkte = gelegentlich

3 Punkte = oft

4 Punkte = meistens

5 Punkte = immer

| Aussage | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| Ich fühlte mich fröhlich und guter Stimmung. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

| Ich fühlte mich ruhig und entspannt. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

| Ich fühlte mich aktiv und vital. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

| Ich fühlte mich beim Aufwachen frisch und erholt. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

| Mein tägliches Leben war interessant und erfüllend. | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ | ☐ |

Auswertung:

Zähle nun alle deine Punkte zusammen. Du kannst höchstens 25 Punkte erreichen. Danach multiplizierst du deine Gesamtpunktzahl mit 4 und ermittelst so deinen Score. Dieser wird zwischen 0 und 100 liegen.

Liegt dein Score zwischen 100 und 70, hast du ein gutes Wohlbefinden und dein Risiko, eine Depression zu entwickeln, ist im Moment niedrig.

Liegt dein Score zwischen 69 und 51, hast du ein leicht eingeschränktes Wohlbefinden und ein Risiko, eine depressive Episode zu erleben, ist leicht erhöht. Versuche mehr auf deine mentale Gesundheit zu achten.

Liegt dein Score bei 50 oder darunter, hast du ein vermindertes Wohlbefinden und es könnte sein, dass es sich bereits um eine depressive Episode handelt. Wende dich unbedingt an deine Ärztin oder deinen Arzt.

Hinweis: Dieser Check dient der Selbsteinschätzung und ersetzt keine ärztliche Diagnose. Wenn du dir unsicher bist oder dein Score bei 50 oder darunter liegt, sprich bitte mit einer Ärztin oder einem Arzt.

Welcher Arzt ist der richtige?

Zunächst kann deine Hausärztin oder dein Hausarzt eine erste Einschätzung vornehmen und bei Bedarf einige Bluttests durchführen, um körperliche Ursachen auszuschließen. Für eine weitergehende Diagnostik und Therapieplanung überweist sie oder er dich vermutlich an einen Facharzt oder eine Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie oder an eine psychologische Psychotherapeutin bzw. einen psychologischen Psychotherapeuten.

Du fragst dich vielleicht, wo die Unterschiede zwischen diesen beiden Möglichkeiten liegen. Der wichtigste: Eine Fachärztin oder ein Facharzt hat Humanmedizin studiert und eine Facharztausbildung Psychiatrie und Psychotherapie absolviert. Eine psychologische Psychotherapeutin oder ein psychologischer Psychotherapeut hat zunächst Psychologie studiert und danach eine mehrjährige Psychotherapieausbildung (Approbation) absolviert. Alle weiteren Unterschiede findest du in der Tabelle.

Tabelle: Facharzt oder Psychotherapeut: Wer macht was?

| Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie | Psychologischer Psychotherapeut | |

|---|---|---|

| Berufsausbildung | Medizinstudium + Facharztausbildung in Psychiatrie & Psychotherapie | Psychologiestudium + 3–5 Jahre Psychotherapieausbildung (Approbation) |

| Titel | Dr. med. / Facharzt | M. Sc. Psychologie + Approbation |

| Schwerpunkt | Biologische Ursachen (Gehirn, Hormone, Medikamente) | Psychologische Ursachen, Verhaltens- und Beziehungsmuster |

| Leistungen | Diagnose, Verordnung von Medikamenten, ggf. Psychotherapie | Psychotherapie, keine medikamentöse Behandlung |

| Zugangsweg | Überweisung durch Hausarzt oder direkt über Terminservicestelle | Direkt (ohne Überweisung) |

Diagnose: Wie wird eine Depression festgestellt?

Eine Depression oder depressive Episode wird nicht durch einen Bluttest oder Hirnscan festgestellt. Die Diagnose erfolgt stattdessen durch ein ausführliches Gespräch (Anamnese). Die Fachärztin oder der Psychotherapeut wird dir gezielte Fragen zu deinen Symptomen, deiner Lebenssituation, deiner Krankengeschichte und familiären Vorbelastungen stellen. Zusätzlich kommen oft standardisierte Fragebögen zum Einsatz, z.B. der Patient Health Questionnaire (PHQ-9) oder das Beck-Depression-Inventar (BDI-II), um den Schweregrad der Depression einzuschätzen.23 Zudem ist eine körperliche Untersuchung wichtig, um andere Krankheiten als Ursache auszuschließen.

Hinweis: Eine Selbstdiagnose über das Internet kann eine professionelle Untersuchung nicht ersetzen. Nutze solche Informationen als Orientierung, aber überlasse die endgültige Diagnose immer einer Fachperson.

Abgrenzung zu anderen Erkrankungen

Eine sorgfältige Diagnostik ist auch deshalb wichtig, weil die Symptome einer Depression denen anderer psychischer Störungen ähneln können. Eine wichtige Abgrenzung muss beispielsweise zur bipolaren Störung erfolgen, bei der auch manische Phasen auftreten (mehr dazu in diesem Abschnitt). Auch Symptome von ADHS bei Erwachsenen (Konzentrationsprobleme, innere Unruhe) oder Angststörungen können sich mit denen einer Depression überschneiden.

Digitale Helfer: Können Apps und Smartwatches unterstützen?

Die Digitalisierung bietet neue Möglichkeiten. Daten von Smartphones oder Wearables (z. B. Aktivitätstracker, Schlafmuster, Kommunikationsverhalten) könnten zukünftig dabei helfen, depressive Phasen früher zu erkennen. Sie können Verhaltensänderungen aufzeigen, welche die Betroffenen selbst vielleicht noch nicht bewusst wahrnehmen. Diese Technologien ersetzen keine Diagnose, können aber wertvolle Zusatzinformationen für dich, deine Ärztin oder deinen Therapeuten liefern.19

DiGA: Wartezeiten überbrücken

Laut einer im Juli 2025 veröffentlichten Datenanalyse des Healthtech-Unternehmens Doctolib warten gesetzlich versicherte Patientinnen und Patienten hierzulande bis zu 153 Tage, bevor sie Zugang zu einer Psychotherapie bekommen. Zudem gebe es sowohl beim Versorgungsgrad (Wie viele Menschen werden im Schnitt von einer Psychotherapeutin oder einem Psychotherapeuten betreut?) als auch bei den Wartezeiten große regionale Unterschiede, die für die Betroffenen ebenfalls eine Herausforderung seien20. Lange Wartezeiten können jedoch zu einer Verschlechterung des Krankheitsverlaufs führen. Dann können Digitale Gesundheitsanwendungen (DiGA) eine wichtige Brücke sein, um depressive Symptome zu lindern und Wartezeiten für sich zu nutzen.

Seit 2020 können zugelassene DiGA vom Arzt auf Rezept verschrieben werden. Die App Deprexis ist dabei die am häufigsten verordnete Anwendung zur Unterstützung bei leichten bis mittelgradigen Depressionen21. Weitere Beispiele sind MindDoc und HelloBetter Depression, oder auch das in mehreren Sprachen verfügbare iFightDepression Tool der EAAD / Deutschen Depressionshilfe.

DiGA müssen im BfArM-Verzeichnis gelistet sein. Dann übernimmt in der Regel die gesetzliche Krankenversicherung die Kosten. Bevor DiGA-Anbieter in das BfArM-Verzeichnis aufgenommen werden, müssen sie die Wirksamkeit ihrer Programme nachweisen. Verschiedene Studien dieser Art weisen darauf hin, dass digitale Hilfsangebote depressive Symptome verringern können22,23,24. DiGA sind jedoch kein Ersatz für professionelle psychotherapeutische Behandlung, sondern eine unterstützende Maßnahme.

Behandlung: Vielfältige Wege zur Besserung

Depressionen sind gut behandelbar. Die moderne Therapie basiert auf mehreren Säulen, die oft kombiniert werden, um den besten Erfolg zu erzielen. Ziel ist es nicht nur, die Symptome zu lindern, sondern auch Rückfälle zu verhindern.25

Psychotherapie – das Gespräch als Weg

Die Psychotherapie ist eine zentrale Säule der Behandlung, insbesondere bei leichten bis mittelgradigen Depressionen. Bei schweren Depressionen wird sie meist mit Medikamenten kombiniert (mehr dazu weiter unten). Eine Psychotherapie kann dir helfen, die Ursachen deiner Erkrankung zu verstehen, negative Denk- und Verhaltensmuster zu verändern und neue Bewältigungsstrategien zu erlernen. Diese beiden Verfahren werden derzeit von den gesetzlichen Krankenkassen bezahlt.

Kognitive Verhaltenstherapie (KVT): Die KVT ist eines der am besten untersuchten und wirksamsten Verfahren. Sie geht davon aus, dass unsere Gedanken, Gefühle und Verhaltensweisen eng miteinander verknüpft sind. In der Therapie lernst du, typisch depressive Denkmuster (z.B. „Ich bin an allem schuld“, „Es wird nie besser“) zu erkennen und durch realistischere, hilfreichere Gedanken zu ersetzen. Außerdem werden konkrete Verhaltensänderungen angeregt, wie der schrittweise Wiederaufbau positiver Aktivitäten.

Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie: Dieses Verfahren basiert auf der Annahme, dass unbewusste, oft in der Kindheit verwurzelte Konflikte die aktuelle Depression verursachen oder aufrechterhalten. Im Gespräch mit dem Therapeuten versuchst du, diese verborgenen Konflikte aufzudecken, zu verstehen und zu bearbeiten, um eine nachhaltige Besserung zu erzielen.

Eine typische psychotherapeutische Sitzung dauert ca. 50 Minuten. In der Regel sind zu Beginn 12–20 Sitzungen notwendig, oft ergänzt durch Hausaufgaben und Übungen. Eine Kombination aus Medikation (siehe unten) und Psychotherapie zeigt bei depressiven Episoden oft die besten Erfolge, da sie sowohl biologische als auch psychologische Ebenen adressiert. Bewegungstherapie, Lichttherapie oder Ergotherapie können bei Bedarf hinzukommen.

Gut zu wissen: So findest du einen Therapieplatz

Die Suche nach einem Therapieplatz kann eine Herausforderung sein. Eine gute Anlaufstelle sind die Terminservicestellen der Kassenärztlichen Vereinigungen (erreichbar unter der Telefonnummer 116 117), die Psychotherapeutenkammern der Bundesländer oder Online-Portale. Deine Hausärztin oder dein Hausarzt kann dir ebenfalls bei der Suche helfen.

Medikamentöse Behandlung: Antidepressiva

Vor allem bei schweren Depressionen ist die Behandlung mit Antidepressiva eine wichtige und oft notwendige Maßnahme. Sie wirken auf relevante Botenstoffe im Gehirn ein und helfen, das Ungleichgewicht dieser sogenannten Neurotransmitter zu korrigieren.

Genutzt werden hierfür beispielsweise Selektive Serotonin-Wiederaufnahmehemmer (SSRI) und Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahmehemmer (SNRI). Sie sorgen dafür, dass die Botenstoffe Serotonin und/oder Noradrenalin länger zwischen den Nervenzellen verfügbar sind, was die Signalübertragung verbessert.

Wichtig: Antidepressiva wirken nicht sofort. Eine stimmungsaufhellende Wirkung tritt meist erst nach 3 – 6 Wochen ein.23

Noch wichtiger: Antidepressiva machen nicht abhängig im Sinne einer Sucht und verändern nicht die Persönlichkeit. Abhängig vom jeweiligen Präparat können jedoch, besonders zu Beginn der Behandlung, Nebenwirkungen auftreten (z.B. Übelkeit, innere Unruhe, Schlafstörungen, sexuelle Funktionsstörungen). Die Medikamente sollten niemals abrupt abgesetzt, sondern immer in Absprache mit einer Ärztin oder einem Arzt langsam ausgeschlichen werden.

Bewährte und neue Wirkstoffe

Fluoxetin, Sertralin oder Escitalopram gehören zu den am häufigsten eingesetzten Wirkstoffen. Bei fehlender Besserung nach mehreren Wochen sprechen Fachleute von einer Therapieresistenz. Dann kann eine Umstellung auf einen anderen Wirkstoff oder eine medikamentöse Kombinationstherapie sinnvoll sein. Aktuelle Studien untersuchen zudem neuartige Substanzen wie Ketamin-Infusionen und konzentrieren sich auf neue Wirkmechanismen, z. B. den körpereigenen Neurotransmitter Glutamat, um auch therapieresistenten Patienten helfen zu können.26,27

Die nachfolgende Tabelle gibt dir einen Überblick zu verschiedenen antidepressiven Wirkstoffen:

Tabelle: Überblick Antidepressiva

| Wirkstoffgruppe | Wirkmechanismus (mögliche Folgen) | Beispiele | Mögliche Nebenwirkungen (eventuelle Einnahmehinweise) |

|---|---|---|---|

| SSRI (Selektive Serotonin-Wiederaufnahme-hemmer) | Hemmen die Wiederaufnahme von Serotonin zwischen den Nervenzellen und erhöhen dadurch die Serotoninkonzentration. | Fluoxetin, Sertralin, Citalopram | Übelkeit, Kopfschmerzen, Schlaflosigkeit, sexuelle Dysfunktion |

| SNRI (Serotonin-Noradrenalin-Wiederaufnahme-hemmer) | Hemmen die Wiederaufnahme von Serotonin und Noradrenalin, so können sich Stimmung und Antrieb verbessern. | Venlafaxin, Duloxetin, Desvenlafaxin | Schwitzen, Schwindel, Herzrasen, Mundtrockenheit |

| NaSSA (Noradrenerge und spezifisch serotonerge Antidepressiva) | Erhöhen die Noradrenalin- und Serotoninfreisetzung durch Blockade bestimmter Rezeptoren, so können sich Schlaf und Appetit verbessern. | Mirtazapin, Mianserin | Sedierung, Gewichtszunahme, Schläfrigkeit |

| MAO-Hemmer (Monoaminoxidase-Inhibitoren) | MAO ist ein Enzym, das für den Abbau von Neurotransmittern wie Serotonin zuständig ist. Dieser Prozess wird von MAO-Hemmern blockiert. Die Neurotransmitter-Konzentration erhöht sich und die antidepressive Wirkung setzt ein. | Tranylcypromin, Moclobemid, Selegilin, Rasagilin | Bei der Anwendung von MAO-Hemmern ist es wichtig, eine Tyramin-arme Ernährung einzuhalten, da Tyramin, ein Stoff, der in bestimmten Lebensmitteln vorkommt, nicht richtig abgebaut werden kann und zu Blutdruckanstieg führen kann. |

Hinweis: Die Entscheidung für oder gegen eine medikamentöse Behandlung solltest du immer gemeinsam mit deiner behandelnden Ärztin oder deinem Arzt treffen. Lass dich umfassend über Wirkung, Nebenwirkungen und Behandlungsdauer aufklären.

Pflanzliche Alternativen: Was ist von Johanniskraut zu halten?

Hochkonzentrierte Johanniskraut-Trockenextrakte (lat. Hypericum perforatum) sind als pflanzliches Arzneimittel zur Behandlung von leichten depressiven Episoden zugelassen. Ihre Wirksamkeit ist belegt.28

Wichtig ist jedoch, dass Johanniskraut Wechselwirkungen mit vielen anderen Medikamenten (z. B. der Anti-Baby-Pille oder Blutgerinnungshemmern) eingehen kann. Zudem sind Produkte aus der Drogerie oft zu niedrig dosiert. Die Einnahme pflanzlicher Alternativen sollte daher nur nach Rücksprache mit einer Arztpraxis oder einer Apotheke erfolgen.

Wann ist ein Klinikaufenthalt notwendig?

Das hängt davon ab, in welcher persönlichen Situation sich die Person befindet, die gerade eine depressive Episode durchmacht. Entscheidend ist hier immer die Einschätzung der behandelnden Ärztin oder des behandelnden Arztes. Die folgenden Umstände könnten aber mitunter Hinweise auf die Notwendigkeit eines stationären Aufenthalts in einer psychiatrischen oder psychosomatischen Klinik sein:

Es handelt sich um eine schwere depressive Episode.

Die betroffene Person denkt darüber nach, sich das Leben zu nehmen (akute Suizidgefahr)

Die ambulante Psychotherapie und antidepressive Medikamente reichen nicht aus.

Die betroffene Person braucht einen geschützten Rahmen, in dem sie intensiv und mit verschiedenen Therapieverfahren (u. a. Einzel-, Gruppen, Ergo-, Kunst- und Bewegungstherapie) behandelt werden kann.

Vorbeugung: Die eigene Psyche stärken

Kann man einer Depression vorbeugen? Eine Garantie gibt es nicht, aber du kannst eine Menge tun, um deine psychische Widerstandsfähigkeit, die sogenannte Resilienz, zu stärken und das Risiko einer Erkrankung zu senken.

Was ist Resilienz?

Unter Resilienz verstehen Psychologinnen und Psychologen die Fähigkeit, Krisen, Stress und Schicksalsschläge zu bewältigen und gestärkt daraus hervorzugehen. Resiliente Menschen sind nicht immun gegen Stress, aber sie verfügen über wirksame Strategien, um damit umzugehen. Diese Fähigkeit ist nicht angeboren, aber kann trainiert werden. Hier ein paar praktische Tipps, die dir dabei helfen können, deine psychische Widerstandsfähigkeit zu stärken:

Bewegung und Sport: Regelmäßige körperliche Aktivität ist eines der wirksamsten Mittel zur Stimmungsaufhellung und Stressreduktion. Schon ein täglicher Spaziergang kann einen Unterschied machen.

Soziale Kontakte pflegen: Ein stabiles Netz aus Familie und Freunden ist ein wichtiger Schutzfaktor. Investiere Zeit in Beziehungen, die dir guttun.

Achtsamkeit und Entspannung: Techniken wie Meditation, Yoga oder Progressive Muskelentspannung helfen, Stress abzubauen und den Fokus auf den gegenwärtigen Moment zu lenken.

Gesunder Schlaf: Achte auf eine regelmäßige Schlafroutine. Ausreichender und erholsamer Schlaf ist für die psychische Regeneration unerlässlich.

Struktur im Alltag: Ein fester Tagesablauf mit regelmäßigen Mahlzeiten und Aktivitäten gibt Halt und Sicherheit, besonders in schwierigen Phasen.

Problemlösefähigkeiten trainieren: Lerne, Probleme aktiv anzugehen, statt sie zu vermeiden. Zerlege große Probleme in kleine, machbare Schritte.

Hilfe annehmen: Zu erkennen, wann man Unterstützung braucht, und diese auch aktiv einzufordern, ist ein Zeichen von Stärke.

Fazit und Ausblick:

Eine Depression (depressive Episode) ist eine komplexe, aber meist behandelbare Erkrankung. Sie ist kein persönliches Versagen, sondern das Ergebnis eines Zusammenspiels vieler Faktoren. Die Symptome sind vielfältig und gehen weit über „normale“ Traurigkeit hinaus.

Der wichtigste Schritt ist, die Anzeichen zu erkennen und professionelle Hilfe zu suchen. Mit einer Kombination aus Psychotherapie, eventuell Medikamenten und unterstützenden Maßnahmen zur Stärkung der eigenen Resilienz besteht begründete Hoffnung auf Besserung. Eine entsprechende Behandlung benötigt Zeit und Geduld, aber du musst diesen Weg nicht alleine gehen.

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Depressionen

Traurigkeit ist eine normale, meist vorübergehende Reaktion auf ein konkretes negatives Ereignis. Eine Depression ist eine anhaltende psychische Erkrankung (mindestens 2 Wochen), die nicht nur die Stimmung, sondern auch den Antrieb, das Denken und den Körper betrifft und die Lebensführung massiv einschränkt, oft auch ohne klaren äußeren Anlass.

Depressive Hauptsymptome sind anhaltende Niedergeschlagenheit, Interessenverlust und Antriebslosigkeit. Hinzu kommen Schlafstörungen, Konzentrationsprobleme, Gefühle von Wertlosigkeit und gelegentlich Suizidgedanken. Halten diese Symptome länger als 2 Wochen an, sollte unbedingt eine Ärztin oder ein Arzt aufgesucht werden.

Belastende Lebensereignisse wie Trauer, Arbeitsplatzverlust oder Beziehungsprobleme zählen zu den psychischen Auslösern. Biologische Faktoren und genetische Veranlagung sowie soziale Isolation (Einsamkeit) können ebenfalls eine Rolle spielen.

Achte auf anhaltende Veränderungen im Verhalten: sozialer Rückzug, Interessenverlust, ständige Müdigkeit, Reizbarkeit, Klagen über Hoffnungslosigkeit oder körperliche Beschwerden ohne Befund. Sprich deine Sorgen behutsam an und ermutige die Person, professionelle Hilfe in Anspruch zu nehmen. Biete deine Unterstützung an, ohne dich selbst zu überfordern.

Nein, Antidepressiva machen nicht süchtig wie beispielsweise Alkohol oder Drogen. Sie führen nicht zu einem Rauschgefühl oder dem Zwang, die Dosis zu steigern. Beim Absetzen können jedoch bei einigen Präparaten Absetzsymptome auftreten (z. B. Schwindel, Unruhe), weshalb sie immer langsam und unter ärztlicher Aufsicht ausgeschlichen werden müssen.

Die Dauer ist sehr individuell. Eine einzelne depressive Episode kann unbehandelt Monate bis Jahre andauern. Mit der richtigen Behandlung verkürzt sich die Dauer meist auf wenige Wochen oder Monate. Viele Betroffene erleben im Laufe ihres Lebens mehrere Episoden (rezidivierende Depression). Eine konsequente Behandlung und Rückfallprophylaxe sind daher entscheidend.

Sprich mit einer Person deines Vertrauens über deine Gefühle. Versuche, eine kleine, feste Tagesstruktur beizubehalten (z.B. zur gleichen Zeit aufstehen, eine kleine Runde spazieren gehen). Suche dir professionelle Hilfe: Deine Hausärztin oder dein Hausarzt ist eine gute erste Anlaufstelle. Bei akuten Suizidgedanken wähle sofort den Notruf (112) oder kontaktiere die Telefonseelsorge (0800 111 0 111).

Wissenschaftliches Institut der AOK. Gesundheitsatlas Deutschland 2024: Depressionen. WIdO, 2024.

Wissenschaftliches Institut der AOK. Pressemitteilung: Prävalenz und Geschlechterunterschiede bei Depressionen.

07.10.2024.

Wissenschaftliches Institut der AOK. Pressemitteilung: Prävalenz und Geschlechterunterschiede bei Depressionen.

07.10.2024.

Martin LA, Neighbors HW, Griffith DM. The experience of symptoms of depression in men vs women: analysis of the National Comorbidity Survey Replication. JAMA Psychiatry. 2013 Oct;70(10):1100-6. doi:

10.1001/jamapsychiatry.2013.1985

Wissenschaftliches Institut der AOK. Gesundheitsatlas Deutschland 2024: Depressionen. WIdO, 2024.

Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates. Geneva: World Health Organization; 2017. Licence: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

Swetlitz N. Depression's Problem With Men. AMA J Ethics. 2021 Jul 1;23(7):E586-589. doi: 10.1001/amajethics.2021.586. PMID: 34351273.

Sjöholm L, Lavebratt C, Forsell Y. A multifactorial developmental model for the etiology of major depression in a population-based sample. J Affect Disord. 2009 Feb;113(1-2):66-76. doi: 10.1016/j.jad.2008.04.028

Smith MM, Sherry SB, Chen S, Saklofske DH, Mushquash C, Flett GL, Hewitt PL. The perniciousness of perfectionism: A meta-analytic review of the perfectionism-suicide relationship. J Pers. 2018 Jun;86(3):522-542. doi: 10.1111/jopy.12333

nMajor Depressive Disorder Working Group of the Psychiatric Genomics Consortium. Trans-ancestry genome-wide study of depression identifies 697 associations implicating cell types and pharmacotherapies. Cell. 2025 Feb 6;188(3):640-652.e9. doi: 10.1016/j.cell.2024, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11829167/pdf/nihms-2048064.pdf

Shi R, Gwee X, Chua DQ, Tan CT, Yap KB, Larbi A, Lu Y, Ng TP. Inflammatory markers and incident depression: Evidence in a population-based prospective study. Psychoneuroendocrinology. 2022 Aug;142:105806. doi: 10.1016/j.psyneuen.2022.105806

Osimo EF, Pillinger T, Rodriguez IM, Khandaker GM, Pariante CM, Howes OD. Inflammatory markers in depression: A meta-analysis of mean differences and variability in 5,166 patients and 5,083 controls. Brain Behav Immun. 2020 Jul;87:901-909. doi: 10.1016/j.bbi.2020.02.010

Mac Giollabhui N, Ng TH, Ellman LM, Alloy LB. The longitudinal associations of inflammatory biomarkers and depression revisited: systematic review, meta-analysis, and meta-regression. Mol Psychiatry. 2021 Jul;26(7):3302-3314. doi: 10.1038/s41380-020-00867-4

Sbarra DA, Ramadan FA, Choi KW, Treur JL, Levey DF, Wootton RE, Stein MB, Gelernter J, Klimentidis YC. Loneliness and depression: bidirectional mendelian randomization analyses using data from three large genome-wide association studies. Mol Psychiatry. 2023 Nov;28(11):4594-4601. doi: 10.1038/s41380-023-02259-w

Lorant V, Deliège D, Eaton W, Robert A, Philippot P, Ansseau M. Socioeconomic inequalities in depression: a meta-analysis. Am J Epidemiol. 2003 Jan 15;157(2):98-112. doi: 10.1093/aje/kwf182

Wang Y, Liu M, Yang F, Chen H, Wang Y, Liu J. The associations of socioeconomic status, social activities, and loneliness with depressive symptoms in adults aged 50 years and older across 24 countries: findings from five prospective cohort studies. Lancet Healthy Longev. 2024 Sep;5(9):100618. doi: 10.1016/j.lanhl.2024.07.001

Lopes LS, Valentini JP, Monteiro TH, Costacurta MCF, Soares LON, Telfar-Barnard L, Nunes PV. Problematic Social Media Use and Its Relationship with Depression or Anxiety: A Systematic Review. Cyberpsychol Behav Soc Netw. 2022 Nov;25(11):691-702. doi: 10.1089/cyber

Renaud-Charest O, Lui LMW, Eskander S, Ceban F, Ho R, Di Vincenzo JD, Rosenblat JD, Lee Y, Subramaniapillai M, McIntyre RS. Onset and frequency of depression in post-COVID-19 syndrome: A systematic review. J Psychiatr Res. 2021 Dec;144:129-137. doi: 10.1016/j.jpsychires.2021.09.054

Johanna Löchner, Per Carlbring, Björn Schuller, John Torous, Lasse Bosse Sander, Digital interventions in mental health: An overview and future perspectives, Internet Interventions, Volume 40, 2025, https://doi.org/10.1016/j.invent.2025.100824

Doctolib (2025) Wie gut ist die psychotherapeutische Versorgung in Deutschland?, Internetdokument, https://about.doctolib.de/news/wie-gut-ist-die-psychotherapeutische-versorgung-in-deutschland/ (zuletzt abgerufen im September 2025)

Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM). Statistik der Verordnungen für DiGA-Apps. Stand 2024.

Harrer M, Nixon P, Sprenger AA, Heber E, Boß L, Heckendorf H, et al. Are web-based stress management interventions effective as an indirect treatment for depression? An individual participant data meta-analysis of six randomised trials. BMJ Mental Health. 2024;27:e300846. https://doi.org/10.1136/bmjment-2023-300846

Etzelmueller A, Heber E, Horvath H, Radkovsky A, Lehr D, Ebert DD, The Evaluation of the GET.ON Nationwide Web-Only Treatment Service for Depression- and Stress-Related Symptoms: Naturalistic Trial J Med Internet Res 2024;26:e42976 doi: 10.2196/42976

Lena Violetta Krämer, Sasha-Denise Grünzig, Harald Baumeister, David Daniel Ebert, Jürgen Bengel; Effectiveness of a Guided Web-Based Intervention to Reduce Depressive Symptoms before Outpatient Psychotherapy: A Pragmatic Randomized Controlled Trial. Psychother Psychosom 23 June 2021; 90 (4): 233–242. https://doi.org/10.1159/000515625

Bundesärztekammer (BÄK), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Nationale VersorgungsLeitlinie Unipolare Depression – Langfassung, Version 3.2. 2022. DOI: 10.6101/AZQ/000505.

Short B, et al. Ketamine for Treatment-Resistant Depression: A Systematic Review and Meta-analysis of Efficacy, Safety and Time Course of Response. J Psychopharmacol. 2018;32(12):1359–1370.

Ionescu, D. F., et al. (2021). A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled, Dose-Ranging Study of the NMDA Receptor Glycine-Site Antagonist, Iclepertin (BI 425809), in Patients with Treatment-Resistant Depression. Neuropsychopharmacology, 46(13), 2289–2296.

Apaydin, E. A., et al. (2016). A systematic review of St. John’s wort for major depressive disorder. Systematic Reviews, 5(1), 148.

The World Health Organization-Five Well-Being Index (WHO-5). Geneva: World Health Organization; 2024. License: CC BY-NC-SA 3.0 IGO.

World Health Organization. (2011). Global burden of mental disorders and the need for a comprehensive, coordinated response from health and social sectors at the country level. EXECUTIVE BOARD EB130/9. Online verfügbar unter: https://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB130/B130_9-en.pdf (zuletzt abgerufen im August 2025)

Weltgesundheitsorganisation. (2019). Internationale statistische Klassifikation der Krankheiten und verwandter Gesundheitsprobleme: ICD-10: German Modification (GM), Version 2019. Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information.

Autor:in

Stephan Hillig

Dipl.-Psych. Stephan Hillig

Stephan Hillig ist Diplom-Psychologe und Content-Manager. Er studierte Psychologie, Psychiatrie und Neurologie und arbeitete danach über zehn Jahre als Medizin-Journalist, Redakteur und Ressortleiter in verschiedenen Verlagen und für unterschiedliche Zeitschriften. Am liebsten schreibt er über Gesundheitsthemen, die zeigen, wie eng und kraftvoll Körper und Psyche miteinander verzahnt sind, sowie Texte, die Menschen dabei unterstützen, gesund zu bleiben oder schnell wieder zu werden.

)

Geprüft von

Dr. Adela Taranu

Head of GMA

Pharmacologist

)

)