)

Mentale Gesundheit & Nervensystem

Epilepsie bei Erwachsenen – verstehen, erkennen, behandeln

Die Diagnose Epilepsie wirft viele Fragen auf. Möglicherweise hattest du selbst vor Kurzem einen epileptischen Anfall. Oder du warst dabei, als ein Freund, eine Kollegin oder ein(e) Angehörige(r) davon betroffen war. So ...

Kurz und knapp

Epilepsie ist eine chronische Erkrankung des Gehirns, bei der es wiederholt zu epileptischen Anfällen kommen kann.

Die Ursachen sind vielfältig: Häufig liegt eine strukturelle Veränderung im Gehirn vor, manchmal sind genetische Faktoren beteiligt und in einigen Fällen lässt sich keine eindeutige Ursache feststellen.

Epileptische Anfälle können ganz verschieden aussehen: von kurzen Bewusstseinspausen bis hin zu stärkeren Krampfanfällen mit Sturz.

Um die Diagnose sicher zu stellen, wird deine Ärztin oder dein Arzt dich ausführlich befragen und Untersuchungen wie ein EEG (misst die elektrische Aktivität des Gehirns) oder eine MRT (liefert detaillierte Bilder des Gehirns) des Kopfes durchführen.

Die wichtigste Behandlungsform sind Medikamente, sogenannte Antiepileptika, die bei vielen Menschen zuverlässig wirken und Anfälle verhindern können.

Mit der passenden Therapie und einem aufmerksamen Umgang mit deiner Gesundheit ist in vielen Fällen ein sicheres und selbstbestimmtes Leben möglich.

Was ist Epilepsie?

Epilepsie ist eine chronisch-neurologische Erkrankung, bei der es wiederholt zu nicht provozierten (siehe unten) Anfällen kommt. Diese Anfälle entstehen durch eine kurzfristige, übermäßige elektrische Aktivität in bestimmten Nervenzellen deines Gehirns. In Deutschland erleidet knapp jeder zehnte Mensch in seinem Leben mindestens einmal einen epileptischen Anfall und knapp 1 % der Bevölkerung haben eine Epilepsie.2 Würdest du als Forscherin oder Forscher z.B. hierzulande 100.000 Menschen ein Jahr lang beobachten, würden im Schnitt 55 von ihnen einen ersten epileptischen Anfall erleiden. Das ist die sogenannte Inzidenz.1

Bezogen auf das Lebensalter hat diese Inzidenz bei Epilepsie einen U-förmigen Verlauf. Das bedeutet: Im Kindesalter ist sie höher (etwa 130 von 100.000) und im fortgeschrittenen Erwachsenenalter ist sie höher (etwa 110 von 100.000). Darüber hinaus untersuchen Fachleute, wie viele Menschen in den vergangenen 12 Monaten an Epilepsie erkrankt waren, unabhängig davon, wann die Krankheit bei ihnen angefangen hat. Das ist die sogenannte 1-Jahr-Prävalenz. Bei der Epilepsie im Erwachsenenalter liegt sie etwa bei 7,1 auf 1000 Personen. Das heißt: Hierzulande haben in einem beliebigen Jahr etwa 0,71 % der erwachsenen Bevölkerung Epilepsie.1

Was ist ein epileptischer Anfall?

„Ein epileptischer Anfall ist eine Störung des Gehirns, die definiert ist als das vorübergehende Auftreten einer überschießenden oder synchronisierten elektrochemischen Hirnaktivität. Die Betroffenen verlieren dabei vorübergehend die Kontrolle über ihren Körper und/oder ihr Bewusstsein.“2

Vereinfacht gesagt, bedeutet dies, dass bei einem epileptischen Anfall große Gruppen von Nervenzellen plötzlich gleichzeitig und übermäßig stark aktiv sind, statt wie üblicherweise unkoordiniert und mit normaler Intensität zu arbeiten.

Wichtig zu wissen: Ein einzelner Anfall bedeutet noch nicht, dass du an Epilepsie leidest. Erst wenn zwei oder mehr Anfälle ohne erkennbaren Auslöser auftreten oder wenn nach dem ersten Anfall ein erhöhtes Risiko für weitere Anfälle besteht, sprechen Fachleute von einer Epilepsie.¹

Was passiert nach dem ersten Anfall?

Menschen erleben im Laufe ihres Lebens einmalig einen sogenannten „Gelegenheitsanfall“, z.B. bei Fieber, starkem Schlafmangel oder niedrigem Blutzucker. In derartigen Fällen ist es also sehr wahrscheinlich, dass eine „Reizung“ des Gehirns, die kurz zuvor stattgefunden hat, den Anfall ausgelöst hat. Neben Stoffwechselstörungen (Unterzuckerung) können auch Alkohol- oder Drogenentzug, ein Schlaganfall oder eine Operation am Gehirn einen epileptischen Anfall auslösen.

Ist es jedoch vor einem epileptischen Anfall nicht zu einer „Reizung“ des Gehirns gekommen, handelt es sich um einen unprovozierte Anfall. Treten mindestens zwei unprovozierte Anfälle im Abstand von 24 Stunden auf oder liegt das Risiko, dass nach dem ersten unprovozierten Anfall in den folgenden 10 Jahren ein weiterer Anfall auftritt, über 60% liegt eine Epilepsie vor.2

Deshalb wird nach einem ersten Anfall sorgfältig geprüft, ob eine Behandlung überhaupt notwendig ist. Dafür führt deine Ärztin oder dein Arzt verschiedene Untersuchungen durch und spricht ausführlich mit dir über deine Beschwerden und mögliche Auslöser.

Ob nach dem ersten Anfall eine Behandlung notwendig ist, richtet sich unter anderem danach, wie der Anfall ablief und ob Hinweise auf ein erhöhtes Risiko für weitere Anfälle vorliegt. In manchen Fällen wird dir schon früh eine medikamentöse Behandlung empfohlen. In anderen Situationen kann es sinnvoll sein, zunächst abzuwarten und bei einem weiteren Anfall gemeinsam über das weitere Vorgehen zu entscheiden.2

Epileptische Anfälle und ihre typischen Merkmale

Epileptische Anfälle können ganz unterschiedlich verlaufen. Wie genau sie sich zeigen, hängt davon ab, in welchem Teil deines Gehirns die ungewöhnliche elektrische Aktivität beginnt. Manche Anfälle sind kaum merklich, andere deutlich sichtbar und manchmal auch für das Umfeld erschreckend.

Die Störung des Gehirns kann auf eine Hirnregion beschränkt bleiben. Dann sprechen Fachleute von einem fokalen Anfall. Betrifft die Störung beide Hirnhälften, handelt es sich um einen generalisierten Anfall. Außerdem gibt es noch epileptische Anfälle beziehungsweise Störungen im Gehirn, bei denen auch Ärztinnen und Ärzte nicht eindeutig sagen können, ob sie fokal oder generalisiert ablaufen.2

Dementsprechend gibt es auch verschiedene Formen von Epilepsie:

Bei fokalen Anfällen handelt es sich um eine fokale Epilepsie.

Bei generalisierten Anfällen handelt es sich um eine generalisierte Epilepsie.

Bei fokalen und generalisierten Anfällen handelt es sich um eine kombinierte fokal-generalisierte Epilepsie

Bei Anfällen, bei denen zwischen fokal und generalisiert nicht unterschieden werden kann, handelt es sich um eine unklassifizierte Epilepsie.

Fokale Anfälle

Fokale Anfälle entstehen in einem umschriebenen Bereich deines Gehirns. Du kannst während des Anfalls bei vollem Bewusstsein bleiben oder nur teilweise ansprechbar sein. Typische Anzeichen können sein: 4

Zuckungen in einer Körperregion

Kribbeln oder andere Missempfindungen

Störungen beim Sehen

Plötzliches, ungewohntes Verhalten

Generalisierte Anfälle

Diese Anfälle betreffen von Beginn an beide Hirnhälften gleichzeitig. Meist verlierst du dabei das Bewusstsein. Mögliche Symptome sind:4

Plötzlicher Sturz ohne Vorwarnung

Muskelzuckungen oder Verkrampfungen am ganzen Körper

Kurze „Blackouts“, bei denen du nicht ansprechbar bist

Wenn ein Anfall länger als fünf Minuten dauert oder mehrere Anfälle direkt hintereinander auftreten, ohne dass du zwischendurch wieder zu dir kommst, handelt es sich um einen medizinischen Notfall, den sogenannten Status epilepticus. In diesem Fall ist sofortige ärztliche Hilfe erforderlich. Ruf am besten einen Notarzt (112).

Ursachen und Hintergründe der Epilepsie

Epilepsien können bei Erwachsenen durch ganz unterschiedliche Einflüsse begünstigt und ausgelöst werden. Manchmal finden Ärztinnen und Ärzte trotz intensiver Suche und ausführlicher Diagnostik keine klare Ursache. Dann handelt es sich um eine idiopathische Epilepsie. In den meisten Fällen können die epileptischen Anfällen aber auf Ursachen zurückgeführt werden, die sich in diese Kategorien einordnen lassen1:

Strukturelle Epilepsien: Diese entstehen z.B. durch Narbenbildung nach einem Schlaganfall, einer Kopfverletzung (Schädel-Hirn-Trauma), einem Hirntumor oder einer angeborenen Fehlbildung im Gehirn.

Genetisch bedingte Epilepsien: Hier liegt oft eine familiäre Veranlagung vor. Das Gehirn zeigt dabei keine auffälligen strukturellen Veränderungen, die Veranlagung wird jedoch vererbt. Ein Beispiel ist die juvenile myoklonische Epilepsie, die auf Veränderungen in ganz bestimmten Genen beruht.3

Infektiös bedingte Epilepsien: Diese können z.B. nach einer Hirnentzündung (Enzephalitis) auftreten, die u.a. von Herpes-Viren ausgelöst werden kann.

Metabolisch bedingte Epilepsien: Diese können z.B. nach einem starken Blutzucker-Abfall (Hypoglykämie) oder bei bestimmten Stoffwechselerkrankungen auftreten, etwa bei Morbus Wilson, einer seltenen Erkrankung, bei der sich überschüssiges Kupfer u.a. im Gehirn ablagert.

Immunvermittelte Epilepsien: Bekämpft das Immunsystem fälschlicherweise körpereigenes Gewebe wie Krankheitserreger, sprechen Ärztinnen und Ärzte von einer Autoimmunkrankheit. Davon können auch Strukturen im Gehirn betroffen sein. Dadurch kann es zu einer Autoimmun-Enzephalitis kommen, die ebenfalls epileptische Anfälle auslösen kann.

Um eine möglichst genaue Diagnose stellen zu können, ist es für Ärztinnen und Ärzte wichtig, die mögliche(n) Ursache(n) einer Epilepsie und den Ablauf eines epileptischen Anfalls zu kennen und zu verstehen. Dazu können z.B. Angehörige wichtige Beobachtungen beitragen, z.B.:2

Wann und wie hat der epileptische Anfall begonnen?

Welche Körperhaltung hatte die/der Betroffene während des Anfalls?

Waren die Augen während des Anfalls geöffnet oder geschlossen?

Welche Laute hat die/der Betroffene während des Anfalls von sich gegeben (Artikulationen, Schmatzen)?

Welche Körperseite war von dem Anfall betroffen?

War die/der Betroffene während des Anfalls bei Bewusstsein und ansprechbar?

Die Antworten auf solche Fragen können wertvolle Hinweise für die weitere Diagnostik und Behandlung liefern.

Diagnostische Schritte bei Epilepsie

Am Anfang steht das Gespräch mit deiner Ärztin oder deinem Arzt. Du kannst dich an deine Hausärztin oder deinen Hausarzt wenden, die oder der dich dann für die nächsten Schritte zu einer Fachärztin (Neurologin) oder einem Facharzt (Neurologe) überweisen kann. Zunächst erfolgt aber immer eine gründliche Anamnese:

Wann und wie häufig treten deine Anfälle auf?

Welche Beschwerden hast du bei dir bemerkt?

Was haben dir Menschen berichtet, die bei dir einen Anfall mitbekommen haben?

Körperliche und neurologische Untersuchung

Konnte die Ärztin oder der Arzt mit dir diese und weitere wichtige Fragen im Gespräch klären, folgt in den meisten Fällen eine körperliche und neurologische Untersuchung.4 Diese dient zum einen dazu, deinen körperlichen Allgemeinzustand einzuschätzen (u.a. Körperbau, Vitalzeichen, Herz-Kreislauf-System, Lunge) und zeigt zum anderen, ob dein Nervensystem normal arbeitet.

Dazu kann die Ärztin oder der Arzt z.B. deine Wachheit, dein Sprachverständnis sowie deine zeitliche und räumliche Orientierung testen. Außerdem kann die Funktion deiner Hirnnerven (u.a. Sehen, Hören, Riechen, Mimik, Schlucken) überprüft werden. Auch deine Motorik (u.a. Muskelkraft), deine Koordination (u.a. Gangbild), deine Reflexe und deine Sinneswahrnehmung (u.a. Schmerz, Temperatur, Berührung, Gleichgewicht) spielen bei dieser Untersuchung eine wichtige Rolle.6

Bildgebende Verfahren

Mit einer Magnet-Resonanz-Tomographie (MRT) und bei Bedarf mit einer Computer-Tomographie (CT), die möglichst zeitnah nach einem epileptischen Anfall durchgeführt werden sollten, kann die Ärztin oder Arzt Veränderungen im Gehirn feststellen oder ausschließen, die für eine strukturelle Epilepsie (siehe oben) verantwortlich sein können.

Elektroenzephalografie (EEG)

Bei dieser Untersuchung wird die elektrische Aktivität deines Gehirns gemessen. Typische Veränderungen in den Hirnströmen können Hinweise auf eine Epilepsie geben. Ein Standard-EEG dauert in der Regel 20 Minuten und sollte ebenfalls möglichst zeitnah (innerhalb von 24 Stunden) nach dem epileptischen Anfall durchgeführt werden. Danach können noch 2–3 weitere Standard-EEGs folgen. Bei Bedarf kann zusätzlich ein EEG nach Schlafentzug oder ein Video-EEG-Monitoring über mindestens 24 Stunden in einer Klinik oder einem Epilepsie-Zentrum veranlasst werden, bei dem deine Hirnströme gemessen und gleichzeitig dein Verhalten gefilmt wird.

Weitere Untersuchungen

Je nach Situation können ergänzende Untersuchungen sinnvoll sein, z.B. Blutuntersuchungen oder neuropsychologische Tests. Bei Bedarf kann zudem Nervenwasser entnommen werden (Lumbalpunktion), um Entzündungen, die von bestimmten Erregern oder vom Immunsystem ausgelöst werden, nachzuweisen. Bei bestimmten Fragestellungen können auch genetische Untersuchungen notwendig sein.

Therapie: So kann Epilepsie behandelt werden

Medikamente, die epileptische Anfälle verhindern beziehungsweise unterdrücken können (anfallssuppressive Medikamente, kurz ASM) sind der wichtigste Schritt in der Epilepsie-Behandlung.2 Dabei sind zwei Ziele gleich wichtig:

Du sollst nach Möglichkeit anfallsfrei werden beziehungsweise deine Anfälle bestmöglich unter Kontrolle haben.

Die ASM sollen bei dir so wenig unerwünschte (Neben-)Wirkungen wie möglich auslösen, damit sie dich in deinem Alltag nicht einschränken und du motiviert bleibst, sie weiter einzunehmen.

ASM wurden speziell dafür entwickelt, die elektrische Aktivität in deinem Gehirn zu stabilisieren. Sie setzen an den Nervenzellen an und senken so das Risiko für weitere Anfälle. Welches Medikament für dich geeignet ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab:

dein Alter

dein Geschlecht

die Form deiner Anfälle (fokal, generalisiert, umklassifiziert)

möglichen Begleiterkrankungen

möglichen Nebenwirkungen

Therapietreue ist sehr wichtig

Deine Ärztin oder dein Arzt wird mit dir genau besprechen, warum sie oder er welches ASM für dich geeignet findet und wie du es verwenden sollst. Denn gerade bei ASM ist es sehr wichtig, dass du dich genau an deinen Medikamentenplan hältst, um Rückfälle und unerwünschte Konsequenzen zu vermeiden. Ändere nie auf eigene Faust die Dosierung oder den Zeitpunkt der Einnahme! Sprich immer zuerst mit deiner Ärztin oder deinem Arzt, wenn du das Gefühl hast, dass du mit „deinem“ ASM nicht zurechtkommst.

Auch bei der Frage, was du tun musst, wenn du an einem Tag doch mal vergessen hast, das ASM zu nehmen, kann dir deine Ärztin oder dein Arzt weiterhelfen. Darüber hinaus kann sie oder er dir erklären, wie dir z.B. eine „Erinnerungs-App“ auf deinem Smartphone, eine Medikamentenbox und bestimmte Einnahme-Strategien weiterhelfen können.

Oft werden folgende Wirkstoffe verordnet:2

Lamotrigin

Levetiracetam

Lacosamid

Valproinsäure

In der Regel startet man mit einem Medikament (Monotherapie). Wenn damit keine ausreichende Anfallskontrolle erreicht wird, kann dann auch eine Kombination mehrerer ASM erfolgen. Insgesamt kann durch die Einnahme von ASM bei ca. zwei Drittel aller Patientinnen und Patienten Anfallsfreiheit erreicht werden2. Wird diese innerhalb von 12 Monaten nicht erreicht, obwohl zwei ASM nacheinander oder in Kombination eingesetzt wurden, sprechen Fachleute von „Pharmakoresistenz“. Dann wirst du an eine Spezialambulanz, eine Schwerpunktpraxis oder ein Epilepsie-Zentrum überwiesen, um weitere Therapiemöglichkeiten zu klären. 2

Weitere Therapiemöglichkeiten

Nicht bei allen Menschen mit Epilepsie lassen sich die Anfälle allein mit Medikamenten ausreichend kontrollieren. Wenn du trotz konsequenter Einnahme weiterhin unter Anfällen leidest, kann es sinnvoll sein, zusätzliche Behandlungswege gemeinsam mit deiner Neurologin oder deinem Neurologen zu prüfen.

Dazu gehören: 2

Epilepsiechirurgie: Manchmal geht die Epilepsie von einer klar begrenzten Region im Gehirn aus. Dann kann ein kleiner Teil des betroffenen Hirngewebes operativ entfernt werden. Das Ziel ist, die Anfälle dauerhaft zu stoppen oder deutlich zu verringern.

Vagusnerv-Stimulation (VNS): Bei dieser Behandlung wird ein kleines Gerät unter die Haut eingesetzt. Es sendet in regelmäßigen Abständen elektrische Impulse an den Vagusnerv im Hals, um die Anfallshäufigkeit zu verringern. Das kann helfen, die Häufigkeit und Schwere der Anfälle zu reduzieren.

Ketogene Diät: Diese besondere, fettreiche und kohlenhydratarme Ernährung kann vor allem bei therapieresistenter Epilepsie sinnvoll sein. Sie wird unter ärztlicher Begleitung individuell angepasst.

Epilepsie und Familienplanung

Eine Schwangerschaft ist eine besondere und sehr persönliche Lebensphase, auch für Frauen mit Epilepsie. Viele Betroffene erleben in dieser Zeit eine ganz normale Schwangerschaft und bringen gesunde Kinder zur Welt. Wichtig ist vor allem, dass du dich gut begleiten lässt.

Wenn du schwanger bist oder eine Schwangerschaft planst, sprich am besten frühzeitig mit deiner Ärztin oder deinem Arzt. Gemeinsam könnt ihr überlegen, welche Schritte für dich sinnvoll sind, z.B., ob deine Medikamente angepasst werden sollten oder welche Nahrungsergänzungsmittel empfehlenswert sind. Mit guter Vorbereitung und regelmäßiger ärztlicher Betreuung kannst du viel dafür tun, dass es dir und deinem Kind von Anfang an gut geht.

Antiepileptika in der Schwangerschaft

Nicht alle Medikamente gegen Epilepsie sind für eine Schwangerschaft gleich gut geeignet. Manche Wirkstoffe können mit einem erhöhten Risiko für Fehlbildungen beim Kind verbunden sein, andere gelten als besser verträglich. Deshalb ist es wichtig, dass du dich gut beraten lässt, am besten schon bei Kinderwunsch, bevor du schwanger wirst. Folgendes solltest du beachten:

Sprich frühzeitig mit deinem Behandlungsteam, wenn du schwanger werden möchtest. So kann rechtzeitig geprüft werden, ob deine aktuelle Medikation angepasst werden sollte.

Setze deine Medikamente niemals eigenständig ab. Das kann das Risiko für Anfälle deutlich erhöhen und damit auch eine Gefahr für dich und dein Kind darstellen.

Folsäure frühzeitig einnehmen. Wenn du schwanger werden möchtest, beginne möglichst schon in der Kinderwunschphase mit einem passenden Folsäurepräparat. Es kann helfen, das Risiko für Fehlbildungen beim Kind zu senken. Deine Ärztin oder dein Arzt berät dich gern dazu, auch in der Apotheke bekommst du eine fachkundige Empfehlung zur passenden Dosierung und Anwendung.

Verhütung individuell abstimmen. Manche Antiepileptika können die Wirkung hormoneller Verhütungsmittel, etwa der Pille, abschwächen. Lass dich deshalb frühzeitig von deiner Frauenärztin oder deinem Frauenarzt beraten, welche Methode für dich sicher ist.2

Leben mit Epilepsie – dein Beitrag zählt

Epilepsie betrifft nicht nur das Gehirn, sondern auch viele Bereiche deines Alltags. Mit der richtigen Unterstützung und etwas Aufmerksamkeit kannst du selbst viel dazu beitragen, sicher und möglichst unbeschwert zu leben. So lässt sich deine Lebensqualität in vielen Fällen spürbar verbessern.

Was dir im Alltag helfen kann1:

Nimm deine Medikamente zuverlässig und genau nach ärztlicher Anweisung ein. Das ist eine wichtige Grundlage dafür, dass deine Behandlung wirken kann und der Krankheitsverlauf möglichst stabil bleibt.

Sorge für ausreichend Schlaf, denn Schlafmangel zählt zu den häufigsten Auslösern für Anfälle.

Verzichte möglichst auf Alkohol oder trinke ihn nur in sehr kleinen Mengen. Alkohol kann die Wirkung von Medikamenten beeinträchtigen und Anfälle begünstigen.

Erkenne und reduziere Stress, zum Beispiel durch Bewegung, Entspannungstechniken oder Achtsamkeit im Alltag.

Führe ein Anfallstagebuch und notiere Anlässe, Häufigkeit, mögliche Auslöser oder Besonderheiten. Das hilft deiner Ärztin oder deinem Arzt, die Therapie gezielt anzupassen.

Je nachdem, wie sich deine Epilepsie entwickelt, kann es sinnvoll sein, im Alltag auf bestimmte Dinge zu achten, zum Beispiel beim Autofahren, im Beruf oder in besonderen Situationen. Wenn du dir nicht sicher bist, was in deinem Fall wichtig ist, sprich offen mit deinem Behandlungsteam. Ihr könnt gemeinsam schauen, was am besten zu dir und deinem Alltag passt.

Sicher leben und arbeiten mit Epilepsie

Epilepsie kann sich auch auf deinen Alltag, deine Mobilität und deine Arbeit auswirken. Für viele Lebensbereiche gibt es klare Regeln und praktische Hinweise, die dir helfen können, sicher unterwegs zu sein und gut zurechtzukommen.

Autofahren mit Epilepsie

Wenn du Epilepsie hast, darfst du nur unter bestimmten Voraussetzungen wieder selbst ein Kraftfahrzeug führen. Laut Fahrerlaubnisverordnung (FeV) gilt:5

Du darfst wieder Auto fahren, wenn du mindestens 12 Monate anfallsfrei warst.

Für Menschen mit nächtlicher Epilepsie oder bestimmten Anfallstypen kann eine Sonderregelung gelten.

Die endgültige Entscheidung trifft die Fahrerlaubnisbehörde, in der Regel auf Basis eines neurologischen Fachgutachtens. Wenn du dir unsicher bist, wende dich vertrauensvoll an deine Ärztin oder deinen Arzt.2

Arbeit und Epilepsie

Bei bestimmten Berufen, etwa Tätigkeiten mit Absturzgefahr, im Straßenverkehr oder bei der Bedienung schwerer Maschinen, gelten Einschränkungen oder besondere Schutzvorgaben. Auch hier gilt: Mit einem ärztlichen Attest oder einer individuellen Gefährdungsbeurteilung kann vieles geklärt werden.

Mögliche Hilfen:

Anpassung der Arbeitsumgebung

Unterstützung durch den Betriebsarzt oder das Integrationsamt

Bei schwerer oder anhaltender Einschränkung: Antrag auf Schwerbehindertenausweis

Ein Grad der Behinderung (GdB) ab 50 gilt als Schwerbehinderung. Auch bei einem GdB ab 30 kannst du einen Gleichstellungsantrag stellen, um beruflich besser abgesichert zu sein.2

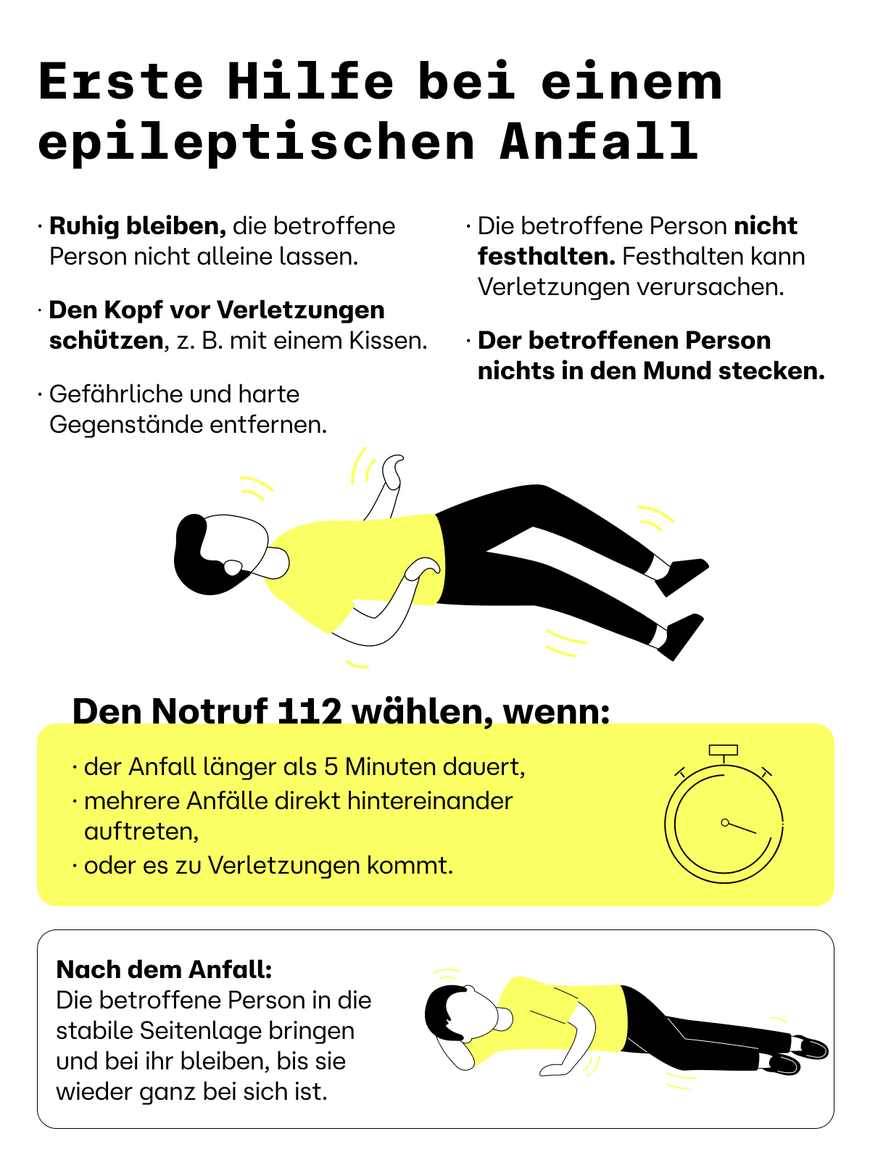

Erste Hilfe bei Epilepsie: So kann dir dein Umfeld helfen

Ein epileptischer Anfall kann für Menschen in deinem Umfeld zunächst erschreckend wirken, vor allem, wenn sie nicht wissen, wie sie helfen können. Doch mit ein paar einfachen Hinweisen können Menschen in deinem Umfeld, ob Familie, Freunde, Kollegen oder zufällig Anwesende, im Ernstfall viel bewirken.

Je mehr Menschen wissen, wie sie in einer solchen Situation richtig reagieren, desto sicherer fühlst du dich und desto besser kann dir geholfen werden.

Erste Hilfe bei einem epileptischen Anfall

Ruhig bleiben und die betroffene Person nicht alleine lassen.

Den Kopf der betroffenen Person vor Verletzungen schützen, z. B. mit einer Jacke oder einem Kissen.

Gefährliche oder harte Gegenstände aus der Nähe der betroffenen Person entfernen.

Die betroffene Person nicht festhalten. Die Zuckungen lassen sich nicht aufhalten und ein Festhalten kann Verletzungen verursachen.

Der betroffenen Person nichts in den Mund stecken. Auch keine Gegenstände wie Löffel oder Finger.

Nach dem Anfall: Die betroffene Person in die stabile Seitenlage bringen und bei ihr bleiben, bis sie wieder ganz bei sich ist.

Den Notruf 112 wählen, wenn:

der Anfall länger als 5 Minuten dauert,

mehrere Anfälle direkt hintereinander auftreten,

oder es zu Verletzungen kommt.

Unsere Info-Grafik fasst nochmal die wichtigsten Punkte zusammen:

Unser Tipp: Trage am besten einen Hinweis bei dir, z. B. eine Notfallkarte oder eine Info in deiner Brieftasche oder auf dem Handy.

Für Familie und Angehörige gibt es auch spezielle Schulungen, zum Beispiel bei der Deutschen Epilepsievereinigung.²

Gemeinsam stark – medizinische Begleitung und Information

Epilepsie ist gut behandelbar, aber sie braucht eine individuelle und konsequente Begleitung. Regelmäßige ärztliche Kontrollen helfen dabei, deine Therapie bestmöglich anzupassen und mögliche Auslöser frühzeitig zu erkennen.

Du musst diesen Weg nicht allein gehen. Sprich offen mit deiner Ärztin oder deinem Arzt, wenn du:

neue oder verstärkte Beschwerden bemerkst,

unsicher bist, wie du deine Medikamente einnehmen sollst,

Nebenwirkungen spürst oder Fragen zur Wirkung hast.

Auch dein soziales Umfeld kann dir eine wichtige Stütze sein, wenn es um Verständnis, Geduld und Wissen rund um den Notfall geht. Wenn Menschen in deiner Nähe wissen, was bei einem Anfall zu tun ist, gibt das allen Beteiligten mehr Sicherheit.

Wie sich Epilepsie langfristig entwickeln kann

Mit der passenden Therapie finden viele Menschen einen guten Weg, mit Epilepsie zu leben, oft sogar ohne weitere Anfälle. Untersuchungen zeigen, dass etwa zwei Drittel der Betroffenen unter medikamentöser Behandlung langfristig anfallsfrei bleiben. Wenn du über einen längeren Zeitraum keine Anfälle mehr hattest, kann gemeinsam mit deinem Behandlungsteam überlegt werden, ob die Medikamente schrittweise reduziert werden können.

Auch dann, wenn es dir über längere Zeit gut geht, bleiben regelmäßige Kontrolltermine jedoch wichtig. Selbst wenn Epilepsie dauerhaft besteht, lassen sich die Aussichten mit einer individuell abgestimmten Therapie, guter ärztlicher Begleitung und einem bewussten Umgang mit der Erkrankung in vielen Fällen deutlich verbessern.2

Anfallskalender – dein persönliches Beobachtungswerkzeug

Ein Anfallskalender hilft dir und deinem Behandlungsteam, einen besseren Überblick über den Verlauf deiner Epilepsie zu behalten. Du kannst damit:

Häufigkeit, Dauer und Art der Anfälle dokumentieren

Mögliche Auslöser oder Besonderheiten notieren

Den Erfolg deiner Therapie besser einschätzen

Ein solcher Kalender kann auf Papier geführt oder digital genutzt werden. Halte deinen Kalender regelmäßig aktuell, auch wenn du anfallsfrei bist. So lassen sich Veränderungen frühzeitig erkennen.2

Klicke einfach auf den Link, um dir deinen Anfallskalender als PDF herunterzuladen:

Unser Anliegen bei AAA-Pharma

Mit Epilepsie zu leben bedeutet, sich mit vielfältigen Fragen und Herausforderungen auseinanderzusetzen – im Alltag, medizinisch und auch emotional. Wir wissen, dass dieser Weg individuell ist und jeder Mensch unterschiedlich damit umgeht. Wir von AAA-Pharma möchten dich fachlich zuverlässig begleiten, mit verständlichen Informationen, geprüften Arzneimitteln und dem Anspruch, Versorgung ganzheitlich zu denken. Unser Beitrag soll dir helfen, gut informiert zu entscheiden und deinen Alltag selbstbestimmt zu gestalten.

Holtkamp M*, May TW* (*geteilte Erstautorenschaft), Berkenfeld R, Bien CG, Coban I, Knake S, Michaelis R, Rémi J, Seeck M, Surges R, Weber Y, et al., Erster epileptischer Anfall und Epilepsien im Erwachsenenalter, S2k-Leitlinie, 2023; in: Deutsche Gesellschaft für Neurologie (Hrsg.), Leitlinien für Diagnostik und Therapie in der Neurologie. Online: www.dgn.org/leitlinien (zuletzt abgerufen im August 2025)

Deutsche Hirnstiftung e.V. (Hrsg.) (2024). Patientenleitlinie: Epilepsie bei Erwachsenen – verstehen, erkennen, behandeln. Online verfügbar unter: https://hirnstiftung.org/wp-content/uploads/2024/11/DHS_Patientenleitlinie_Epilepsie_Stand-November-2024.pdf. (zuletzt abgerufen im August 2025)

Delgado-Escueta AV, Koeleman BP, Bailey JN, Medina MT, Durón RM. The quest for juvenile myoclonic epilepsy genes. Epilepsy Behav. 2013 Jul;28 Suppl 1:S52-7. doi: 10.1016/j.yebeh.2012.06.033. PMID: 23756480.

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). (2023). Epilepsie. Gesundheitsinformation.de. Online verfügbar unter https://www.gesundheitsinformation.de/epilepsie.html#:~:text=Fokale%20Anf%C3%A4lle%20entstehen%20in%20einem,Epilepsie%20meist%20keine%20k%C3%B6rperlichen%20Beschwerden. (zuletzt abgerufen im August 2025)

Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. (2010). Fahrerlaubnis-Verordnung (FeV). Online verfügbar unter https://www.gesetze-im-internet.de/fev_2010/FeV.pdf. (zuletzt abgerufen im August 2025)

Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen (IQWiG). (2019). Was passiert bei einer neurologischen Untersuchung? Online verfügbar unter: https://www.gesundheitsinformation.de/was-passiert-bei-einer-neurologischen-untersuchung.html. (zuletzt abgerufen im August 2025)

)

Autorin

Stephanie Nitsch

Fachredaktion Healthcare

Stephanie Nitsch hat ihren Abschluss als examinierte Krankenschwester an der Universität zu Lübeck absolviert und arbeitete 10 Jahre im Operationsdienst verschiedener Fachgebiete. Als geprüfte Pharmareferentin besuchte sie anschließend neurologische und urologische Facharztpraxen, Kliniken und Apotheken. In einem europäischen Schulungszentrum für minimal-invasive Chirurgie betreute sie die CME-Kurse (Continuing Medical Education) für Chirurgen und war für die Schulung neuer Außendienstmitarbeiter verantwortlich. Als spätere Gebietsmanagerin lagen ihr die Aus- und Weiterbildung sowie die klinische Anwendungsberatung im Operationssaal besonders am Herzen. Als medizinische Redakteurin verfasst sie Fachpublikationen und Patienteninformationen."

)

Geprüft von

Dr. Adela Taranu

Head of GMA

Pharmacologist

)

)