)

Mentale Gesundheit & Nervensystem

Schizophrenie verstehen: Symptome, Ursachen, Verlauf und moderne Behandlungsmöglichkeiten

Die Schizophrenie ist eine der komplexesten psychischen Erkrankungen, die erhebliche Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen und ihrer Angehörigen haben kann. Trotz ihres Bekanntheitsgrades sind viele Aspekte dieser E...

Kurz und knapp

Die Schizophrenie ist eine komplexe psychische Erkrankung, die das Leben der Betroffenen und ihrer Angehörigen stark beeinflussen kann. Obwohl sie relativ bekannt ist, gibt es immer noch viele Missverständnisse.

Häufigkeit und Beginn: Weltweit erkrankt etwa 1 % der Bevölkerung im Laufe des Lebens an Schizophrenie2. Die meisten Neuerkrankungen pro Jahr treten in der Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen auf3.

Der Verlauf ist individuell: Eine Schizophrenie kann in Episoden (Schüben) oder chronisch verlaufen. Bei vielen Betroffenen wechseln sich akute Krankheitsphasen mit Zeiten ab, in denen die Symptome abklingen (Remission).

Ursachen – ein Zusammenspiel mehrerer Faktoren: Die genauen Ursachen sind nicht vollständig geklärt. Man geht von einer Kombination aus genetischer Veranlagung, biologischen Faktoren (v.a. ein Ungleichgewicht von Botenstoffen im Gehirn) und belastenden Lebensereignissen aus. Drogenkonsum, insbesondere von Cannabis, kann das Risiko erhöhen.

Früherkennung ist entscheidend: Unspezifische Frühwarnzeichen wie sozialer Rückzug, Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen oder eine erhöhte Reizbarkeit können Monate oder sogar Jahre vor den ersten akuten Symptomen auftreten. Eine frühe Diagnose und Behandlung können den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen.

Vielfältige Symptome: Die Anzeichen einer Schizophrenie sind sehr unterschiedlich. Man unterscheidet hauptsächlich zwischen Positivsymptomen (Wahnvorstellungen, Halluzinationen, Denkstörungen, starke Erregungszustände) und Negativsymptomen (sozialer Rückzug, Antriebslosigkeit, Emotionslosigkeit, Spracharmut).

Behandlungsmöglichkeiten: Die Therapie stützt sich auf drei Säulen:

Medikamente (Antipsychotika), um die Positivsymptome zu lindern.

Kognitive Verhaltenstherapie, die den Betroffenen hilft, mit ihrer Erkrankung umzugehen und Frühwarnzeichen zu erkennen.

Soziotherapie, die bei der Wiedereingliederung in den Alltag und das Berufsleben unterstützt.

Ist Schizophrenie heilbar? Schizophrenie ist bisher nicht heilbar, aber gut behandelbar. Viele Betroffene können mit der richtigen Therapie ein weitgehend normales und selbstbestimmtes Leben führen.

Die Rolle der Angehörigen: Angehörige sind eine wichtige Stütze für Betroffene. Für sie ist es aber auch wichtig, sich selbst zu schützen und bei Bedarf Hilfe in Anspruch zu nehmen, z. B. Selbsthilfegruppen für Angehörige.

Wann zum Arzt? Bei Anzeichen wie Wahnvorstellungen, Halluzinationen, starkem sozialen Rückzug oder einer deutlichen Verschlechterung der Alltagsbewältigung sollte umgehend professionelle Hilfe gesucht werden.

Stigmatisierung: Noch immer haben Betroffene mit vielen Vorurteilen zu kämpfen. Richtig ist: Menschen mit Schizophrenie haben keine „gespaltene Persönlichkeit“, sie sind in der Regel auch nicht gefährlich, gewalttätig oder schlecht erzogen worden. Sie können einer geregelten Arbeit nachgehen, soziale Beziehungen knüpfen, ihren Alltag selbstständig meistern und profitieren davon, wenn Mitmenschen offen und ohne Scheu auf sie zugehen.

Leben mit Schizophrenie: Ein geregelter Tagesablauf, das Vermeiden von Stress und Drogen sowie die regelmäßige Einnahme von Medikamenten sind bei Schizophrenie entscheidend für einen stabilen Verlauf.

Häufigkeit: Bei wem kommt Schizophrenie wie oft vor?

Die Schizophrenie ist eine weltweit auftretende Erkrankung mit einer relativ konstanten Häufigkeit. Etwa ein 1 % der Bevölkerung erkrankt im Laufe ihres Lebens.2

Das bedeutet, dass statistisch gesehen jeder hundertste Mensch im Laufe seines Lebens eine schizophrene Erkrankung entwickelt.

Interessant ist, dass diese Häufigkeit über verschiedene Kulturen, Länder und soziale Schichten hinweg relativ konstant bleibt. Dies deutet darauf hin, dass biologische Faktoren eine wichtige Rolle bei der Entstehung der Erkrankung spielen. Typischerweise manifestiert sich die Schizophrenie im jungen Erwachsenenalter. Die meisten Neuerkrankungen treten in der Altersgruppe der 20- bis 24-Jährigen auf.3

Geschlechtsunterschiede

Bei der Schizophrenie zeigen sich zudem deutliche Geschlechterunterschiede sowohl beim Erkrankungszeitpunkt als auch im Verlauf. Männer erkranken im Durchschnitt früher als Frauen, oft bereits im späten Jugend- oder im frühen Erwachsenenalter. Frauen entwickeln die Erkrankung häufiger erst dann, wenn sie etwa Ende 20, Anfang 30 sind.

Diese Unterschiede werden teilweise auf hormonelle Faktoren zurückgeführt, insbesondere auf die schützende Wirkung von Östrogen. Frauen zeigen oft einen milderen Verlauf der Erkrankung und sprechen besser auf Behandlungen an. Gleichzeitig haben sie häufiger sogenannte affektive Symptome, also Stimmungsschwankungen, die zusätzlich zu den klassischen Schizophrenie-Symptomen auftreten.

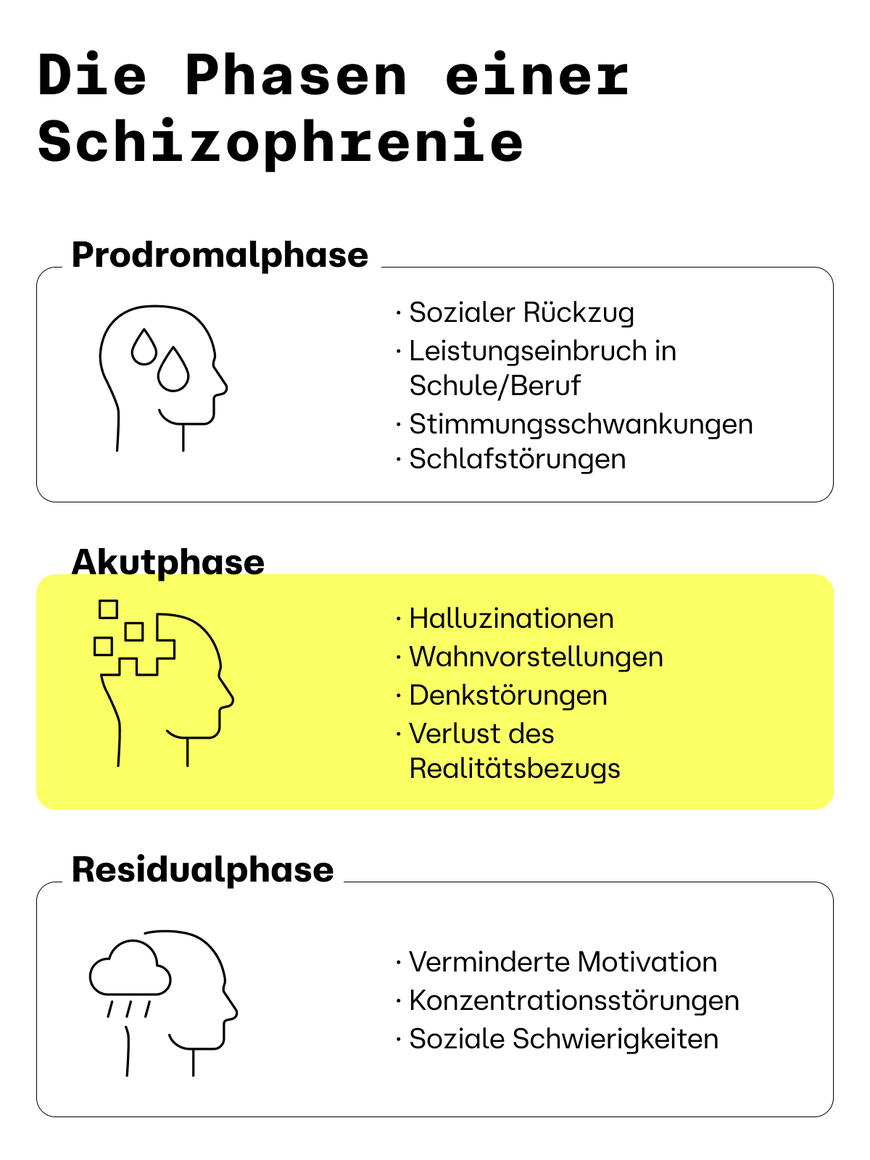

Verlauf: Eine Schizophrenie tritt in Phasen auf

Wie sich eine Schizophrenie entwickelt, kann von Mensch zu Mensch sehr unterschiedlich sein. Doch etwa zwei Drittel der Betroffenen zeigen einen episodischen Verlauf, der sich in drei unterschiedliche Phasen gliedern lässt:

Prodromalphase (Vorläuferphase)

Die Prodromalphase kann Monate oder sogar Jahre vor dem Auftreten der ersten akuten Symptome beginnen. In dieser Phase zeigen sich oft unspezifische Veränderungen, z. B.:

sozialer Rückzug (weniger Kontakt zu anderen Menschen)

Verschlechterung der schulischen oder beruflichen Leistungen

Stimmungsschwankungen

Schlafstörungen.

Die Betroffenen selbst und ihre Angehörigen bemerken häufig, dass „etwas nicht stimmt“, können aber die Symptome noch nicht eindeutig zuordnen.

Akute Phase

In der akuten Phase manifestieren sich dann die charakteristischen Symptome der Schizophrenie wie Halluzinationen, Wahnvorstellungen und Denkstörungen. Diese Phase erfordert meist eine intensive medizinische Behandlung und oft auch eine stationäre Aufnahme. Die Betroffenen verlieren häufig den Bezug zur Realität und sind erheblich in ihrer Alltagsfähigkeit eingeschränkt.

Residualphase

Nach der akuten Phase folgt die Residualphase, in der die akuten Symptome abklingen, aber oft Restsymptome zurückbleiben, z. B.:

Konzentrationsstörungen

verminderte Motivation

soziale Schwierigkeiten

Etwa zwei Drittel der Betroffenen zeigen einen episodischen (phasenhaften) Verlauf, bei dem sich akute Phasen mit Phasen ohne Symptome (Remission) abwechseln.4

Ursachen: Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell

Den Begriff Vulnerabilität kennst du vielleicht noch nicht. Forschende meinen damit, dass eine Person durch bestimmte Einflüsse, z.B. durch ihre Gene, „verletzbarer“ ist als andere. Damit ist jedoch nicht gemeint, dass sie auf bestimmte Äußerungen schneller gekränkt reagiert als andere, sondern, dass sie eine bestimmte Krankheit, in diesem Fall die Schizophrenie, bei ihr eher auftreten kann als bei anderen. Das bedeutet nicht, dass die Krankheit auf jeden Fall ausbricht, sondern „nur“, dass es unter bestimmten Umständen wahrscheinlicher wird, dass es dazu kommt.

Genau diese Umstände „verstecken“ sich hinter dem zweiten Wort: Stress. Damit ist nämlich nicht bloß der übliche Alltagsstress gemeint, den wir alle mal erleben, sondern wirklich sehr belastende Einflüsse und Erlebnisse im Leben eines Menschen – Fachleute sprechen von Stressoren, manchmal auch von Traumata –, die dann aufgrund einer erhöhten Verletzbarkeit (Vulnerabilität) tatsächlich zu einer bestimmten Erkrankung, z. B. zu einer Schizophrenie, führen.

Das Vulnerabilitäts-Stress-Modell geht bei der Schizophrenie davon aus, dass hier eine angeborene, genetisch bedingte Verletzbarkeit (Vulnerabilität) mit mehreren äußeren Faktoren (Stressoren) zusammenwirkt.

Biologische Faktoren

Die Schizophrenie gilt als Entwicklungsstörung des Gehirns. Genetische Faktoren scheinen dabei eine wichtige Rolle zu spielen: So zeigte sich z. B. in Zwillingsstudien, dass sich der Unterschied, ob jemand eine Schizophrenie entwickelt oder nicht, zu etwa 79 % auf genetische Faktoren zurückführen lässt.5 Familienstudien weisen zudem auf ein erhöhtes Risiko für Kinder von Eltern mit Schizophrenie hin: Ist ein Elternteil betroffen, haben Kinder ein etwa 7-fach erhöhtes Schizophrenie-Risiko. Sind beide Eltern betroffen, steigt es auf 27 %.6

Zudem zeigen sich bei vielen Betroffenen neurobiologische Veränderungen, die vor allem verschiedene Botenstoffe (Neurotransmitter) im Gehirn betreffen. Vor allem Gehirnareale, in denen Nervenzellen mithilfe der Neurotransmitter Dopamin, Glutamat und Gamma-Aminobuttersäure (GABA) miteinander kommunizieren.

Etwa zwischen dem 10. und dem 25. Lebensjahr baut das menschliche Gehirn darüber hinaus gezielt überschüssige Nervenverbindungen (Synapsen) ab. Diesen natürlichen Prozess nennen Fachleute Synapsenelimination (engl. synaptic pruning). Bei Menschen mit Schizophrenie wurde jedoch in verschiedenen Studien festgestellt, dass durch Veränderungen in bestimmten Genen, die mit dem Immunsystem in Verbindung stehen, in dieser Lebensphase, vereinfacht gesagt, zu viele Synapsen abgebaut werden, vor allem im vorderen Bereich des Gehirns (präfrontalen Kortex). Dies könnte u. a. erklären, warum bei Schizophrenie kognitive Defizite (s. unten) und sogenannte Negativsymptome (mehr dazu erfährst du im nächsten Abschnitt) häufig vorkommen.7,8

Immunologische und inflammatorische Faktoren

Neuere Forschungen haben gezeigt, dass Entzündungs- und Immunprozesse im Gehirn eine wichtige Rolle bei der Schizophrenie spielen könnten. So kann beispielsweise eine Infektion mit Grippe- oder Herpesviren in der Schwangerschaft das Immunsystem der Mutter alarmieren, wodurch es zu einer „maternalen Immunaktivierung“ (MIA) kommt. Diese kann die Gehirnentwicklung des Babys ungünstig beeinflussen und dadurch zu einer erhöhten Anfälligkeit für Schizophrenie führen.9,10

Mehrere Studien konnten darüber hinaus nachweisen, dass bei Menschen mit Schizophrenie öfter einer sogenannte Hyperaktivierung der Mikroglia vorliegt. Mikroglia sind die Hauptakteure der Immunabwehr im zentralen Nervensystem. Durch eine Hyperaktivierung werden im Gehirn vermehrt Entzündungsbotenstoffe (Zytokine) ausgeschüttet, welche die Zusammenarbeit der Nervenzellen beeinträchtigen können.11,12

Zudem wird diskutiert, ob bei kleinen Gruppen von Menschen mit Schizophrenie eine „autoimmune Enzephalopathie“ vorliegt, also eine Gehirnerkrankung, die durch ein fehlgeleitetes Immunsystem ausgelöst wird, das körpereigenes Gewebe bekämpft. Dafür spricht, dass bei Menschen mit Schizophrenie-ähnlichen Symptomen vermehrt Antikörper gegen bestimmte Rezeptoren im Nervensystem vorkommen.13,14

Psychosoziale Ursachen

Chronischer Stress, traumatische Erfahrungen (z. B. Krieg, Flucht, Vertreibung, Naturkatastrophen, Gewalterfahrungen, sexueller Missbrauch) und sozialer Stress können als Auslöser für die Erkrankung fungieren. Besonders im jungen Erwachsenenalters können solche Erfahrungen und Erlebnisse zum Ausbruch der Erkrankung beitragen.

Kognitive Defizite

Kognitive Dysfunktionen stellen ein Kernmerkmal der Schizophrenie dar.15 Diese Defizite können verschiedene Bereiche betreffen:

Aufmerksamkeit und Konzentration: Schwierigkeiten, sich über längere Zeit auf eine Aufgabe zu konzentrieren

Arbeitsgedächtnis: Probleme beim Behalten und Verarbeiten von Informationen

Exekutive Funktionen: Schwierigkeiten bei der Planung und Durchführung komplexer Handlungen

Soziale Kognition: Probleme beim Verstehen sozialer Situationen und emotionaler Hinweise

Diese kognitiven Beeinträchtigungen führen oft zu erheblichen Problemen im Arbeitsleben oder in der Ausbildung und erschweren die Wiedereingliederung der Betroffenen erheblich. Deshalb: Bei anhaltenden Konzentrationsproblemen oder anderen kognitiven Auffälligkeiten solltest du auf jeden Fall eine Ärztin oder einen Arzt aufsuchen und die Ursachen abklären lassen.

Symptome: So äußert sich eine Schizophrenie

Grundsätzlich wird bei den Beschwerden, die bei einer Schizophrenie auftreten können, zwischen zwei Formen oder Arten unterschieden:

Positivsymptome

Negativsymptome

Du kannst dir sicher schon denken, dass Positivsymptome nicht so genannt werden, weil sie etwas Positives sind. Vielmehr meinen Fachleute damit, dass sie zusätzlich zu normalen Erfahrungen auftreten. Sie stellen also ein „Zuviel“ dar. Diese Symptome sind oft die auffälligsten und beunruhigendsten der Erkrankung.

Und jetzt ahnst du vermutlich schon, dass auch die Negativsymptome nicht bloß so heißen, weil sie etwas Negatives sind. Richtig, damit ist vielmehr gemeint, dass bestimmte „normale“ geistige und psychische Funktionen bei den Betroffenen fehlen. Es geht also um ein „Zuwenig“. Negativsymptome sind oft schwerer zu erkennen, haben aber einen erheblichen Einfluss auf die Lebensqualität der Betroffenen.

Typische Positivsymptome

Halluzinationen: Damit sind Sinneswahrnehmungen ohne entsprechende äußere Reize gemeint. Bei der Schizophrenie sind akustische Halluzinationen am häufigsten, insbesondere das Hören von Stimmen. Diese können kommentierend, befehlend oder dialogisch sein. Seltener treten visuelle, taktile oder olfaktorische Halluzinationen auf.

Wahnvorstellungen: Feste, irrationale Überzeugungen, die nicht der Realität entsprechen und auch durch logische Argumente nicht korrigiert werden können. Häufige Wahnthemen sind Verfolgungswahn (Paranoia), Größenwahn, Beziehungswahn (alles wird auf die eigene Person bezogen) und Kontrollwahn (meine Gedanken werden von außen gesteuert).

Denkstörungen: Diese können sich in verschiedenen Formen äußern, z. B. als Gedankensprünge, zusammenhangloses Sprechen, Neologismen (selbst erfundene Wörter), Gedankenabreißen (plötzlicher Stopp im Denkfluss) oder Zerfahrenheit in der Sprache.

Typische Negativsymptome

Apathie und Antriebslosigkeit: Betroffene zeigen oft einen ausgeprägten Mangel an Motivation und Initiative. Alltägliche Aktivitäten werden vernachlässigt, und es fällt den Betroffenen schwer, Pläne zu machen oder Ziele zu verfolgen.

Affektive Verflachung: Die emotionale Ausdrucksfähigkeit ist eingeschränkt. Betroffene zeigen wenig Mimik, Gestik oder Stimmmodulation. Dies kann fälschlicherweise als Gleichgültigkeit interpretiert werden.

Alogie: Damit ist eine Verarmung des Denkens und Sprechens gemeint. Betroffene sprechen wenig, geben knappe Antworten und zeigen wenig spontane Gesprächsbereitschaft.

Sozialer Rückzug: Viele Betroffene ziehen sich aus sozialen Beziehungen zurück, meiden Kontakte und isolieren sich zunehmend.

Kognitive Symptome

Wie du vielleicht bereits weiter oben schon gelesen hast, sind kognitive Beeinträchtigungen ein zentraler Aspekt der Schizophrenie. Diese können bereits vor den ersten psychotischen Symptomen auftreten und bleiben oft auch nach erfolgreicher Behandlung der Positivsymptome bestehen.

Aufmerksamkeitsstörungen: Menschen mit Schizophrenie haben Schwierigkeiten, sich zu konzentrieren, sind hochgradig ablenkbar und haben häufig Probleme beim Filtern relevanter Informationen.

Gedächtnisprobleme: Sowohl das Kurzzeitgedächtnis als auch das Langzeitgedächtnis können beeinträchtigt sein. Betroffene haben Schwierigkeiten, Informationen zu behalten und/oder Probleme beim Abrufen von Erinnerungen.

Exekutive Dysfunktionen: Damit sind Probleme bei der Planung, Organisation und Durchführung von Aufgaben gemeint, die den Alltag erheblich erschweren können.

Desorganisierte Symptome

Diese können sowohl das Verhalten als auch die Sprache betreffen.

Desorganisiertes Verhalten: Dies kann sich in ungewöhnlichen oder unpassenden Handlungen äußern, wie etwa unangemessene Kleidung, bizarres Verhalten oder unpassende Reaktionen.

Desorganisierte Sprache: Die Sprache kann zusammenhanglos, schwer verständlich oder völlig unlogisch werden.

Treten derartige Symptome auf, ist es wichtig, schnell professionelle Hilfe zu suchen, da eine frühe Behandlung den Verlauf der Erkrankung erheblich verbessern kann.

Früherkennung: Darum ist sie so wichtig

Die Früherkennung von Schizophrenie ist von entscheidender Bedeutung für den Verlauf der Erkrankung. Studien zeigen, dass eine frühe Intervention die Prognose erheblich verbessern kann. Je länger eine unbehandelte Psychose andauert, desto schlechter sind oft die Langzeitaussichten.

Erste kleinere Studien weisen darauf hin, dass es mit modernen bildgebenden Verfahren möglich sein könnte, bereits Vorstadien der Schizophrenie zu erkennen und so den Ausbruch der Erkrankung früher vorherzusagen.17 Ob und wann derartige Verfahren generell in der Schizophrenie-Diagnostik zum Einsatz kommen, ist jedoch noch nicht absehbar.

Frühwarnzeichen erkennen

Die Prodromalphase der Schizophrenie (siehe oben) kann verschiedene Frühwarnzeichen aufweisen. Wenn du sie z. B. bei einem Angehörigen, einer Freundin oder einem Kollegen bemerkst, versuche die Person davon zu überzeugen, sich professionelle Hilfe zu suchen. Zeige ihr, dass du dir Sorgen um sie machst und biete ihr an, sie zu einer Ärztin oder einem Arzt zu begleiten.

Kognitive Veränderungen

Konzentrationsstörungen

Gedächtnisprobleme

Verschlechterung der schulischen oder beruflichen Leistungen

Probleme beim logischen Denken

Emotionale und soziale Veränderungen

Sozialer Rückzug

Verlust von Freundschaften

Stimmungsschwankungen

Erhöhte Reizbarkeit oder Ängstlichkeit

Wahrnehmungsveränderungen

Ungewöhnliche Sinneserfahrungen

Erhöhte Sensibilität gegenüber Licht, Geräuschen oder Berührungen

Gefühl der Unwirklichkeit

Verhaltensveränderungen

Vernachlässigung der Körperhygiene

Ungewöhnliche Überzeugungen oder Interessen

Schlafstörungen

Früherkennungs- und Therapiezentren (FeTZ)

In Deutschland gibt es spezialisierte Früherkennungs- und Therapiezentren, die sich auf die Identifikation und Behandlung von Personen mit erhöhtem Psychose-Risiko spezialisiert haben. Diese Zentren bieten:

Risikobeurteilung: Umfassende Diagnostik zur Einschätzung des Psychose-Risikos durch spezialisierte Fachkräfte.

Präventive Interventionen: Psychotherapeutische Maßnahmen, die darauf abzielen, den Ausbruch einer Psychose zu verhindern oder zu verzögern.

Monitoring: Regelmäßige Überwachung von Risikopersonen, um Veränderungen frühzeitig zu erkennen.

Beratung für Angehörige: Unterstützung und Information für Familie und Freunde von Betroffenen.

Eine bundesweite Liste dieser Früherkennungszentren indes du z. B. auf der Webseite „Neurologen und Psychiater im Netz“. Wenn du Frühwarnzeichen bei dir oder einem Angehörigen bemerkst, zögere nicht, professionelle Hilfe zu suchen. Eine frühzeitige Abklärung kann entscheidend für den weiteren Verlauf sein.

Moderne Verfahren helfen, Schizophrenie früher zu erkennen

Ärztinnen und Ärzten stehen heute verschiedene Untersuchungsverfahren zur Verfügung, die ihnen dabei helfen, die Diagnose Schizophrenie so sicher und so frühzeitig wie möglich zu stellen.

Dazu gehören z. B.:

Magnetresonanztomografie (MRT) zur Darstellung struktureller Hirnveränderungen

Funktionelle MRT zur Messung der Hirnaktivität

Elektroenzephalografie (EEG) zur Messung der Hirnströme

Neuropsychologische Testbatterien zur Bewertung kognitiver Funktionen

Computergestützte Verfahren zur Erfassung subtiler Veränderungen

Diagnostik: Wann solltest du zum Arzt gehen?

Die Entscheidung, professionelle Hilfe zu suchen, kann bei Schizophrenie schwierig sein, besonders wenn die Symptome schleichend auftreten. Es gibt jedoch klare Indikationen, wann ein Arztbesuch unerlässlich ist:

Halluzinationen jeder Art

Wahnvorstellungen oder paranoide Gedanken

Zusammenhangloses oder völlig unlogisches Sprechen

Extremer sozialer Rückzug über mehrere Wochen

Deutliche Verschlechterung der Alltagsfähigkeit

Anhaltende Konzentrationsstörungen

Langfristige Leistungsabnahme in Schule oder Beruf

Kontinuierlicher sozialer Rückzug

Anhaltende und schlimmer werdende Schlafstörungen

Anhaltende ungewöhnliche Verhaltensweisen

Die Rolle der Angehörigen

Wenn du eine nahe Angehörige oder ein naher Angehöriger eines Menschen mit Schizophrenie bist, dann kannst du eine wichtige Rolle bei der Erkennung und Behandlung der Krankheit spielen. Oft sind Angehörige die ersten, die Veränderungen bemerken. Ihre Unterstützung kann entscheidend sein.

Beobachtung und Dokumentation

Du kannst Veränderungen im Verhalten schriftlich festhalten.

Du kannst notieren, wann und wie lange sich Symptome zeigen.

Du kannst dabei helfen, herauszufinden, wodurch die Symptome ausgelöst, verstärkt oder abgeschwächt werden.

Unterstützung beim Arztbesuch

Du kannst die betroffene Person zu Terminen begleiten.

Du kannst bei der Kommunikation mit der Ärztin oder dem Arzt helfen.

Du kannst Behandlungsempfehlungen der Ärztin oder des Arztes unterstützen und bekräftigen.

Langfristige Begleitung

Du kannst die betroffene Person bei der Medikamenteneinnahme unterstützen.

Du kannst auf Frühwarnzeichen achten.

Du kannst die Hilfe koordinieren, wenn es zu einer krankheitsbedingten Krise kommt.

Der Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen in Bonn bietet Betroffenen umfangreiche Beratung und Hilfe an. Du erreichst ihn online unter www.bapk.de oder telefonisch unter (0228) 71 00 24 24. (montags bis donnerstags von 10 bis 12 sowie von 14 bis 20 Uhr, freitags von 10 bis 12 sowie von 14 bis 18 Uhr)

Zwangseinweisung: Wann ist sie notwendig?

Vor dieser drastischen Maßnahme fürchten sich viele Betroffene und viele Angehörige. Doch eine Zwangseinweisung erfolgt immer nach rechtlichen Vorgaben und erfordert grundsätzlich eine richterliche Anordnung. Sie ist immer nur eine Notmaßnahme und sollte so kurz wie möglich gehalten werden. Dennoch kann sie in seltenen Fällen bei einer Schizophrenie notwendig werden.

Wenn Selbstgefährdung vorliegt

Suizidgedanken oder -versuche (bitte lies dazu den Hinweis unten!)

Selbstverletzung

Vernachlässigung existentieller Bedürfnisse

Wenn Fremdgefährdung besteht

Bedrohung oder Gewalt gegenüber anderen

Unkontrolliertes Verhalten in der Öffentlichkeit

Wenn die Krankheitseinsicht völlig fehlt

Komplette Verweigerung der Behandlung trotz schwerer Symptome

Akute Psychose mit Realitätsverlust

Wichtiger Hinweis: Hast du oder ein(e) Angehörige(r) suizidale Gedanken? Dann solltet ihr euch unverzüglich ärztliche und psychotherapeutische Hilfe holen. Bitte wendet euch an die nächste psychiatrische Klinik, an die Telefonseelsorge unter (0800) 1110111, (0800) 1110222 oder 116 123 (Tag und Nacht) oder ruft in akuten Fällen den Notruf unter 112.

Diagnosestellung nach ICD und DSM

Die Diagnose einer Schizophrenie erfolgt immer nach international anerkannten Klassifikationssystemen.

ICD-11 (International Classification of Diseases)

Das ICD-11 ist das von der Weltgesundheitsorganisation WHO herausgegebene Klassifikationssystem. Für die Diagnose einer Schizophrenie müssen mindestens zwei der folgenden Symptome über einen Zeitraum von mindestens einem Monat vorliegen:16

Persistierende (über einen längeren Zeitraum fortbestehende) Wahnvorstellungen

Persistierende Halluzinationen

Formale Denkstörungen (u. a. Zerfahrenheit, häufige Themenwechsel, Bildung neuer, unverständlicher Wörter

Erlebnisse der Beeinflussung, Passivität oder Fremdkontrolle

Psychomotorische Störungen (z. B. katatone Unruhe, Agitation, Haltungsstereotypien, Mutismus)

Negativsymptome

Grob desorganisiertes Verhalten

DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders):

Das DSM-5 ist das amerikanische Klassifikationssystem. Die Kriterien sind ähnlich dem ICD-11, betonen aber zusätzlich:17

Funktionsbeeinträchtigung in wichtigen Lebensbereichen

Ausschluss anderer Erkrankungen

Berücksichtigung der Symptomdauer

Differentialdiagnostik: Andere Erkrankungen ausschließen

Da viele Beschwerden, die bei einer Schizophrenie auftreten, auch durch andere körperliche oder psychische Erkrankungen verursacht werden können, ist es wichtig, dass diese Ursachen so gut wie möglich ausgeschlossen werden, bevor die Diagnose Schizophrenie gestellt wird.

Folgende andere Ursachen gehören dazu:

Organische Ursachen

Gehirntumoren

Stoffwechselerkrankungen

Autoimmunerkrankungen

Medikamenten- oder Drogenmissbrauch

Andere psychische Erkrankungen

Bipolare Störung

Schwere Depression mit psychotischen Symptomen

Substanzinduzierte Psychose

Persönlichkeitsstörungen

Um die Diagnose Schizophrenie sicherstellen zu können, können Ärztinnen und Ärzte verschiedene Verfahren einsetzen.

Dazu gehören:

Ausführliche Anamnese und Exploration (Gespräch mit der/dem Betroffenen)

Körperliche und neurologische Untersuchung

Laboruntersuchungen (Blut, Urin)

Bildgebende Verfahren (MRT, CT)

Neuropsychologische Tests

In den älteren Fassungen der Klassifikationssysteme ICD und DSM wurde die Schizophrenie noch in verschiedene Subtypen eingeteilt. Diese Einteilung wurde inzwischen aufgegeben. Wir geben sie hier die häufigsten aber trotzdem wieder, weil sie die Begriffe manchmal im Diagnoseprozess noch auftauchen können.

Paranoide Schizophrenie

Die häufigste Form, die vor allem durch Wahnvorstellungen („Ich werde überwacht!“) und/oder Halluzinationen („Die Stimmen sagen mir, was ich tun soll.“) geprägt ist. Das Denken und die Emotionen bleiben dagegen relativ geordnet. Auch die Persönlichkeitsstruktur bleibt in vielen Fällen länger erhalten.

Hebephrene (desorganisierte) Schizophrenie

Diese Form beginnt häufig schon im Jugendalter und ist geprägt von gestörtem Denken und Sprechen („Wortsalat“). Zudem zeigen die Betroffenen häufig nur flache oder unangemessene Emotionen (z. B. Lachen in unpassenden Situationen). Wahnvorstellungen und/oder Halluzinationen treten dagegen kaum auf.

Katatone Schizophrenie

Bei dieser Form treten vor allem motorischen Auffälligkeiten auf. Dazu gehören z. B. Starrheit und Bewegungslosigkeit (Stupor), sprachliches Schweigen (Mutismus), das „Einfrieren“ der Haltung (Katalepsie), Erregungszustände oder Echolalie (die Betroffenen wiederholen Worte oder Bewegungen anderer wie ein Echo).

Wie gesagt, werden diese Subtypen inzwischen nicht mehr verwendet.

Stattdessen werden heute andere Faktoren bei der Diagnosestellung und der Therapieplanung berücksichtigt:

Positive Symptome (Halluzinationen, Wahn)

Negative Symptome (Apathie, sozialer Rückzug)

Desorganisierte Symptome (Denkstörungen, bizarres Verhalten)

Kognitive Symptome (Aufmerksamkeit, Gedächtnis)

Affektive Symptome (Depression, Manie)

Welche Besonderheiten weist die/der Betroffene auf?

Handelt es sich um die erste schizophrene Episode oder gab es zuvor schon weitere?

Lindert die Therapie die Symptome oder nicht (Behandlungsresistenz)?

Welche kognitiven Defizite sind festzustellen (kognitives Profil)?

Welche neurobiologischen Marker können nachgewiesen werden?

Diese neue Betrachtungsweise ermöglicht eine individuellere Therapieplanung und bessere Prognoseeinschätzung.

Therapie: So wird eine Schizophrenie behandelt

Medikamente sind ein zentraler Baustein der Schizophrenie-Therapie. Antipsychotika, oft auch Neuroleptika genannt, sind die wichtigsten Arzneimittel, die dafür zur Verfügung stehen. Es sind verschiedene Wirkstoffgruppen auf dem Markt.

Konventionelle Antipsychotika (erste Generation)

Diese Medikamente blockieren hauptsächlich bestimmte Dopamin-Rezeptoren im Gehirn.

Die am häufigsten eingesetzten Wirkstoffe sind:

Haloperidol

Chlorpromazin

Fluphenazin

Konventionelle Antipsychotika sind vor allem wirksam gegen Positivsymptome, haben aber oft erhebliche Nebenwirkungen, insbesondere Bewegungsstörungen (extrapyramidale Symptome).

Atypische Antipsychotika (zweite Generation)

Diese Medikamente wirken auf verschiedene Neurotransmitter-Systeme im Gehirn und haben oft weniger motorische Nebenwirkungen. Zu ihnen gehören:

Risperidon

Olanzapin

Quetiapin

Aripiprazol

Amisulprid

Clozapin

Die aktuelle Behandlungsleitlinie der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde e. V. (DGPPN) empfiehlt z. B. bei ausgeprägter Negativsymptomatik den Einsatz von Amisulprid oder Olanzapin.18 Es gibt aber noch viele weitere Empfehlungen.

KarXT – ein neues Medikament gegen Schizophrenie

Im September 2024 wurde von der amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA ein neues Medikament gegen Schizophrenie zugelassen:19 KarXT stellt das erste Medikament einer völlig neuen Klasse von Antipsychotika seit über 30 Jahren dar.

Anders als bisherige Antipsychotika wirkt KarXT im Gehirn nicht direkt auf Andockstellen für den Botenstoff (Neurotransmitter) Dopamin, sondern auf Andockstellen, die auf den Botenstoff Acetylcholin (ACh) reagieren. Von diesen sogenannten Muskarin-Rezeptoren gibt es insgesamt fünf verschiedene Typen, die neurowissenschaftlich mit M1, M2, M3, M4 und M5 bezeichnet werden. Im Gehirn sind sie vor allem an kognitiven Funktionen, wie Gedächtnis und Lernen, beteiligt. KarXT wirkt auf mehrere Muskarin-Rezeptoren.20

Bislang ist KarXT nur in den USA zugelassen. Wann das Medikament von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) zugelassen wird, steht noch nicht fest. Mehrere Studien konnten jedoch zeigen, dass KarXT bei Schizophrenie sowohl Positiv- als auch Negativsymptome reduziert, weniger motorische Nebenwirkungen verursacht, zu einer geringeren Gewichtszunahme führt und zudem eine bessere Wirkung auf die kognitiven Symptome einer Schizophrenie hat als bisherige Medikamente.21,22

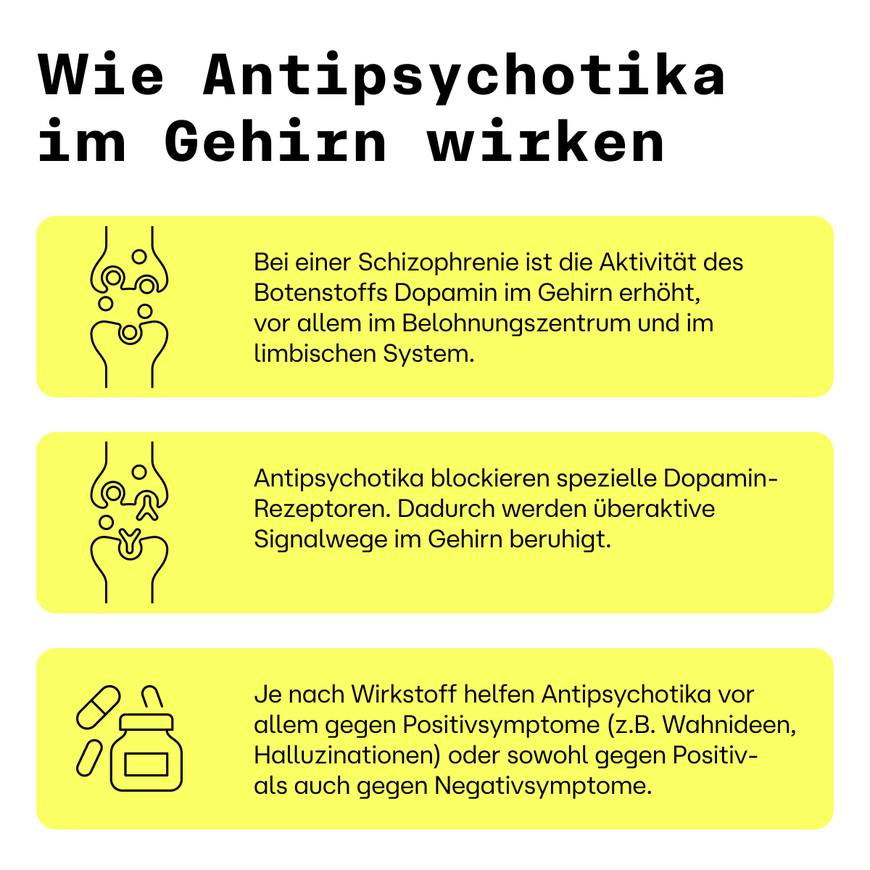

So wirken Antipsychotika im Gehirn

Die sogenannte Dopamin-Hypothese geht davon aus, dass die Positivsymptome einer Schizophrenie (v.a. Halluzinationen und Wahnvorstellungen) durch eine Überaktivität von Netzwerken im Gehirn ausgelöst werden, die überwiegend mit dem Botenstoff (Neurotransmitter) Dopamin arbeiten. Antipsychotika blockieren im Gehirn die Andockstellen (Rezeptoren) für Dopamin. Die Überaktivität in den Dopamin-Systemen lässt nach und die Positivsymptome klingen ab.

Neuere Forschungsdaten zeigen, dass auch die Botenstoffe Glutamat und Serotonin beziehungsweise eine verringerte Aktivität von Rezeptoren für diese Botenstoffe bei Schizophrenie eine wichtige Rolle spielen. Atypische Antipsychotika scheinen in diesen Netzwerken ebenfalls zu wirken. Das könnte erklären, warum sie sowohl Positiv- als auch Negativsymptome lindern können, und weniger Nebenwirkungen auslösen.

Wann mehrere Medikamente kombiniert werden

Etwa 20–30 % der Betroffenen sprechen nicht ausreichend auf ein Standard-Antipsychotika an. In solchen Fällen kann ein Umstieg auf Clozapin erwogen werden. Clozapin ist das wirksamste Antipsychotikum bei behandlungsresistenter Schizophrenie. Kommt es zum Einsatz, muss jedoch das Blutbild regelmäßig kontrolliert werden, da durch eine Clozapin-Therapie die Zahl bestimmter weißer Blutkörperchen (Neutrophilen) stark abnehmen kann, die z. B. für die Bekämpfung von Bakterien und Pilzen unerlässlich sind (Agranulozytose).

Darüber hinaus kann die Kombination verschiedener Antipsychotika oder die Zusatzbehandlung mit anderen Medikamenten in ausgewählten Fällen hilfreich sein, um die Wirksamkeit zu verbessern. Ärztinnen und Ärzte sprechen dann von Augmentations-, Add-on- oder Erweiterungsstrategien.

Sie kommen vor allem dann zum Einsatz, wenn:

Betroffene nicht ausreichend auf ein Antipsychotikum ansprechen,

sich bestimmte Symptome nicht ausreichend bessern (z. B. Negativsymptome, Kognition),

unerwünschte Nebenwirkungen reduziert oder

andere psychische Störungen, die gleichzeitig (komorbid) auftreten, z. B. Depressionen oder Ängste, mitbehandelt werden sollen.

Beispiele aus der Praxis

Eine Patientin mit Schizophrenie wird mit Risperidon behandelt, hat aber weiterhin starke Negativsymptome. Ihr Psychiater ergänzt Mirtazapin. Das ist eine Augmentation mit einem Antidepressivum.

Ein Patient spricht unzureichend auf Clozapin an. Aripiprazol wird hinzugefügt, um einen zusätzlichen Dopamin-Reiz zu modulieren.

An weiteren möglichen Wirkstoffen, welche die Symptome einer Schizophrenie lindern können, wird gegenwärtig intensiv geforscht.

Psychotherapie bei Schizophrenie

Psychotherapie ist eine wichtige Ergänzung zur medikamentösen Behandlung und kann die Prognose erheblich verbessern. Verschiedene Therapieansätze haben sich als wirksam erwiesen:

Kognitive Verhaltenstherapie (KVT): Die KVT ist die am besten erforschte Psychotherapieform bei Schizophrenie. Sie hilft Betroffenen dabei, ihre Symptome früher zu erkennen und zu verstehen, hilft ihnen dabei, Bewältigungsstrategien zu entwickeln, versetzt sie in die Lage, Wahnvorstellungen und Halluzinationen zu hinterfragen und verbessert ihre sozialen Fähigkeiten.

Familientherapie: Sie bezieht die Angehörigen in den Behandlungsprozess ein und kann so die Kommunikation in der Familie verbessern, Stress abbauen, Rückfälle verhindern und die Belastung der Angehörigen reduzieren.

Metakognitive Therapie: Diese psychotherapeutische Behandlung zielt darauf ab, dysfunktionale Denkprozesse zu korrigieren. Die Betroffenen sollen lernen, bewusster über sich selbst nachzudenken (Selbstreflexion), Denkfehler zu erkennen und zu vermeiden, welche die Erkrankung aufrechterhalten und genauer zu prüfen und kritisch zu hinterfragen, ob ein Gedanke wirklich wahr ist (Realitätsprüfung).

Soziales Kompetenztraining: Dieses Training hilft Betroffenen beim Aufbau sozialer Fertigkeiten, wie Gesprächsführung oder Problemlösungsstrategien, und bei der beruflichen Wiedereingliederung

Stigmatisierung und gesellschaftliche Herausforderungen

Schizophrenie ist eine der am stärksten stigmatisierten psychischen Erkrankungen. Diese Stigmatisierung hat tiefgreifende Auswirkungen auf das Leben der Betroffenen und stellt oft ein größeres Problem dar als die Erkrankung selbst.

Historische Wurzeln

Die Stigmatisierung der Schizophrenie hat viele historische Wurzeln. Jahrhundertelang wurden Menschen mit psychischen Erkrankungen ausgegrenzt, weggesperrt oder als „verrückt“ abgestempelt. Diese Vorstellungen wirken bis heute nach, obwohl unser Verständnis der Erkrankung erheblich gewachsen ist.

Auch die Medien tragen bis heute leider oft zur Stigmatisierung bei. Schizophrenie wird häufig mit Gewalt, Unberechenbarkeit und Gefährlichkeit assoziiert, ob wohl Studien zeigen, dass die meisten Menschen mit Schizophrenie nicht gewalttätig sind. Gleichwohl ist die Kriminalitätsrate unter ihnen höher als unter Gesunden. Das liegt aber vermutlich nicht allein an der Schizophrenie, sondern an weiteren begünstigenden Faktoren wie Alkohol- oder Drogenabhängigkeit.23

Fehlendes Wissen über die Erkrankung ist eine weitere Ursache für Stigmatisierung. Viele Menschen haben falsche Vorstellungen über Schizophrenie und ihre Behandelbarkeit. Sie fürchten sich vor Verhaltensweisen, die sie nicht verstehen oder einordnen können. Sie distanzieren sich von psychischen Erkrankungen, um sich selbst zu schützen.

Häufige Vorurteile und Mythen

Mythos: „Schizophrenie bedeutet gespaltene Persönlichkeit.“

Einer der hartnäckigsten Mythen ist die Verwechslung von Schizophrenie mit dissoziativer Identitätsstörung (multiple Persönlichkeitsstörung). Schizophrenie hat nichts mit gespaltener Persönlichkeit zu tun.Mythos: „Schizophrenie ist unheilbar.“

Obwohl Schizophrenie eine chronische Erkrankung ist, können viele Betroffene mit angemessener Behandlung ein weitgehend normales Leben führen. Die Prognose hat sich in den letzten Jahrzehnten erheblich verbessert.Mythos: „Menschen mit Schizophrenie sind immer gefährlich.“

Die Realität ist, dass Menschen mit Schizophrenie häufiger Opfer von Gewalt werden als selbst gewalttätig zu sein. Das Risiko für Gewalttätigkeit ist nur geringfügig erhöht und meist mit anderen Faktoren wie Alkohol- oder Drogenmissbrauch verbunden.Mythos: „Schizophrenie entsteht durch schlechte Erziehung.“

Die Schizophrenie ist eine neurobiologische Erkrankung mit starken genetischen Komponenten. Sie entsteht nicht durch schlechte Erziehung oder persönliches Versagen.

Das große Problem daran ist: Viele Betroffene verinnerlichen diese gesellschaftlichen Vorurteile und entwickeln eine negative Selbstwahrnehmung. Dies kann zu vermindertem Selbstwertgefühl und zu sozialem Rückzug führen. Zudem können sich die Symptome dadurch verschlechtern oder eine Behandlung wird eher vermieden. Studien zeigen außerdem, dass Menschen mit Schizophrenie erhebliche Schwierigkeiten haben, Arbeitsplätze zu finden oder zu behalten. Die Arbeitslosenquote ist deutlich höher als in der Allgemeinbevölkerung24.

Die Stigmatisierung überwinden

Die Überwindung der Stigmatisierung erfordert gemeinsame Anstrengungen aller Beteiligten, der Betroffenen, ihrer Angehörigen, der Fachkräfte und der Gesellschaft als Ganzes. Aufklärung und Information sind die wichtigsten Schlüssel. Je mehr Menschen über Schizophrenie wissen, desto weniger Angst und Vorurteile bestehen. Auch der direkte Kontakt mit Betroffenen kann Vorurteile abbauen. Programme, die solche Begegnungen ermöglichen, sind besonders wirksam. Auch die Verwendung einer respektvollen Sprache ist entscheidend. Begriffe wie „Schizophrener“ sollten vermieden werden. Stattdessen sollte z. B. von „Personen mit Schizophrenie“ gesprochen werden.

Hilfreiche Kommunikationsstrategien

Bleib ruhig und respektvoll.

Versuche nicht, Wahnvorstellungen mit Argumenten zu entkräften.

Nimm die Gefühle der/des Betroffenen ernst.

Stelle behutsam einen Bezug zur Realität her.

Verharmlose die Symptome nicht.

Vermeide Vorwürfe und Schuldzuweisungen.

Langzeitprognose der Schizophrenie

Die Prognose der Schizophrenie hat sich in den letzten Jahrzehnten erheblich verbessert. Während früher oft von einer schlechten Prognose ausgegangen wurde, zeigen aktuelle Studien ein deutlich positiveres Bild. Das liegt auch daran, dass es heute bei der Behandlung nicht mehr allein um die Linderung der Symptome geht, sondern auch um die Wiedererlangung von Lebensqualität und sozialer Funktionsfähigkeit. Studien zeigen, dass etwa 20–30 % der Betroffenen eine vollständige Remission erreichen können23.

Insbesondere die Wiedereingliederung in das Berufsleben ist ein wichtiger Indikator für Lebensqualität. Moderne Unterstützungsprogramme haben bei Menschen mit Schizophrenie Erfolgsraten von 60–70 % bei der Arbeitsplatzfindung.25

Viele Betroffene können zudem stabile Beziehungen aufbauen und aufrechterhalten. Familientherapie und soziales Kompetenztraining können dabei helfen. Mit angemessener Hilfe können viele Betroffene selbstständig oder in betreuten Wohnformen leben.

Komorbidität: Mögliche Begleiterkrankungen

Etwa 50% der Menschen mit Schizophrenie haben Probleme mit Alkohol oder Drogen. Dies kann die Prognose erheblich verschlechtern. Das gilt auch für depressive Symptome, die ebenfalls häufig auftreten und das Suizid-Risiko erhöhen können. Zudem haben Menschen mit Schizophrenie ein erhöhtes Risiko für Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Infektionskrankheiten. Umso wichtiger ist eine umfassende, integrierte Behandlung, die nicht nur die Schizophrenie, sondern alle körperlichen und psychischen Begleiterkrankungen in den Blick nimmt.

Auch die Angehörigen brauchen Unterstützung

Die Diagnose Schizophrenie belastet nicht nur die Betroffenen selbst, sondern das gesamte familiäre und soziale Umfeld. Angehörige stehen vor besonderen Herausforderungen. Viele trauern um ein „verlorenes“ Familienmitglied, haben Angst vor der Zukunft, fühlen sich hilflos oder machen sich selbst Vorwürfe.

Die Behandlung der Schizophrenie in den (Familien-)Alltag zu integrieren, kann schwierig sein und zur finanziellen Belastung werden. Vorurteile und Berührungsängste (siehe oben) treiben auch viele Angehörige von psychisch erkrankten Menschen in die soziale Isolation, belasten die Familie und können zu Problemen am Arbeitsplatz führen.

Du als Angehörige(r) kannst jedoch nur helfen, wenn du selbst gesund bleibst. Selbstfürsorge ist daher nicht egoistisch, sondern notwendig.

Hilfreiche Strategien für Angehörige:

Beachte deine körperlichen und seelischen Grenzen.

Such dir professionelle Hilfe

Pflege deine sozialen Kontakte (Freundeskreis, Nachbarschaft).

Behalte deine Hobbys und Interessen unbedingt bei.

Nimm dir regelmäßig Auszeiten.

Wenn du als Angehöriger merkst, dass die Belastung zu groß wird, solltest du professionelle Hilfe suchen. Es ist wichtig, dass du selbst gesund bleibst, um anderen helfen zu können.

Der Bundesverband der Angehörigen psychisch erkrankter Menschen in Bonn bietet Betroffenen umfangreiche Beratung und Hilfe an. Du erreichst ihn online unter www.bapk.de oder telefonisch unter (0228) 71 00 24 24. (montags bis donnerstags von 10 bis 12 sowie von 14 bis 20 Uhr, freitags von 10 bis 12 sowie von 14 bis 18 Uhr).

Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Schizophrenie

Schizophrenie ist eine chronische Erkrankung, die bisher nicht heilbar ist. Mit modernen Behandlungsmethoden können jedoch die Symptome sehr gut kontrolliert werden. Viele Betroffene führen ein weitgehend normales Leben. Etwa 20-30% der Betroffenen können eine vollständige Remission erreichen.

Die Schizophrenie entsteht durch das Zusammenwirken genetischer Veranlagung und Umweltfaktoren (Vulnerabilitäts-Stress-Modell). Biologische, psychologische und soziale Faktoren spielen eine Rolle. Es ist keine Folge schlechter Erziehung oder persönlichen Versagens.

Nein, die meisten Menschen mit Schizophrenie sind nicht gefährlicher als die Allgemeinbevölkerung. Sie werden häufiger Opfer von Gewalt als Täter. Das Risiko für Gewalttätigkeit ist nur minimal erhöht und meist mit anderen Faktoren wie Alkohol- oder Drogenmissbrauch verbunden.

Eine direkte Prävention ist nicht möglich, da die genetische Veranlagung nicht beeinflussbar ist. Allerdings können Risikofaktoren reduziert werden: Vermeidung von Drogenmissbrauch, Stressmanagement und frühzeitige Behandlung von Frühwarnzeichen können hilfreich sein.

Medikamente sind ein wichtiger Baustein der Behandlung. Antipsychotika können Positivsymptome effektiv reduzieren. Neue Medikamente zeigen vielversprechende Ergebnisse auch bei Negativsymptomen. Die Medikamenteneinnahme sollte regelmäßig und dauerhaft erfolgen.

Psychotherapie ist eine wichtige Ergänzung zur medikamentösen Behandlung. Kognitive Verhaltenstherapie, Familientherapie und soziales Kompetenztraining können die Lebensqualität erheblich verbessern und Rückfälle verhindern.

Ja, viele Menschen mit Schizophrenie können arbeiten. Spezielle Unterstützungs- und Wiedereingliederungsprogramme haben Erfolgsraten von 60-70%.

Frühwarnzeichen sind: Schlafstörungen, erhöhte Anspannung, sozialer Rückzug, Vernachlässigung der Selbstfürsorge, Misstrauen oder ungewöhnliche Gedanken. Bei solchen Anzeichen sollte schnell professionelle Hilfe gesucht werden.

Angehörige können durch Verständnis, Unterstützung bei der Behandlung und Beobachtung von Veränderungen helfen. Wichtig ist auch die eigene Selbstfürsorge und der Kontakt zu Angehörigengruppen.

Erste Anlaufstelle ist der Hausarzt oder ein Facharzt für Psychiatrie. Notfälle: Notarzt (112) oder psychiatrische Notdienste. Weitere Hilfen: Sozialpsychiatrische Dienste, Beratungsstellen, Selbsthilfegruppen und spezialisierte Kliniken.

Mangalore, R., & Knapp, M. (2007). Cost of schizophrenia in England. The Journal of Mental Health Policy and Economics, 10(1), 23-41.

Safiri, S., Noori, M., Nejadghaderi, S. et al. The burden of schizophrenia in the Middle East and North Africa region, 1990–2019. Sci Rep 14, 9720 (2024). https://doi.org/10.1038/s41598-024-59905-8, https://www.nature.com/articles/s41598-024-59905-8.pdf

He H, Liu Q, Li N, et al. Trends in the incidence and DALYs of schizophrenia at the global, regional and national levels: results from the Global Burden of Disease Study 2017. Epidemiology and Psychiatric Sciences. 2020;29:e91. doi:10.1017/S2045796019000891, https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/content/view/81AD934C03A328C6BC2AE8EE36967492/S2045796019000891a.pdf/trends-in-the-incidence-and-dalys-of-schizophrenia-at-the-global-regional-and-national-levels-results-from-the-global-burden-of-disease-study-2017.pdf

Jääskeläinen, E., Juola, P., Hirvonen, N., McGrath, J. J., Saha, S., Isohanni, M., ... & Miettunen, J. (2013). A systematic review and meta-analysis of recovery in schizophrenia. Schizophrenia Bulletin, 39(6), 1296-1306.

Hilker R, Helenius D, Fagerlund B, Skytthe A, Christensen K, Werge TM, Nordentoft M, Glenthøj B. Heritability of Schizophrenia and Schizophrenia Spectrum Based on the Nationwide Danish Twin Register. Biol Psychiatry. 2018 Mar 15;83(6):492-498. doi: 10.1016/j.biopsych.2017.08.017. Epub 2017 Sep 1. PMID: 28987712.

Gottesman II, Laursen TM, Bertelsen A, Mortensen PB. Severe mental disorders in offspring with 2 psychiatrically ill parents. Arch Gen Psychiatry. 2010 Mar;67(3):252-7. doi: 10.1001/archgenpsychiatry.2010.1. PMID: 20194825.

Westacott LJ and Wilkinson LS (2022) Complement Dependent Synaptic Reorganisation During Critical Periods of Brain Development and Risk for Psychiatric Disorder. Front. Neurosci. 16:840266. doi: 10.3389/fnins.2022.840266 https://www.frontiersin.org/journals/neuroscience/articles/10.3389/fnins.2022.840266/pdf

Rey R, Suaud-Chagny MF, Bohec AL, Dorey JM, d'Amato T, Tamouza R, Leboyer M. Overexpression of complement component C4 in the dorsolateral prefrontal cortex, parietal cortex, superior temporal gyrus and associative striatum of patients with schizophrenia. Brain Behav Immun. 2020 Nov;90:216-225. doi: 10.1016/j.bbi.2020.08.019. Epub 2020 Aug 19. PMID: 32827700.

Brown AS, Meyer U. Maternal Immune Activation and Neuropsychiatric Illness: A Translational Research Perspective. Am J Psychiatry. 2018 Nov 1;175(11):1073-1083. doi: 10.1176/appi.ajp.2018.17121311. Epub 2018 Sep 17. PMID: 30220221; PMCID: PMC6408273. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6408273/pdf/nihms970630.pdf

Canetta SE, Brown AS. PRENATAL INFECTION, MATERNAL IMMUNE ACTIVATION, AND RISK FOR SCHIZOPHRENIA. Transl Neurosci. 2012 Dec 1;3(4):320-327. doi: 10.2478/s13380-012-0045-6. PMID: 23956839; PMCID: PMC3744366. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3744366/pdf/nihms-455370.pdf

Marques TR, Ashok AH, Pillinger T, Veronese M, Turkheimer FE, Dazzan P, Sommer IEC, Howes OD. Neuroinflammation in schizophrenia: meta-analysis of in vivo microglial imaging studies. Psychol Med. 2019 Oct;49(13):2186-2196. doi: 10.1017/S0033291718003057. Epub 2018 Oct 25. PMID: 30355368; PMCID: PMC6366560. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6366560/pdf/S0033291718003057a.pdf

Bloomfield PS, Selvaraj S, Veronese M, Rizzo G, Bertoldo A, Owen DR, Bloomfield MA, Bonoldi I, Kalk N, Turkheimer F, McGuire P, de Paola V, Howes OD. Microglial Activity in People at Ultra High Risk of Psychosis and in Schizophrenia: An [(11)C]PBR28 PET Brain Imaging Study. Am J Psychiatry. 2016 Jan;173(1):44-52. doi: 10.1176/appi.ajp.2017.1744correction https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4821370/pdf/emss-67512.pdf

Pollak TA, McCormack R, Peakman M, Nicholson TR, David AS. Prevalence of anti-N-methyl-D-aspartate (NMDA) receptor [corrected] antibodies in patients with schizophrenia and related psychoses: a systematic review and meta-analysis. Psychol Med. 2014 Sep;44(12):2475-87. doi: 10.1017/S003329171300295X

Tong J, Huang J, Luo X, Chen S, Cui Y, An H, Xiu M, Tan S, Wang Z, Yuan Y, Zhang J, Yang F, Li CR, Hong LE, Tan Y. Elevated serum anti-NMDA receptor antibody levels in first-episode patients with schizophrenia. Brain Behav Immun. 2019 Oct;81:213-219. doi: 10.1016/j.bbi.2019.06.017 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6754783/pdf/nihms-1532622.pdf

Keefe, R. S., & Harvey, P. D. (2012). Cognitive impairment in schizophrenia. In Novel Antischizophrenia Treatments (pp. 11-37). Springer.

World Health Organization. (2019). International classification of diseases for mortality and morbidity statistics (11th Revision). https://icd.who.int/

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596

DGPPN e.V. (Hrsg.) für die Leitliniengruppe: S3-Leitlinie Schizophrenie. Kurzfassung, 2019, Version 1.0, zuletzt geändert am 15. März 2019, verfügbar unter: https://www.awmf.org/leitlinien/detail/ll/038-009.html

FDA. (2024). FDA approves new drug to treat schizophrenia for adults. FDA News Release.

Brannan, S. K., Sawchak, S., Miller, A. C., et al. (2021). Muscarinic cholinergic receptor agonist and peripheral antagonist for schizophrenia. New England Journal of Medicine, 384(8), 717-726.

Kaul, Inder et al. Efficacy and safety of the muscarinic receptor agonist KarXT (xanomeline–trospium) in schizophrenia (EMERGENT-2) in the USA: results from a randomised, double-blind, placebo-controlled, flexible-dose phase 3 trial, The Lancet, Volume 403, Issue 10422, 160-170

Kaul I, Sawchak S, Walling DP, et al. Efficacy and Safety of Xanomeline-Trospium Chloride in Schizophrenia: A Randomized Clinical Trial. JAMA Psychiatry. 2024;81(8):749–756. doi:10.1001/jamapsychiatry.2024.0785

Jobe, T. H., & Harrow, M. (2005). Long-term outcome of patients with schizophrenia: a review. The Canadian Journal of Psychiatry, 50(14), 892-900.

Marwaha, S., & Johnson, S. (2004). Schizophrenia and employment: a review. Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology, 39(5), 337-349.

Bond, G. R., Drake, R. E., & Becker, D. R. (2008). An update on randomized controlled trials of evidence-based supported employment. Psychiatric Rehabilitation Journal, 31(4), 280-290.

Autor:in

Stephan Hillig

Dipl.-Psych. Stephan Hillig

Stephan Hillig ist Diplom-Psychologe und Content-Manager. Er studierte Psychologie, Psychiatrie und Neurologie und arbeitete danach über zehn Jahre als Medizin-Journalist, Redakteur und Ressortleiter in verschiedenen Verlagen und für unterschiedliche Zeitschriften. Am liebsten schreibt er über Gesundheitsthemen, die zeigen, wie eng und kraftvoll Körper und Psyche miteinander verzahnt sind, sowie Texte, die Menschen dabei unterstützen, gesund zu bleiben oder schnell wieder zu werden.

)

Geprüft von

Dr. Adela Taranu

Head of GMA

Pharmacologist

)

)