)

Atemwegsgesundheit

COPD verstehen: Symptome, Ursachen und wichtige Unterschiede zu Asthma

Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) betrifft viele Menschen, entwickelt sich aber oft schleichend und bleibt lange unbemerkt. Dabei ist sie eine ernst zu nehmende Erkrankung. Chronischer Husten, Auswurf am ...

Kurz und knapp

Die Hauptursache einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) ist langjähriges Rauchen; zu den weiteren Risikofaktoren zählen u. a. Luftverschmutzung und berufliche Schadstoffe.1

COPD wird häufig spät erkannt, da erste Symptome wie Husten oder Kurzatmigkeit lange unterschätzt oder dem Alter bzw. dem Rauchen zugeschrieben werden.1

Früherkennung ist wichtig, insbesondere bei langjährigen Raucherinnen und Rauchern sowie bei Menschen mit anhaltendem Husten oder Atemnot.1,2

Die Erkrankung ist weit verbreitet. Typische Symptome sind Atemnot, Husten und Auswurf, die sogenannten AHA-Symptome.3

Häufig treten bei COPD auch Begleiterkrankungen (Komorbiditäten) auf, zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Osteoporose oder Depressionen.1,2,3,4

Im Unterschied zu Asthma führt COPD zu einer anhaltenden, meist fortschreitenden Verengung der Atemwege, die sich nicht vollständig zurückbildet. Asthma beginnt oft schon im Kindes- oder Jugendalter, wird häufig durch Allergien ausgelöst und führt zu einer Verengung der Atemwege, die sich in vielen Fällen wieder zurückbildet. Bei richtiger Behandlung lässt sich Asthma oft gut kontrollieren.1

Die Erkrankung verläuft meist fortschreitend und kann sich in akuten Verschlechterungen (sogenannten Exazerbationen) äußern, die eine medizinische Behandlung erfordern.1

Diagnose und Behandlung orientieren sich an den aktuellen Leitlinien und werden individuell auf die Patientin oder den Patienten abgestimmt. Dabei können sowohl medikamentöse als auch nicht-medikamentöse Maßnahmen zum Einsatz kommen.1

COPD: Veränderungen in deiner Lunge erkennen und verstehen

Die chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) ist eine Krankheit, die viele Menschen betrifft, ohne dass sie es gleich merken. Vielleicht hast du selbst oder hat ein(e) Angehörige(r) schon länger Husten, morgendlichen Auswurf oder öfter Atemnot. Hinter solchen Beschwerden kann COPD stecken. Bei einer COPD sind die Bronchien dauerhaft verengt, was das Atmen anstrengend macht.

Umso wichtiger ist es, die ersten Anzeichen einer COPD (chronisch obstruktive Lungenerkrankung) frühzeitig zu erkennen und sich umfassend über die Erkrankung zu informieren. COPD ist kein einzelnes Krankheitsbild, sondern umfasst zwei verschiedene Formen von Lungenerkrankungen, die häufig gleichzeitig auftreten: die chronisch obstruktive Bronchitis und das Lungenemphysem.1

Die chronisch obstruktive Bronchitis ist eine dauerhafte, fortschreitende Entzündung der Bronchien, die zu einer bleibenden Verengung der Atemwege (Atemwegsobstruktion) führt. Typische Anzeichen sind ein anhaltender Husten mit Auswurf, meist über mindestens drei Monate pro Jahr und über zwei aufeinanderfolgende Jahre hinweg, sowie zunehmende Atemnot, vor allem bei körperlicher Belastung. Manche Betroffene entwickeln zusätzlich eine Überblähung der Lunge (Hyperinflation). Sie entsteht, wenn die Atemwege so verengt sind, dass beim Ausatmen nicht mehr die gesamte Luft entweichen kann. Die verbrauchte Luft staut sich in der Lunge, und es bleibt weniger Platz für frische Luft. Das macht das Atmen anstrengender und verringert die körperliche Leistungsfähigkeit. Eine chronisch obstruktive Bronchitis kann mit oder ohne Lungenemphysem auftreten.

Beim Lungenemphysem sind die feinen Lungenbläschen (Alveolen), in denen der Sauerstoff ins Blut gelangt, dauerhaft geschädigt oder zerstört. Dadurch verkleinert sich die Fläche für den Sauerstoffaustausch, und das Lungengewebe verliert seine Elastizität. Die Lunge kann sich beim Ausatmen nicht mehr vollständig zusammenziehen, sodass verbrauchte Luft in der Lunge zurückbleibt und es zu einer verstärkten Überblähung kommt. Trotz tiefer Atemzüge gelangt so weniger Sauerstoff ins Blut, was zunächst zu Atemnot bei körperlicher Anstrengung und später auch in Ruhe führen kann. Ein fortgeschrittenes Lungenemphysem kann zudem Herz und Kreislauf belasten und eine Rechtsherzschwäche begünstigen.

Gut zu wissen: Wie stark die Atemwege verengt sind, ob die Lunge überbläht ist, oder wie sehr der Sauerstoffaustausch eingeschränkt ist, das ist bei jeder betroffenen Person unterschiedlich ausgeprägt.

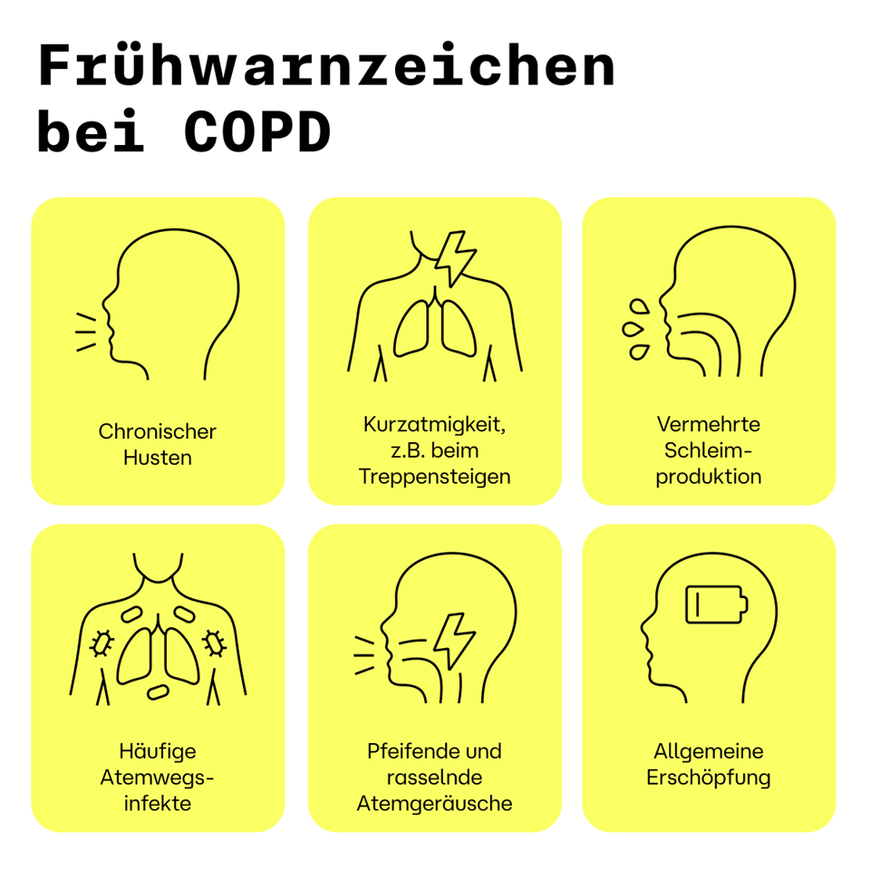

COPD früh erkennen – warum es wichtig ist

Häufiger Husten, Atemnot bei Belastung oder langjähriges Rauchen können erste Hinweise auf eine chronisch obstruktive Lungenerkrankung (COPD) sein. Je früher die Erkrankung erkannt wird, desto besser lässt sich ihr Fortschreiten verlangsamen.

Aktuelle Leitlinien wie GOLD 2025 und die Nationale Versorgungs-Leitlinie COPD empfehlen eine gezielte Früherkennung bei Risikopersonen, insbesondere bei langjährigen Raucherinnen und Rauchern sowie bei Menschen mit anhaltendem Husten oder Atemnot.1,2 Dabei kommt in der Regel eine Spirometrie zum Einsatz, das ist eine Basisuntersuchung zur Messung der Lungenfunktion.

Gut zu wissen: Die Spirometrie ist eine einfache und schmerzfreie Untersuchung der Lungenfunktion. Dabei atmest du über ein Mundstück in ein Gerät, das misst, wie viel Luft du ein- und ausatmen kannst und wie schnell das geschieht. So lässt sich erkennen, ob deine Atemwege verengt sind, was ein typisches Zeichen für eine COPD ist.

Wird eine COPD bereits in einem frühen Stadium festgestellt, ist nicht immer sofort eine medikamentöse Behandlung erforderlich. Oft können ein Rauchstopp, regelmäßige körperliche Aktivität und empfohlene Impfungen das Fortschreiten wirksam bremsen.5 Wenn Beschwerden bestehen oder zunehmen, kann eine gezielte medikamentöse Therapie helfen, Symptome zu lindern und die Lebensqualität zu erhalten.

Typische Anzeichen einer COPD können sehr unterschiedlich sein

AHA – die drei typischen COPD-Symptome3,4:

Atemnot – anfangs meist nur bei Belastung, später auch in Ruhe.

Husten – oft über Monate anhaltend und nicht nur bei Erkältungen.

Auswurf – vor allem morgens, durch vermehrte Schleimproduktion in den Atemwegen.

Die Symptome müssen nicht alle gleichzeitig auftreten und entwickeln sich häufig schleichend. Husten und Auswurf können schon Jahre vor der Atemnot bestehen. Die Atemnot macht sich zunächst vor allem bei körperlicher Anstrengung bemerkbar, zum Beispiel beim Treppensteigen oder Spazierengehen.

Zu den weiteren Anzeichen einer COPD zählen:

Ungewöhnliche Atemgeräusche wie Pfeifen, Brummen oder Giemen, manchmal verbunden mit einem Engegefühl in der Brust, vor allem bei stärker ausgeprägter COPD.

Überblähung der Lunge, die sich zum Beispiel durch einen sogenannten Fassthorax äußern kann, also einen auffällig rundlichen, starren Brustkorb.

Wassereinlagerungen in Beinen oder Armen, besonders in späteren Krankheitsphasen.

Ungewollter Gewichtsverlust in fortgeschrittenen Stadien.

Wenn du solche Anzeichen bei dir bemerkst, sprich frühzeitig mit deiner Hausärztin oder deinem Hausarzt darüber. Bei Bedarf kann auch eine Überweisung zu einer Lungenfachärztin oder einem Lungenfacharzt erfolgen.

Wichtig zu wissen: Die Beschwerden und der Verlauf der Erkrankung sind von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Auch die Lungenfunktion und das Risiko für plötzliche Verschlechterungen können individuell stark variieren.

Es trifft nicht nur die Lunge: Begleiterkrankungen bei COPD

COPD betrifft nicht nur die Lunge, sondern ist oft mit anderen Krankheiten verbunden. Diese Begleiterkrankungen nennt man Komorbiditäten. Viele Menschen mit COPD haben zusätzliche Erkrankungen, die den Verlauf der COPD beeinflussen können. Auch wissenschaftliche Untersuchungen zeigen, dass insbesondere Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei COPD häufig sind und bei der Behandlung mitberücksichtigt werden sollten4.

Solche Begleiterkrankungen können sich auch darauf auswirken, wie gut du deinen Alltag bewältigen kannst.

Dazu gehören beispielsweise1,2:

Eine Herzschwäche, Bluthochdruck oder Herzrhythmusstörungen kommen bei Menschen mit COPD häufiger vor. Sie können die Beschwerden verstärken und das Risiko für schwere Verläufe erhöhen.

Dazu gehören u. a. Diabetes und das sogenannte metabolische Syndrom, bei dem Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck und gestörte Blutfett-Werte gemeinsam auftreten können. Solche Stoffwechselerkrankungen und eine COPD können sich wechselseitig verstärken und die Lebensqualität erheblich beeinträchtigen.

Viele Menschen mit einer COPD meiden körperliche Aktivitäten (Bewegung, Sport), weil sie Angst vor Atemnot haben. Zudem geht eine COPD mit chronischen Entzündungen im Körper einher. Beides kann sich ungünstig auf die Knochendichte auswirken. Auch bestimmte Medikamente gegen COPD können bei langfristiger Anwendung dafür sorgen, dass die Knochen an Stabilität verlieren. Brüchige Knochen können bei Stürzen leichter und komplizierter brechen. Deshalb sollte bei COPD auch die Knochengesundheit regelmäßig kontrolliert werden (Knochendichtemessung).

Depressionen oder Angststörungen kommen bei einer COPD häufig vor. Sie können das Wohlbefinden stark beeinträchtigen und den Umgang mit der Erkrankung erschweren. Deshalb ist es wichtig, auch seelische Beschwerden ernst zu nehmen.

Auch innerhalb der Lunge kann es zu weiteren Erkrankungen kommen, z.B. zu einem erhöhten Blutdruck in den Lungengefäßen (pulmonale Hypertonie). Zudem besteht ein erhöhtes Risiko, an Lungenkrebs zu erkranken.

Diese Begleiterkrankungen sind nicht einfach nur zusätzliche Krankheiten, sondern stehen oft in engem Zusammenhang mit einer COPD. In manchen Fällen können sie die Krankheit verschlimmern und das Risiko für einen ungünstigen Verlauf erhöhen. Deshalb wird beim Arztbesuch regelmäßig auf solche Begleiterkrankungen geachtet, auch wenn du keine Beschwerden hast. Je früher auch diese Krankheiten entdeckt und behandelt werden, desto besser lassen sich schwere Verläufe und Krankenhausaufenthalte vermeiden.

COPD-Schweregrade: Wie stark ist die Lunge eingeschränkt?

Die Schwere einer COPD wird heute nicht mehr nur nach der Lungenfunktion beurteilt, sondern in zwei Schritten ermittelt1,2:

1. Lungenfunktionsgrad (GOLD 1–4)

Mit einer Lungenfunktionsmessung wird der sogenannte FEV₁-Wert bestimmt. Dieser Wert zeigt an, wie viel Luft du in einer Sekunde kräftig ausatmen kannst, nachdem du tief eingeatmet hast.

Die Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease (GOLD) teilt den Schweregrad einer COPD in vier Stadien ein. In welches Stadium Betroffene eingeordnet werden, richtet sich danach, wie stark ihre Lungenfunktion, genauer gesagt, ihr FEV1-Wert, prozentual von dem eines gesunden Erwachsenen in einem ähnlichen Alter abweicht.

Einteilung der COPD nach GOLD-Stadien anhand des FEV₁-Wertes

| Stadium | Wie stark ist die COPD? | FEV₁-Wert im Vergleich zum Normalwert |

|---|---|---|

| GOLD I | Leichte Beschwerden, oft kaum spürbar | ≥ 80 % |

| GOLD II | Spürbare Atemnot bei Belastung | 50–79 % |

| GOLD III | Deutliche Einschränkungen im Alltag | 30–49 % |

| GOLD IV | Starke Luftnot, eventuell Sauerstoff nötig | < 30 % |

(Quelle: Deutsche Atemwegsliga e. V., 2023)

2. Symptom- und Risikoeinschätzung

Zusätzlich zur Lungenfunktion wird auch erfasst, wie stark dich die COPD im Alltag einschränkt und wie hoch dein Risiko für plötzliche Verschlechterungen ist. Um dies einzuschätzen, nutzen Fachleute standardisierte Fragebögen wie den COPD Assessment Test (CAT) und die mMRC-Atemnot-Skala.1 Sie helfen dabei, die Beschwerden messbar zu machen, zum Beispiel wie sehr dich Atemnot beim Gehen, Treppensteigen oder anderen Tätigkeiten belastet.

Außerdem wird geschaut, wie oft es im letzten Jahr zu akuten Verschlechterungen gekommen ist und ob dabei ein Krankenhausaufenthalt nötig war. Anhand dieser Informationen kann die Ärztin oder der Arzt die Behandlung so planen, dass sie optimal zu deiner persönlichen Situation passt.

Ursachen: Wie entsteht eine COPD?

Die häufigste Ursache für die Entstehung einer COPD ist das Rauchen, und zwar nicht nur das aktive, sondern auch das passive Rauchen. Aber auch andere Formen des Tabakkonsums können deine Lunge schädigen und das Risiko für eine COPD erhöhen. Dazu gehören z.B. das Rauchen von Wasserpfeifen (Shishas), die Nutzung von Tabakerhitzern oder das Dampfen von E-Zigaretten. All diese Produkte können die Atemwege reizen und zu einer chronischen Entzündung führen, die sich langfristig negativ auf deine Lungenfunktion auswirken kann.

Nichtsdestotrotz entwickelt nicht jeder Mensch, der raucht, eine COPD. Dennoch zählt Rauchen zu den wichtigsten Risikofaktoren für diese Erkrankung. Aber auch andere Einflüsse können zur Entstehung beitragen.

Dazu gehören1:

Luftverschmutzung und Feinstaub, besonders in Städten oder stark belasteten Regionen.

Schadstoffe am Arbeitsplatz, wie Staub, Dämpfe oder Gase, etwa in der Bau-, Industrie- oder Landwirtschaft.

Rauch und Dämpfe in Innenräumen, etwa beim Kochen oder Heizen mit Holz oder Kohle ohne gute Belüftung.

Atemwegserkrankungen in der Kindheit, vor allem schwere oder häufige Infekte.

Eine durchgemachte Tuberkulose, also eine frühere Lungenerkrankung.

Belastungen schon vor der Geburt oder im Kleinkindalter, wenn beispielsweise die Mutter während der Schwangerschaft raucht.

Asthma oder eine sehr empfindliche Lunge, die leicht auf Reize reagiert.

Ein seltener genetischer Defekt, der sogenannte Alpha-1-Antitrypsin-Mangel, der die Lunge nicht ausreichend schützt.

Wachstumsstörungen der Lunge, z. B. durch Frühgeburt.

Wenn du Symptome wie anhaltenden Husten, Auswurf oder Atemnot bemerkst, sprich mit deiner Hausärztin oder deinem Hausarzt. Es ist wichtig, dass deine Beschwerden frühzeitig abgeklärt und richtig behandelt werden. Denn je früher die Erkrankung erkannt wird, desto besser kann ihr Verlauf positiv beeinflusst werden.

COPD und Asthma: Zwei Erkrankungen mit ähnlichen Beschwerden

Vielleicht hast du schon gehört, dass COPD und Asthma beide mit Husten, Atemnot oder Engegefühl in der Brust einhergehen können. Auch wenn sich die Symptome ähneln, handelt es sich um zwei verschiedene Erkrankungen, die auch unterschiedlich behandelt werden müssen.

Die GOLD-Report, ein internationaler medizinischer Standard zur Behandlung der COPD, stellt klar: COPD und Asthma sind nicht dieselbe Krankheit, auch wenn sie manche Merkmale gemeinsam haben. Ein früher verwendeter Begriff, „Asthma-COPD-Überlappung“ (kurz: ACO), wird heute nicht mehr empfohlen, weil es sich um zwei eigenständige Krankheitsbilder handelt.2

Beide Erkrankungen können jedoch bei einzelnen Patientinnen und Patienten gleichzeitig auftreten.

Die Tabelle zeigt dir die wichtigsten Unterschiede zwischen Asthma und COPD im Überblick:

| Merkmal | Asthma | COPD |

|---|---|---|

| Alter bei Beginn | häufig in der Kindheit oder Jugend | meist ab etwa dem 60. Lebensjahr |

| Rauchen | nicht die Ursache, aber kann Symptome verschlechtern | Hauptursache ist meist langjähriges Rauchen |

| Atemnot | plötzlich auftretend, oft durch Reize wie Pollen, Kälte oder Anstrengung | dauerhaft vorhanden, besonders bei körperlicher Belastung |

| Verlauf | unterschiedlich und in Schüben | langsam fortschreitend: die Beschwerden nehmen im Laufe der Zeit meist zu |

| Allergien | häufig beteiligt (z. B. Hausstaub, Pollen) | spielen in der Regel keine zentrale Rolle |

| Verengung der Atemwege (Obstruktion) | variabel, reversibel, oft nicht vorhanden | immer nachweisbar |

| FeNO (Fraktion des exhalierten Stickstoffmonoxids) | oft erhöht | bei COPD meist normal oder niedrig |

| Eosinophile im Blut | Entzündungszellen, die bei Asthma oft erhöht sind | bei COPD in der Regel normal |

| Reversibilität der Atemwegsverengung (wie gut sich eine Verengung der Atemwege wieder zurückbilden kann) | oft vollständig wieder rückgängig | keine vollständige Rückbildung möglich, bleibt zumindest teilweise bestehen |

| Überempfindlichkeit der Atemwege | meist vorhanden | selten |

| Ansprechen auf entzündungshemmende Medikamente | regelhaft vorhanden | selten |

(Quelle: Nationale Versorgungs-Leitlinie COPD, 2021)

Warum sind diese Unterschiede so wichtig?

Wenn du unter Atembeschwerden leidest, ist es entscheidend, die genaue Ursache herauszufinden. Denn auch wenn sich Asthma und COPD ähneln können, unterscheiden sie sich in ihrer Entstehung, im Verlauf und vor allem in der Behandlung. Für dich bedeutet das: Welche Medikamente dir helfen, wie deine Behandlung aufgebaut wird und wie oft du ärztlich begleitet wirst, hängt davon ab, ob du an Asthma oder COPD erkrankt bist. Deine Ärztin oder dein Arzt kann das durch gezielte Untersuchungen feststellen, z.B. mit einer Lungenfunktionsmessung oder einer Blutuntersuchung.

COPD: Ein kurzer Überblick zu Diagnose und Behandlung

Wenn bei dir der Verdacht auf eine COPD besteht, erfolgt die Diagnose durch ein ausführliches ärztliches Gespräch, eine körperliche Untersuchung und vor allem eine Lungenfunktionsprüfung. Ergänzend können weitere Untersuchungen nötig sein, um die Schwere der COPD genauer zu bestimmen und andere Erkrankungen auszuschließen.

Die Behandlung richtet sich nach dem Schweregrad deiner Symptome, dem Verlauf der Krankheit und der Häufigkeit von akuten Verschlechterungen. Ziel der Therapie ist es, deine Beschwerden zu lindern, deine Lebensqualität zu verbessern und den Krankheitsverlauf zu verlangsamen. Grundlage der Behandlung ist die inhalative Basistherapie mit langwirksamen bronchienerweiternden Medikamenten, die individuell angepasst wird. Je nach Beschwerden, Exazerbationsrisiko und weiteren Befunden kann zusätzlich ein entzündungshemmendes Inhalationspräparat hinzukommen. Ebenso wichtig sind nicht-medikamentöse Maßnahmen wie Rauchstopp, regelmäßige Bewegung oder Bewegungstherapie, Atemphysiotherapie, strukturierte Patientenschulungen und bei Bedarf eine Langzeitsauerstofftherapie.1,2

In unserem Ratgeber zur Diagnose erfährst du, wie COPD zuverlässig erkannt wird, welche ärztlichen Untersuchungen wichtig sind und welche Behandlungsmöglichkeiten dir heute zur Verfügung stehen. AAA-Pharma unterstützt dich mit verständlichen Informationen und nützlichen Hinweisen, damit du gut informiert mit deiner Erkrankung leben kannst.

Bundesärztekammer (BÄK), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Nationale Versorgungsleitlinie COPD – Teilpublikation der Langfassung, 2. Auflage. Version 1. 2021 [Abgerufen am 23.06.2025]. DOI: 10.6101/AZQ/000477.

Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease; Global strategy for the diagnosis, management, and prevention of chronic obstructive pulmonary disease. Bethesda: GOLD; 2025

https://goldcopd.org/wp-content/uploads/2024/11/GOLD-2025-Report-v1.0-15Nov2024_WMV.pdfDeutsche Atemwegsliga e. V. (2023). COPD – Leitlinie für Patienten und Angehörige. Online verfügbar unter: https://www.atemwegsliga.de/copd.html. Abgerufen am 11.08.2025.

Kahnert K, Jörres RA, Behr J, Welte T. The diagnosis and treatment of COPD and its comorbidities. Dtsch Arztebl Int 2023; 120: 434–44. DOI: 10.3238/arztebl.m2023.0027

COPD - Deutschland e.V. (2023). Impfprophylaxe bei COPD: Informationen für Betroffene und Interessierte. Online verfügbar unter: https://www.copd-deutschland.de/images/patientenratgeber/patientenbroschueren/impfprophylaxe.pdf. Abgerufen im Juli 2025

Autor:in

Stephan Hillig

Dipl.-Psych. Stephan Hillig

Stephan Hillig ist Diplom-Psychologe und Content-Manager. Er studierte Psychologie, Psychiatrie und Neurologie und arbeitete danach über zehn Jahre als Medizin-Journalist, Redakteur und Ressortleiter in verschiedenen Verlagen und für unterschiedliche Zeitschriften. Am liebsten schreibt er über Gesundheitsthemen, die zeigen, wie eng und kraftvoll Körper und Psyche miteinander verzahnt sind, sowie Texte, die Menschen dabei unterstützen, gesund zu bleiben oder schnell wieder zu werden.

Geprüft von

Dr. Christina Pfister

Team Lead GMA

Biochemist

)

)