)

Herzkreislauf

Medikamente gegen Bluthochdruck: Wie sie wirken, wann sie wichtig sindMedikamente gegen Bluthochdruck: Wie sie wirken, wann sie wichtig sind

Ein zu hoher Blutdruck, z.B. Werte von 140 zu 90 mmHg oder mehr, gemessen über einen längeren Zeitraum, bedeutet nicht zwangsläufig, dass du sofort Medikamente gegen Bluthochdruck (Hypertonie) verschrieben bekommst. Wenn...

Kurz und knapp

Was du über Bluthochdruck und Blutdrucksenker zur Behandlung wissen musst:

Bluthochdruck ist weit verbreitet und bleibt oft lange unbemerkt. Zwischen 20 und 30 Millionen Menschen in Deutschland haben dauerhaft zu hohe Blutdruckwerte, oft ohne es zu wissen.1,5 Das Tückische: Hypertonie verursacht anfangs kaum oder nur sehr unspezifische Beschwerden wie Schwindel, Schlafmangel und Ohrensausen. Deshalb wird Bluthochdruck auch „der stille Killer“ genannt. Bleibt er unbehandelt, können langfristig Herzinfarkt, Schlaganfall, Demenz und Nierenschäden auftreten.

Ab wann der Blutdruck als zu hoch bewertet wird, ist relativ leicht zu beantworten: ab 140 zu 90 mmHg beginnt der Bereich der Hypertonie. Schon Werte ab 130 zu 85 mmHg gelten als „hochnormal“ und sollten regelmäßig kontrolliert werden, insbesondere, wenn weitere Risikofaktoren wie Übergewicht, Rauchen oder ein Diabetes vorliegen.3,5 Wenn zu Hause oder in der Arztpraxis jedoch erstmalig ein Wert von z. B. 145/95 mmHg gemessen wurde, heißt das nicht automatisch, dass du auch wirklich Bluthochdruck hast. Die Werte sind erst bei regelmäßigen Messungen über längere Zeiträume aussagekräftig und auch nur dann, wenn richtig gemessen wurde.

Nicht jede Diagnose bedeutet sofort Medikamente. Oft reicht es zunächst, den Lebensstil zu ändern: gesünder essen, mehr bewegen, Gewicht reduzieren und Stress abbauen. Studien zeigen, dass man so den systolischen Blutdruck um bis zu 3,5 mmHg senken und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich reduzieren kann – ganz ohne Medikamente.6

Wenn der Blutdruck trotz Lebensstiländerung zu hoch bleibt oder weitere Risiken bestehen (z. B. Herzschwäche, Diabetes oder familiäre Vorbelastung), empfehlen Fachärztinnen bzw. Fachärzte blutdrucksenkende Medikamente. Dabei wird meist nicht nur ein Mittel verschrieben, sondern eine individuell abgestimmte Kombination. Zum Einsatz kommen u. a. ACE-Hemmer (z. B. Ramipril), AT1-Antagonisten (Sartane) (z. B. Candesartan), Betablocker (z. B. Metoprolol), Calciumantagonisten (z. B. Amlodipin) und Diuretika (z. B. Hydrochlorothiazid).

Nebenwirkungen sind z. B. Reizhusten (ACE-Hemmer), Müdigkeit (Betablocker), Schwindel oder Wassereinlagerungen (Calciumantagonisten). Wichtig: Medikamente nie eigenmächtig absetzen. Fast immer gibt es Alternativen, die deine Ärztin oder dein Arzt mit dir abstimmen kann.

Muss ich Blutdruckmedikamente ein Leben lang nehmen? Nicht unbedingt. Wer langfristig gesünder lebt, kann häufig die Dosis reduzieren oder sogar ganz auf Medikamente verzichten. Entscheidend ist, regelmäßig mit der behandelnden Ärztin oder dem behandelnden Arzt über Zielwerte, Wirkung und mögliche Anpassungen zu sprechen.

Wie viele Menschen haben zu hohen Blutdruck?Wie viele Menschen haben zu hohen Blutdruck?

Wie viele Menschen haben zu hohen Blutdruck?Wie viele Menschen haben zu hohen Blutdruck?

Nach Angaben des Wissenschaftlichen Instituts der AOK in Berlin liegt der Blutdruck bei 20–30 Millionen Menschen hierzulande dauerhaft zu hoch.1,5 Er schwankt zwar bei uns allen im Tagesverlauf, doch bei einer arteriellen Hypertonie, so der medizinische Fachbegriff, liegt er dauerhaft auf einem zu hohen Niveau. Das Gefährliche: Etwa 30 von 100 Betroffenen wissen gar nicht, dass ihr Blutdruck zu hoch ist und sie dadurch ein erhöhtes Herzinfarkt- und Schlaganfall-Risiko haben.2 Denn ein zu hoher Blutdruck verursacht lange Zeit keine oder nur sehr unspezifische Symptome und Beschwerden.

Dein Blutdruck, das „unbekannte Wesen“?Dein Blutdruck, das „unbekannte Wesen“?

Wir wollen dich damit auf keinen Fall in Panik versetzen. Bis sich blutdruckbedingte Folgeschäden entwickeln, vergehen oft viele Jahre, in denen der Bluthochdruck meist lange Zeit unbemerkt bleibt. Das sollte dich aber auf gar keinen Fall davon abhalten, dir Klarheit zu verschaffen. Erst recht, wenn du dir Sorgen um deinen Blutdruck machst oder ihn eher wie ein unbekanntes Wesen empfindest.

Die aktuelle „Nationale Versorgungsleitlinie Hypertonie“ rät in diesem Zusammenhang, dass jede(r) Erwachsene nach dem 18. Lebensjahr seinen Blutdruck kennen sollte und in der Arztpraxis gemessene Blutdruck-Werte dokumentiert werden sollten.3 Bis zum 40. Lebensjahr, lautet die Empfehlung internationaler Fachgesellschaften, sollte der Blutdruck am besten alle drei Jahre überprüft werden. Ab dem 40. Lebensjahr sollte die Kontrolle dann idealerweise jährlich erfolgen.4

Aber ab welchen Werten ist der Blutdruck eigentlich zu hoch? Die Tabelle gibt dir einen Überblick.3 Du willst genauer wissen, was mit „oberer Wert“ und „unterer Wert“ gemeint ist?

Tabelle: Wann ist der Blutdruck zu hoch?Tabelle: Wann ist der Blutdruck zu hoch?

| Unterer Wert (mmHg) | Oberer Wert (mmHg) | ||

|---|---|---|---|

| Optimal | < 120 | und | < 80 |

| Normal | 120 – 129 | und/oder | 80 – 84 |

| Hochnormal | 130 – 139 | und/oder | 85 – 89 |

| Bluthochdruck Grad 1 | 140 – 159 | und/oder | 90 – 99 |

| Bluthochdruck Grad 2 | 160 – 179 | und/oder | 100 – 109 |

| Bluthochdruck Grad 3 | ≥ 180 | und/oder | ≥ 110 |

Um zu wissen, wie es um deine Blutdruckwerte steht, solltest du sie regelmäßig in einer Arztpraxis messen lassen oder selbst zu Hause messen und für den nächsten Arztbesuch notieren.

Wie wird Bluthochdruck behandelt?Wie wird Bluthochdruck behandelt?

Wie wird Bluthochdruck behandelt?Wie wird Bluthochdruck behandelt?

Die Behandlung setzt sich grundsätzlich aus zwei Bausteinen zusammen:

Lebensstiländerung

Medikamentöse Therapie

Welche Maßnahmen und Medikamente bei dir zum Einsatz kommen, hängt von deiner gesundheitlichen Konstitution und deiner persönlichen Lebenssituation ab. Deine Ärztin oder dein Arzt wird mit dir gemeinsam entscheiden, welche Therapie für dich am besten geeignet ist.

Deine Ärztin oder dein Arzt wird dir alle Optionen durchgehen und mit dir über alle Vor- und Nachteile sprechen. Die Lebensstiländerung erfordert ein recht hohes Maß an Eigenverantwortung und Durchhaltevermögen. Es kann ein wenig dauern, bis sich bei dir Erfolge zeigen. Medikamente können als zusätzlicher Baustein vom behandelnden Arzt oder der behandelnden Ärztin direkt eingesetzt werden, sie können aber auch mit Nebenwirkungen verbunden sein.

Mit Teamwork gegen BluthochdruckMit Teamwork gegen Bluthochdruck

Deine Ärztin oder dein Arzt wird immer versuchen, die für dich passende Therapie zu finden . Dabei kommt es insbesondere darauf an, welchen Schweregrad dein Bluthochdruck bereits erreicht hat und wie wahrscheinlich es demzufolge ist, dass er bei dir bereits Folgeschäden verursachen konnte (siehe Tabelle oben).

Die Behandlung von Bluthochdruck ist also immer Teamwork.7 Damit ist gemeint, dass du und deine Ärztin oder dein Arzt gemeinsam besprecht, welche gesunden Blutdruck-Zielwerte du realistischerweise mit welchen Maßnahmen erreichen kannst.

Grundsätzlich wird ein Blutdruck-Zielwert unter 140/90 mmHg („unter 140 zu 90“) angestrebt. Das heißt aber nicht, dass du genau diese Werte erreichen musst und alles andere ein Misserfolg wäre. Abhängig von deiner Konstitution und deiner Lebenssituation legst du mit deiner Ärztin oder deinem Arzt immer für dich individuelle Zielwerte fest.3

Mehr Bewegung, gesünder essenMehr Bewegung, gesünder essen

Die häufigste Ursache für Bluthochdruck ist die sogenannte „primäre Hypertonie“, bei der keine spezifische organische Ursache als Auslöser erkennbar ist.5 Diese wird, unter anderem, durch eine ungesunde Lebensweise, also Übergewicht, Bewegungsmangel, eine ungesunde Ernährung, Alkoholkonsum und einen ungünstigen Umgang mit Stress bedingt. Wenn du es schaffst, diese Dinge dauerhaft zu ändern, kannst du damit u. a. deinen oberen (systolischen) Blutdruck-Wert um durchschnittlich 3,5 mmHg senken und dein Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen um etwa 30% verringern.6 Informationen zu einer Ernährung, die insbesondere bei Bluthochdruck helfen kann, die sogenannte DASH-Diät, haben wir - inkl. Rezepte - ebenfalls für dich aufbereitet.

Wenn diese Maßnahmen (Lebensstiländerung) deinen Blutdruck nicht weit genug senken oder bei dir bereits weitere Probleme vorliegen, z. B. eine Herzschwäche (Herzinsuffizienz), oder ein Diabetes, oder das Risiko hoch ist, dass sich bei dir solche Erkrankungen entwickeln, wird deine Ärztin oder dein Arzt dir zusätzlich blutdrucksenkende Medikamente (Antihypertensiva) verordnen.

Medikamente gegen BluthochdruckMedikamente gegen Bluthochdruck

Medikamente gegen BluthochdruckMedikamente gegen Bluthochdruck

Wenn deine Ärztin oder dein Arzt bei dir eine medikamentöse Therapie beginnen will, bedeutet das keinesfalls, dass eine ausgewogenere Ernährung und körperliche Aktivität (Bewegung, Sport) weniger wichtig werden. Im Gegenteil: Wenn du es schaffst, ungesunde Lebensgewohnheiten nachhaltig zu verändern, kommst du nach einer gewissen Zeit in vielen Fällen mit weniger Medikamenten aus oder kannst, nach Absprache mit deiner Ärztin oder deinem Arzt, sogar ganz auf sie verzichten. Eine gesunde Lebensweise bleibt also ein wichtiger Behandlungsbaustein.

So wirken die MedikamenteSo wirken die Medikamente

Damit du besser verstehst, wie blutdrucksenkende Medikamente wirken, stell dir einmal Folgendes vor:

Dein Herz arbeitet wie eine (Wasser-)Pumpe.

Deine Blutgefäße sind wie Schläuche, durch die Wasser (dein Blut) fließt.

Und alle deine Organe warten quasi wie Eimer darauf, dass sie mit frischem Wasser (Blut) gefüllt werden.

Der Blutdruck steigt demzufolge, wenn…

die Schläuche (Blutgefäße) sich verengen

die Flüssigkeitsmenge in den Schläuchen zunimmt

die Pumpe (Herz) mehr arbeiten muss.

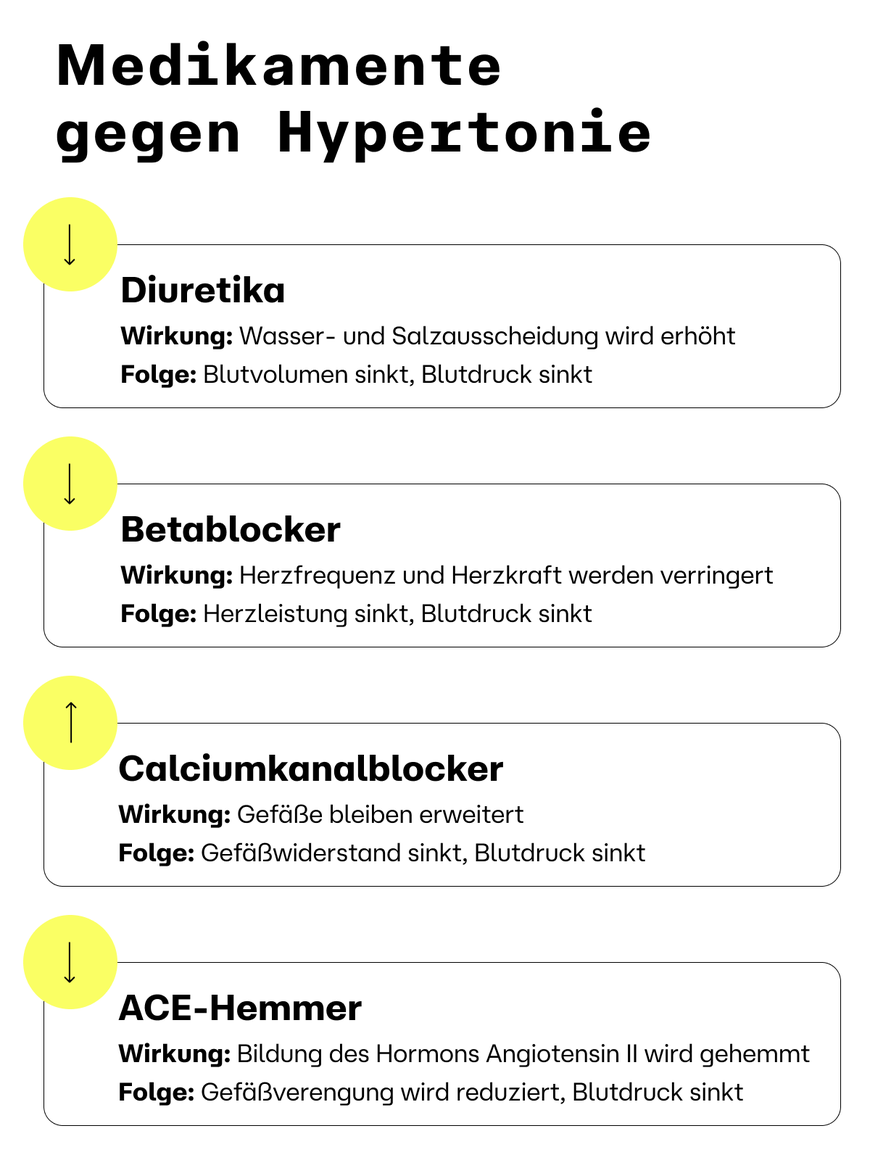

Medikamente gegen Bluthochdruck beeinflussen diese drei Möglichkeiten auf unterschiedliche Art und Weise. Das kann sich deine Ärztin oder dein Arzt zunutze machen: Anstatt dir nur ein Medikament zu verordnen, kann sie/er verschiedene Wirkstoffe miteinander kombinieren.3 Folgende Arzneimittel können dafür infrage kommen:3,5,9

ACE-HemmerACE-Hemmer

Ihre Wirkstoffnamen enden alle auf „pril“, z.B. Ramipril, Enalapril oder Lisinopril. ACE-Hemmer blockieren das körpereigene Angiotensin-Converting-Enzym (ACE), welches normalerweise dafür sorgt, dass das Prohormon (Vorstufe) Angiotensin I in das blutdrucksteigernde Hormon Angiotensin II umgewandelt wird. Angiotensin II verengt die Blutgefäße. Die medikamentöse Hemmung führt zu einer Entspannung und Erweiterung der Blutgefäße. Der Blutdruck sinkt. Dieser Effekt wird noch dadurch verstärkt, dass ACE-Hemmer zusätzlich den Abbau des gefäßerweiternden Hormons

Bradykinin hemmen.10 Eine mögliche Nebenwirkung ist jedoch ein trockener Reizhusten. Lässt dieser nicht nach oder wird zu unangenehm, kannst du in Absprache mit deiner Ärztin bzw. deinem Arzt zu einem gegebenenfalls zu einem anderen Präparat wechseln.

AT1-AntagonistenAT1-Antagonisten

Diese Wirkstoffe erkennst du an der Endung „-sartan“, z.B. Candesartan, Valsartan oder Losartan. Sie werden deshalb häufig auch als Sartane bezeichnet. Wie die ACE-Hemmer (siehe oben) unterbinden auch diese Medikamente die Wirkung des körpereigenen Hormons Angiotensin II, jedoch auf eine andere Art und Weise. AT1-Antagonisten besetzen winzige Andockstellen (Rezeptoren), an die Angiotensin II binden muss, um wirken zu können. Sind die Rezeptoren bereits besetzt, bleibt seine gefäßverengende Wirkung aus. Die Blutgefäße erweitern sich und der Blutdruck sinkt. Zudem fördern AT1-Antagonisten die Ausscheidung von Wasser und Natrium über die Nieren. Dadurch wird das Blutvolumen reduziert und der Blutdruck zusätzlich gesenkt.11 Der Vorteil: Der durch die ACE-Hemmer häufig verursachte Reizhusten tritt bei AT1-Antagonisten nicht auf. Sie werden im Allgemeinen gut vertragen. Mögliche Nebenwirkungen sind: Schwindel, Hautausschläge, Schwächegefühl, Müdigkeit, Wassereinlagerungen (Ödeme), Kopfschmerzen oder Schlaflosigkeit.

BetablockerBetablocker

Wirkstoffe dieser Gruppe enden alle auf „ol“, z. B. Metoprolol, Bisoprolol oder Nebivolol. Sie sorgen vor allem dafür, dass das Herz, langsamer schlägt und infolgedessen weniger Flüssigkeit in die Blutgefäße pumpt. Damit du sie gut verträgst, wird die Einnahmedosis langsam erhöht. Trotzdem können folgende Nebenwirkungen auftreten: Müdigkeit, Schwindelgefühl, Kopfschmerzen, verminderte Leistungsfähigkeit oder Übelkeit. Genutzt werden Betablocker vor allem dann, wenn über den Bluthochdruck hinaus weitere Herz-Kreislauf-Erkrankungen bestehen, z. B. eine Herzschwäche.

CalciumkanalblockerCalciumkanalblocker

Diese Wirkstoffe erkennst du am „-dipin“ im Namen, z. B. Amlodipin, Lercanidipin oder Nitrendipin. Calciumkanalblocker helfen, den Blutdruck zu senken, indem sie die Blutgefäße entspannen. Normalerweise sorgt Calcium in den Muskelzellen der Gefäßwände dafür, dass diese sich zusammenziehen und enger werden. Calciumkanalblocker blockieren spezielle „Tore“ für Calcium, sodass weniger davon in die Gefäßmuskeln gelangt. Dadurch bleiben die Gefäße weiter geöffnet, das Blut kann leichter fließen und der Druck in den Gefäßen sinkt.12,13 Da bestimmte Calciumkanalblocker auch den Herzschlag verlangsamen, werden sie bevorzugt bei Patientinnen bzw. Patienten mit krankhaft erhöhter Herzfrequenz angewendet. Nach einem Herzinfarkt oder bei einer fortgeschrittenen Herzschwäche werden sie nicht verordnet. Typische Nebenwirkungen sind: Wassereinlagerungen (Ödeme) in den Füßen und/oder den Unterschenkeln, Hitzewallungen oder Übelkeit.

DiuretikaDiuretika

Abhängig von ihrem Wirkmechanismus werden sie in verschiedene Untergruppen eingeteilt. Zur Behandlung von Bluthochdruck werden vor allem sogenannte Thiaziddiuretika eingesetzt, z.B. Chlortalidon, Hydrochlorothiazid oder Indapamid. Diuretika verringern die Flüssigkeitsmenge, die sich im gesamten System befindet. Der Effekt der sogenannten „Wassertabletten“ beruht auf einer erhöhten Salzausscheidung über die Nieren. Das im Salz enthaltene Mineral Natrium bindet Wasser. Daher gilt: Je weniger Natrium, desto geringer die Blutmenge und desto niedriger der Blutdruck.

Im Zuge der erhöhten Salzausscheidung sinkt jedoch manchmal auch der Kaliumspiegel. Das kann zu Herzrhythmusstörungen führen. Daher ist die Kombination mit ACE-Hemmern (s. oben) oder AT1-Antagonisten (s. oben) besonders sinnvoll, weil diese Wirkstoffgruppen eher für einen Kalium-Anstieg sorgen. Zusätzlich können Wirkstoffe aus der Gruppe der kaliumsparenden Diuretika zum Ausgleich beitragen. Von großem Nutzen sind Diuretika insbesondere für Patientinnen und Patienten mit Herzschwäche, weil nicht nur der Blutdruck sinkt, sondern auch Wassereinlagerungen abgebaut werden.

Gesünder leben, zahlt sich weiter ausGesünder leben, zahlt sich weiter aus

Der Therapieerfolg hängt entscheidend davon ab, dass du, trotz der Medikamente, weiterhin versuchst, dich gesünder zu ernähren, mehr Sport zu treiben und Stress abzubauen. Wichtig ist auch, dass du die Medikamente so anwendest, wie sie dir deine Ärztin oder dein Arzt verschrieben hat. Nimm sie nach Möglichkeit immer zur gleichen Zeit ein. Halte dich an die empfohlene Dosierung. Ändere die Dosierung nicht eigenmächtig und setze die Medikamente nicht einfach so ab.

Sprich schnellstmöglich mit deiner Ärztin oder deinem Arzt, wenn du das Gefühl hast, dass du die Medikamente nicht verträgst oder bei dir unerwünschte Nebenwirkungen auftauchen sollten.

Wir von AAA-Pharma unterstützen dich dabei. Mit verlässlichen Informationen und praktischen Tipps möchten wir dich auf deinem Weg begleiten.

FAQ: Medikamente gegen BluthochdruckFAQ: Medikamente gegen Bluthochdruck

FAQ: Medikamente gegen BluthochdruckFAQ: Medikamente gegen Bluthochdruck

Nicht unbedingt. Oft reicht es aus, den Lebensstil zu ändern – etwa durch gesündere Ernährung, mehr Bewegung und weniger Stress. Medikamente bekommst du meist erst dann verschrieben, wenn diese Maßnahmen nicht ausreichen oder ein erhöhtes Risiko für Folgeerkrankungen besteht.

Blutdruck gilt ab Werten von 140/90 mmHg (ugs. „140 zu 90“) als Bluthochdruck (Grad 1). Werte darüber fallen in Grad 2 oder Grad 3. Bereits sogenannte „hochnormale“ Werte (130–139/85–89 mmHg) können jedoch langfristig problematisch werden. Regelmäßige Kontrolle ist also wichtig.

Ein gesunder Lebensstil ist die Basis jeder Behandlung. Wer sich ausgewogen ernährt, mehr bewegt und Stress reduziert, kann den Blutdruck senken, oft sogar ohne Medikamente. Auch bei medikamentöser Therapie bleibt ein gesunder Lebensstil zentral und kann helfen, Medikamente zu reduzieren. Die Bewertung, ob du deine Medikamente tatsächlich reduzieren kannst, liegt jedoch immer bei deiner Ärztin oder deinem Arzt.

Zum Einsatz kommen verschiedene Wirkstoffgruppen wie ACE-Hemmer, AT1-Antagonisten (Sartane), Betablocker, Calciumantagonisten und Diuretika. Sie senken den Blutdruck auf unterschiedliche Weise, oft werden sie kombiniert, um die Wirkung zu verbessern und Nebenwirkungen zu minimieren.

ACE-Hemmer wie Ramipril oder Enalapril erweitern die Blutgefäße und senken so den Druck. Sie werden gut vertragen, können aber als Nebenwirkung trockenen Reizhusten verursachen. In solchen Fällen kann ein Wechsel zu einem anderen Präparat sinnvoll sein.

AT1-Antagonisten (z. B. Candesartan) wirken ähnlich wie ACE-Hemmer, verursachen aber keinen Reizhusten. Sie werden meist gut vertragen und sind eine mögliche Alternative bei Unverträglichkeit gegenüber ACE-Hemmern.

Betablocker wie Metoprolol verlangsamen den Herzschlag und senken so den Blutdruck. Sie werden besonders dann eingesetzt, wenn zusätzlich eine Herzschwäche oder andere Herz-Kreislauf-Erkrankungen vorliegen.

Nebenwirkungen hängen vom Wirkstoff ab: Zum Beispiel Reizhusten (bei ACE-Hemmern), Schwindel oder Müdigkeit (bei Sartanen), Wassereinlagerungen (bei Calciumantagonisten), oder Kaliumverlust (bei Diuretika). Treten Nebenwirkungen auf, solltest du ärztlichen Rat einholen – oft gibt es Alternativen.

Bei Unverträglichkeiten solltest du keinesfalls eigenständig absetzen oder die Dosis ändern. Sprich mit deiner Ärztin oder deinem Arzt. Gegebenenfalls lässt sich durch einen Wechsel des Wirkstoffs oder eine Dosisanpassung eine Alternative finden.

Nicht immer. Wenn du es schaffst, deinen Lebensstil dauerhaft zu verbessern, kann es sein, dass dein Blutdruck langfristig auch ohne Medikamente stabil bleibt. Das Ziel ist eine individuell passende Therapie, und die kann sich im Laufe der Zeit durchaus verändern.

https://gesundheitsatlas-deutschland.de/erkrankung/arterielle_hypertonie?activeValueType=praevalence&activeLayerType=state (zuletzt abgerufen im Juni 2025)

Worldwide trends in hypertension prevalence and progress in treatment and control from 1990 to 2019: a pooled analysis of 1201 population-representative studies with 104 million participants. Lancet. 2021 Sep 11;398(10304):957-980. doi: 10.1016/S0140-6736(21)01330-1. Epub 2021 Aug 24. Erratum in: Lancet. 2022 Feb 5;399(10324):520. doi: 10.1016/S0140-6736(22)00061-7 https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2901330-1

Bundesärztekammer (BÄK), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Nationale Versorgungsleitlinie Hypertonie – Langfassung, Version 1.0. 2023, DOI: 10.6101/AZQ/000502, https://register.awmf.org/assets/guidelines/nvl-009k_S3_Hypertonie_2023-06.pdf

Mancia G, Kreutz R, Brunström M, Burnier M, Grassi G, Januszewicz A, Muiesan ML, Tsioufis K, Agabiti-Rosei E, Algharably EAE, Azizi M, Benetos A, Borghi C, Hitij JB, Cifkova R, Coca A, Cornelissen V, Cruickshank JK, Cunha PG, Danser AHJ, Pinho RM, Delles C, Dominiczak AF, Dorobantu M, Doumas M, Fernández-Alfonso MS, Halimi JM, Járai Z, Jelaković B, Jordan J, Kuznetsova T, Laurent S, Lovic D, Lurbe E, Mahfoud F, Manolis A, Miglinas M, Narkiewicz K, Niiranen T, Palatini P, Parati G, Pathak A, Persu A, Polonia J, Redon J, Sarafidis P, Schmieder R, Spronck B, Stabouli S, Stergiou G, Taddei S, Thomopoulos C, Tomaszewski M, Van de Borne P, Wanner C, Weber T, Williams B, Zhang ZY, Kjeldsen SE. 2023 ESH Guidelines for the management of arterial hypertension The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension: Endorsed by the International Society of Hypertension (ISH) and the European Renal Association (ERA). J Hypertens. 2023 Dec 1;41(12):1874-2071. doi: 10.1097/HJH.00 https://siia.it/wp-content/uploads/2024/05/2023_esh_guidelines_for_the_management_of_arterial.2.pdf

Deutsche Hochdruckliga e.V. (2024). Patientenleitfaden Bluthochdruck. Online verfügbar unter: https://www.hochdruckliga.de/fileadmin/downloads/patienten/leitfaden/dhl-patientenleitfaden-2024.pdf (zuletzt abgerufen im September 2025)

Ojangba T, Boamah S, Miao Y, Guo X, Fen Y, Agboyibor C, Yuan J, Dong W. Comprehensive effects of lifestyle reform, adherence, and related factors on hypertension control: A review. J Clin Hypertens (Greenwich). 2023 Jun;25(6):509-520. doi: 10.1111/jch.14653 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC10246465/pdf/JCH-25-509.pdf

Bieber C, Gschwendtner K, Müller N, et al. Partizipative Entscheidungsfindung (PEF) – Patient und Arzt als Team. Psy- chother Psychosom Med Psychol 2016; 66(5):195–207. DOI: 10.1055/s-0042-105277, https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/pdf/10.1055/s-0042-105277.pdf

Deutsche Hochdruckliga e.V. (2023). FAQ Bluthochdruck - Häufig gestellte Fragen und Antworten. Online verfügbar unter: https://www.hochdruckliga.de/fileadmin/downloads/patienten/DHL-XXXXX-23-Broschuere-FAQ-DE-DAK-Web.pdf (zuletzt abgerufen im September 2025)

Programm für Nationale Versorgungsleitlinien. (2024) Bluthochdruck: Was sind die wichtigsten Medikamente? Information für Patientinnen und Patienten (Patientenblatt zur NVL Hypertonie, AWMF-Register-Nr. nvl-009). Ärztliches Zentrum für Qualität in der Medizin. Online verfügbar unter: https://register.awmf.org/assets/guidelines/Nationale_Versorgungs-Leitlinie/nvl-009patb13_S3_Hypertonie_wichtigste_Medikamente_2024-04.pdf (zuletzt abgerufen im September 2025)

Piepho RW. Overview of the angiotensin-converting-enzyme inhibitors. Am J Health Syst Pharm. 2000 Oct 1;57 Suppl 1:S3-7. doi: 10.1093/ajhp/57.suppl_1.S3.

Israili ZH. Clinical pharmacokinetics of angiotensin II (AT1) receptor blockers in hypertension. J Hum Hypertens. 2000 Apr;14 Suppl 1:S73-86. doi: 10.1038/sj.jhh.1000991.

Katz AM. Pharmacology and mechanisms of action of calcium-channel blockers. J Clin Hypertens. 1986 Sep;2(3 Suppl):28S-37S.

Zakhari S. Mechanism of action of calcium antagonists on myocardial and smooth muscle membranes. Drugs Exp Clin Res. 1986;12(9-10):817-29.

Autor:in

Stephan Hillig

Dipl.-Psych. Stephan Hillig

Stephan Hillig ist Diplom-Psychologe und Content-Manager. Er studierte Psychologie, Psychiatrie und Neurologie und arbeitete danach über zehn Jahre als Medizin-Journalist, Redakteur und Ressortleiter in verschiedenen Verlagen und für unterschiedliche Zeitschriften. Am liebsten schreibt er über Gesundheitsthemen, die zeigen, wie eng und kraftvoll Körper und Psyche miteinander verzahnt sind, sowie Texte, die Menschen dabei unterstützen, gesund zu bleiben oder schnell wieder zu werden.

)

Geprüft von

Dr. Benjamin Jaghutriz

Director R&D and Global Medical Affairs

Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie

)

)

)