)

Stoffwechsel

Diagnose Prädiabetes: Deine Chance gegenzusteuernDiagnose Prädiabetes: Deine Chance gegenzusteuern

Die Diagnose Prädiabetes ist in den meisten Fällen ein Zufallsbefund. Du gehst also z. B. bei deiner Hausärztin oder deinem Hausarzt zum Gesundheits-Check-up, deine Blutzuckerwerte werden untersucht, und es kommt heraus,...

Kurz und knapp

Was du über Prädiabetes wissen solltest:

Prädiabetes gilt als Vorstufe zu Typ-2-Diabetes. Das bedeutet: Bestimmte Blutzuckerwerte sind klar erhöht, aber noch nicht so stark, dass bereits die Diagnose Diabetes gestellt werden könnte. Das ist u.a. der Fall, wenn der Nüchternblutzucker (NBZ) zwischen 100 und 125 mg/dl liegt und/oder ein HbA1c-Wert („Blutzucker-Gedächtnis“) zwischen 5,7 und 6,4 % festgestellt wird. Und das kann gefährlich werden: Eine Meta-Analyse, in die insgesamt 53 Studien einflossen, ergab, dass bereits bei diesen Blutzuckerwerten schädliche Prozesse im Körper beginnen und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen steigt.3 Gleiches gilt für Nierenprobleme.7

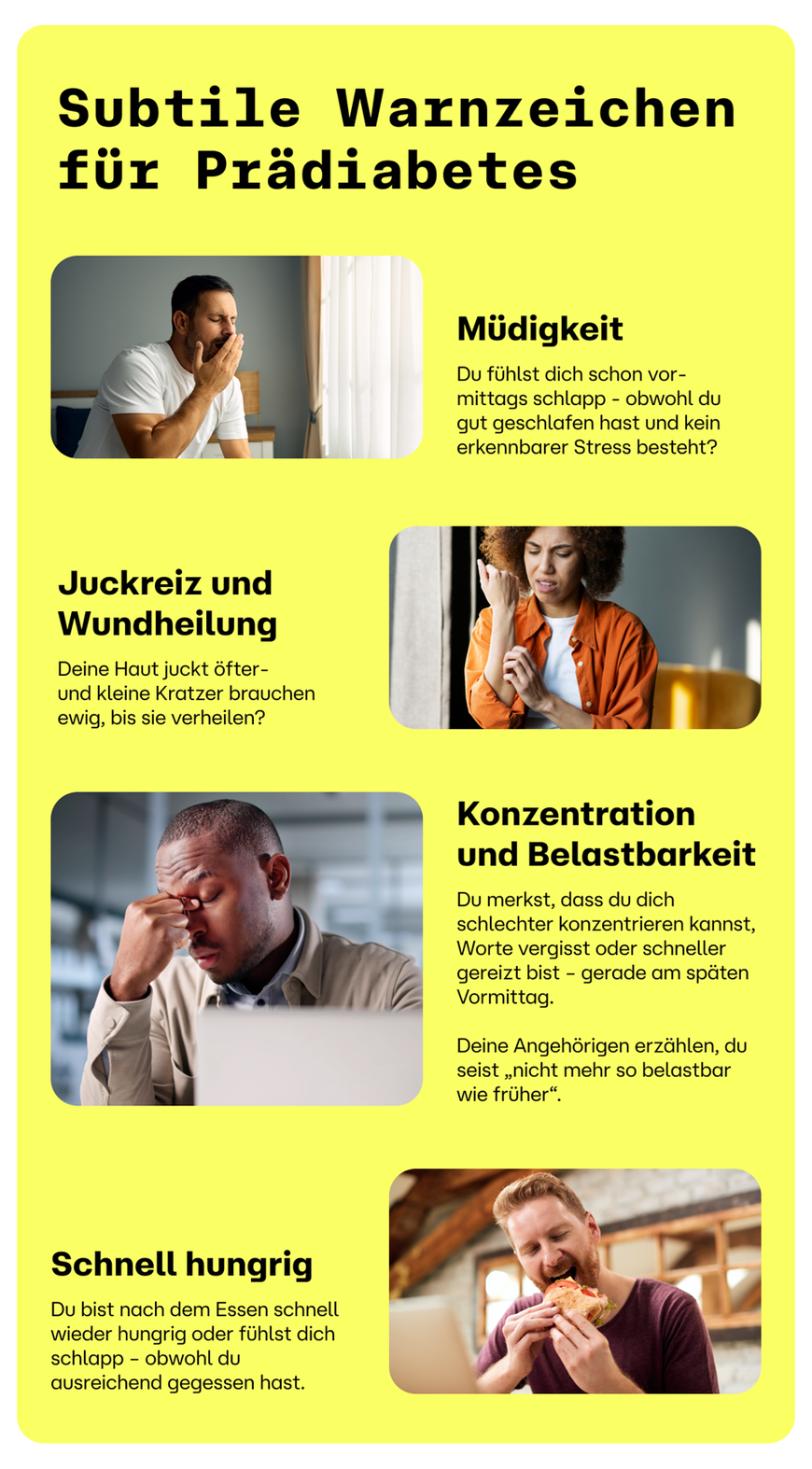

Die Symptome sind oft vage, aber nicht bedeutungslos. Wer häufiger müde ist, schlecht schläft, plötzlich mehr Durst hat, gereizter wirkt oder nachts mehrfach zur Toilette muss, denkt nicht automatisch an Prädiabetes. Und doch können genau solche Alltagssymptome frühe Hinweise auf eine gestörte Glukosetoleranz sein. Besonders dann, wenn sie sich häufen oder über Wochen bestehen bleiben.

Nur eine gezielte Blutzuckermessung bringt Gewissheit. Ob per HbA1c-Test, Glukosetoleranztest oder Nüchternblutzucker: Eine einfache Untersuchung kann zeigen, ob Handlungsbedarf besteht. Und genau hier liegt die gute Nachricht: Wer früh reagiert, kann Prädiabetes in vielen Fällen rückgängig machen, bevor dauerhafte Schäden entstehen.12

Prävention wirkt: Bereits moderate Maßnahmen wie 5–7 % Gewichtsverlust, 20–30 Minuten Bewegung pro Tag und eine ballaststoffreiche Ernährung können das Risiko, an Typ-2-Diabetes zu erkranken, um über 50 % senken. In vielen Fällen ist sogar eine vollständige Remission messbar, also eine dauerhafte Normalisierung der Zuckerwerte ohne Medikamente.1,12

Prädiabetes ist nicht bei allen Menschen gleich. Neuere Forschung diskutiert aktuell 6 Subtypen (engl. Clusters), die mit unterschiedlichem Risiko für die Entwicklung von Typ-2-Diabetes oder Folgeerkrankungen einhergehen. Während Menschen in den Clustern 1, 2 und 4 als eher niedrig gefährdet gelten, zeigen Cluster 3, 5 und 6 deutliche Risikomuster.13

·Prävention ist mehr als Diät und Bewegung. Auch Schlaf, Stressregulation, regelmäßige Essenszeiten, digitale Selbstbeobachtung und psychologische Unterstützung spielen eine Rolle. Wer sich nicht überfordert, sondern in machbaren Schritten handelt, hat die besten Chancen, dauerhaft gesund zu bleiben.

Prädiabetes ist nicht gleich PrädiabetesPrädiabetes ist nicht gleich Prädiabetes

Prädiabetes ist nicht gleich PrädiabetesPrädiabetes ist nicht gleich Prädiabetes

Ärztinnen und Ärzte unterscheiden heute drei Formen, je nachdem, welcher Blutzuckerwert erhöht ist: entweder der Nüchternblutzucker (NBZ), der Langzeitwert (HbA1c) oder der Zuckerwert zwei Stunden nach einem Glukosetoleranztest (oGTT). Diese Einteilung dient der Diagnose im Alltag und ist die Grundlage dafür, ob jemand als „prädiabetisch“ gilt. Die Tabelle gibt dir einen Überblick:19,20

| Messgröße | Messgröße Normale Werte (kein Prädiabetes) Wertebereich Prädiabetes | Wertebereich Prädiabetes |

|---|---|---|

| Nüchternblutzucker (NBZ) | unter 100 mg/dl (< 5,6 mmol/l) | 100–125 mg/dl (5,6–6,9 mmol/l)) |

| 2-Stunden-Wert nach oralem Glukosetoleranztest | unter 140 mg/dl (< 7,8 mmol/l) | 2-Stunden-Wert nach oralem Glukosetoleranztest unter 140 mg/dl (< 7,8 mmol/l) 140–199 mg/dl (7,8–11,0 mmol/l) |

| HbA1c (Langzeitblutzucker) | unter 5,7 % | 5,7 % bis <6,5 % |

Neuere Forschung zeigt aber, dass es innerhalb von Prädiabetes noch mehr Unterschiede gibt. In großen Studien wurden mithilfe vieler zusätzlicher Daten – etwa zu Leberfett, Cholesterinwerten oder genetischen Merkmalen – sechs verschiedene Untergruppen gefunden. Diese sogenannten Cluster helfen zu erklären, warum manche prädiabetischen Menschen schneller Diabetes entwickeln oder eher bestimmte Folgeprobleme bekommen.13,21

Ein Beispiel: Stell dir zwei Personen vor, beide haben Prädiabetes, weil ihr Nüchternblutzucker (NBZ) zu hoch ist – nach der klassischen Einteilung (s. Tabelle oben) also dieselbe Prädiabetes-Form. Schaut man aber genauer hin, sieht man Unterschiede: Person A hat viel Leberfett und eine genetische Veranlagung, die das Diabetesrisiko deutlich steigert. Person B dagegen hat kaum Leberfett, aber die Muskeln nehmen Glukose (Zucker) nach dem Essen nur schlecht auf. In der Forschung würden diese beiden Menschen deshalb in verschiedene der sechs Cluster eingeordnet.

Das zeigt: Die beiden Klassifikationssysteme widersprechen sich nicht. Jemand kann gleichzeitig in eine der drei klassischen Formen fallen (z. B. erhöhter NBZ) und zusätzlich einem der sechs Forschungs-Cluster zugeordnet werden. Die drei Formen sind die „offizielle“ Diagnose-Grundlage, die sechs Cluster ein Blick in die Zukunft der Medizin, um Prävention und Behandlung noch individueller anzupassen.

Die genaue Einteilung der Cluster variiert je nach Studie, aber etwas vereinfacht lassen sie sich folgendermaßen beschreiben:13,21

Cluster 1 (niedriges Risiko): Menschen mit leicht erhöhtem Blutzucker, aber insgesamt stabilem Stoffwechsel. Bei ihnen ist das Risiko für Diabetes oder Folgekrankheiten relativ gering.

Cluster 2 (Adipositas-assoziierter Prädiabetes): Erhöhtes Körpergewicht, vor allem viel Bauchfett, führt zu Insulinresistenz. Die Körperzellen reagieren immer weniger auf das Hormon Insulin, das normalerweise dafür sorgt, dass Glukose (Zucker) in die Zellen gelangt und dort von ihnen als Energiequelle genutzt werden kann. Durch die Insulin-Resistenz steigt das Risiko für Diabetes, aber auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen wie Bluthochdruck oder Herzinsuffizienz werden wahrscheinlicher.

Cluster 3 (Leberfett-assoziierter Prädiabetes): Besonders viel Fett in der Leber (nicht-alkoholische Fettleber), wirkt sich stark auf die Zuckerregulation aus und erhöht das Diabetesrisiko.

Cluster 4 (Insulinsekretions-Schwäche): Die Bauchspeicheldrüse kann nicht genügend Insulin ausschütten, obwohl der Körper es bräuchte. Hier entwickelt sich Diabetes oft schneller.

Cluster 5 (hohes genetisches Risiko): Menschen mit bestimmten Genvarianten, die ihre Anfälligkeit erhöhen – auch wenn sie nicht zwingend stark übergewichtig sind.

Cluster 6 (gemischte Risikogruppe/frühe Komplikationen): Kombination verschiedener Faktoren (z. B. Übergewicht, Bluthochdruck, Fettstoffwechselstörung). Bei manchen in dieser Gruppe zeigen sich schon früh Anzeichen von Organschäden, etwa an Nieren oder Gefäßen.

Die Hoffnung: Wenn Subtypen künftig besser diagnostiziert werden, könnten Therapien individueller angepasst werden und genau jene Menschen gezielt unterstützt werden, die heute noch „zwischen den Werten“ liegen.

Ursachen: Wodurch entwickelt sich ein PrädiabetesUrsachen: Wodurch entwickelt sich ein Prädiabetes

Ursachen: Wodurch entwickelt sich ein PrädiabetesUrsachen: Wodurch entwickelt sich ein Prädiabetes

Ein Prädiabetes entsteht durch ein Zusammenspiel verschiedener Faktoren. Einige kannst du beeinflussen, andere nicht. Aber: Je mehr Risikofaktoren vorliegen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Zuckerstoffwechsel entgleist:15,16

| Kategorie | Beispiele |

|---|---|

| Nicht beeinflussbar | Genetische Veranlagung, hohes Alter, frühere Gestationsdiabetes |

| Beeinflussbar | Übergewicht (v. a. Bauchfett), Bewegungsmangel, ungesunde Ernährung, Schlafmangel, Stress, Rauchen, hoher Alkoholkonsum |

| Medikamentös bedingt | Langzeitgebrauch von Glukokortikoiden, Betablockern, Statinen (in seltenen Fällen) |

Gut zu wissen: Besonders gefährdet sind Menschen mit einem sogenannten metabolischen Syndrom. Bei ihnen ist nicht nur der Nüchternblutzuckerwert (NBZ) erhöht, sondern sie haben auch Übergewicht (Bauchfett), einen zu hohen Blutdruck (Hypertonie) und zu hohe Blutfettwerte (Cholesterin), also nicht nur eine Glukose-, sondern auch eine Fettstoffwechselstörung.

Prognose: Wie häufig wird aus einem Prädiabetes ein Typ-2-Diabetes?Prognose: Wie häufig wird aus einem Prädiabetes ein Typ-2-Diabetes?

Nach Jahren rückläufiger Neuerkrankungen zeigt sich hierzulande seit 2020 wieder ein Anstieg der Häufigkeit (Inzidenz) von Typ-2-Diabetes. Im Jahr 2022 erhielten rund 510.000 gesetzlich Versicherte in Deutschland erstmals die Diagnose – mehr als je zuvor seit 2014.17

Besonders betroffen sind ältere Altersgruppen und Männer. Während die Corona-Pandemie 2020 einen temporären Rückgang verursachte, deuten die aktuellen Daten des Zentralinstituts für die kassenärztliche Versorgung nun auf eine Trendumkehr mit steigenden Fallzahlen hin.29

Davon geht auch das Deutsche Diabetes Zentrum (DDZ) in Düsseldorf aus. Je nach Schätzung, so das DDZ, leben mindestens 7,2 % der Bevölkerung in Deutschland mit einer Diabetes-Erkrankung, die meisten davon mit Typ-2-Diabetes. Etwa alle 55 Sekunden erkrankt hierzulande ein Mensch neu an Diabetes. Dieser Trend, so die Prognose des DDZ, wird in den nächsten zwei Jahrzehnten deutlich ansteigen. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des DDZ und des Robert-Koch-Instituts (RKI) rechnen damit, dass in 20 Jahren bis zu 12 Millionen Menschen in Deutschland an Typ-2-Diabetes erkrankt sein könnten.9

Übergewicht, Bewegungsmangel und ungesunde Ernährung werden die Haupttreiber dieser Entwicklung bleiben.28 Aber auch der demografische Wandel und gesundheitliche Spätfolgen der Pandemie könnten eine Rolle spielen. Prävention muss daher früher ansetzen, vor allem bei Kindern, Jugendlichen und Menschen mit Prädiabetes.

Folgeerkrankungen: Noch kein Diabetes, aber nicht weniger riskantFolgeerkrankungen: Noch kein Diabetes, aber nicht weniger riskant

Folgeerkrankungen: Noch kein Diabetes, aber nicht weniger riskantFolgeerkrankungen: Noch kein Diabetes, aber nicht weniger riskant

Obwohl die Blutzuckerwerte bei einem Prädiabetes noch nicht so stark erhöht sind wie bei einem „echten“ Diabetes, zeigen Studien, dass bereits in dieser Phase schädliche Stoffwechselprozesse auftreten können, die mit einem erhöhten Risiko für schwere Folgeerkrankungen verbunden sind.1,12

Erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-ErkrankungenErhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen

Menschen mit Prädiabetes haben ein signifikant erhöhtes Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle und kardiovaskulär bedingte Todesfälle, selbst ohne manifesten Diabetes. Dies zeigte eine große Meta-Analyse, in die Daten von über eine Million Teilnehmenden aus insgesamt 53 Studien einflossen.

Konkret haben Menschen mit Prädiabetes ein 15–20 % höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen gegenüber Personen mit normalen Blutzuckerwerten3.

Koronare Herzkrankheit (KHK): Risiko bei Prädiabetes um 21 % erhöht.

Schlaganfall: Risiko bei Prädiabetes um 26 % erhöht.

Plötzlicher Herztod: Risiko bei Prädiabetes um 13 % erhöht.

Erhöhtes Risiko für Demenz und kognitive StörungenErhöhtes Risiko für Demenz und kognitive Störungen

Schon Blutzuckerwerte im unteren Prädiabetes-Bereich sind tatsächlich mit einem höheren Demenz-Risiko verbunden. Eine US-Studie zeigte z. B., dass bei Frauen mit einem Nüchternblutzuckerwert (NBZ) über 110 mg/dl oder einem Langzeit-Blutzucker (HbA1c) über 5,7 % vermehrt kognitive (geistige) Einschränkungen auftreten und häufiger Demenz-Diagnosen gestellt werden.4

Weitere Studien deuten darauf hin, dass die „Verzuckerung“ (Glykierung) von bestimmten Proteinen, die im Zusammenhang mit Demenz eine wichtige Rolle spielen, und Schäden an kleinen und kleinsten Blutgefäßen im Gehirn (Mikroangiopathien) bereits in der Prädiabetes-Phase beginnen5.

Beginnende Nervenschäden (Neuropathien)Beginnende Nervenschäden (Neuropathien)

Auch bei Menschen mit Prädiabetes können Frühformen diabetischer Polyneuropathie auftreten – sogar bei Menschen ohne Beschwerden, die an der Vorstufe der Zuckerkrankheit leiden, ohne es zu wissen. So ergab z. B. eine Studie, dass bei Menschen mit Prädiabetes die Auftretenshäufigkeit (Prävalenz) von Nervenschäden, welche die Reizwahrnehmung betreffen (sensorische Neuropathien) 11–13 % höher liegt als bei Menschen mit normalen Blutzuckerwerten.

Solche Schäden können sich z. B. durch Kribbeln, Brennen oder Taubheitsgefühle in den Füßen oder Händen äußern, aber auch lange Zeit vollkommen unbemerkt bleiben.

Frühschäden an der NiereFrühschäden an der Niere

Die Nieren sind mit die wichtigsten Reinigungsstationen des Köpers. Ihre Filter bestehen aus winzigen Blutgefäßen (Glomeruli). Diese sind mit einer Membran und speziellen Zellen ausgekleidet, die normalerweise eine sehr feine „Siebstruktur“ bilden. Lagert sich jedoch Zucker (Glukose) an Eiweiße in den Blutgefäßen an (Glykierung), werden diese starrer und verändern die Filtermembran in den Nieren. Entzündungsbotenstoffe werden ausgeschüttet und können das Gewebe noch „löchriger“ machen. Dadurch kann u.a. das Eiweiß (Protein) Albumin, das u.a. für den Flüssigkeitshaushalt wichtig ist und normalerweise im Blut bleibt, doch in den Urin gelangen. Sind es nur kleine Mengen Albumin, sprechen Ärztinnen und Ärzte von einer Mikroalbuminurie.

Daten aus einer US-Studie zeigen: Bei Menschen mit Prädiabetes tritt eine Mikroalbuminurie häufiger auf als bei Menschen mit normalen Blutzuckerwerten. Dies spricht dafür, dass auch bereits eine Diabetes-Vorstufe Schäden in den Nieren verursachen kann.7

Wenn du also Beschwerden hast, die dafür sprechen können, dass bei dir ein Prädiabetes vorliegt, solltest unbedingt mit deiner Hausärztin oder deinem Hausarzt darüber sprechen und deine Blutzuckerwerte überprüfen lassen.

Symptome: Wie sich ein Prädiabetes bemerkbar machen kannSymptome: Wie sich ein Prädiabetes bemerkbar machen kann

Symptome: Wie sich ein Prädiabetes bemerkbar machen kannSymptome: Wie sich ein Prädiabetes bemerkbar machen kann

Neben diesen Warnzeichen können bei erhöhten Blutzuckerwerten noch weitere Beschwerden auftreten:

Heißhungerattacken

Gewichtsverlust

erhöhte Infektanfälligkeit

Häufiger Harndrang

Trockene Haut und Juckreiz

Natürlich können solche Veränderungen auch viele Ursachen haben. Müdigkeit kann z. B. durch anhaltenden Stress ausgelöst werden, Gereiztheit wiederum durch den Schlafmangel. Und wer häufig zur Toilette geht, hat vielleicht einfach nur mehr getrunken als sonst. Auch ein Infekt kann dahinterstecken.

Aber: Es kann eben auch ein Prädiabetes sein – ein Zustand, in dem der Körper, genauer gesagt, der Glukose-Stoffwechsel bereits beginnt, aus der Balance zu geraten, obwohl es sich nach außen noch nicht wie eine Krankheit anfühlt.

Das Problem ist also nicht, dass die Symptome nicht da sind. Das Problem ist, dass sie so unspezifisch sind. Kaum jemand denkt bei nächtlichem Harndrang sofort an Diabetes oder vermutet hinter Konzentrationsproblemen oder trockener Haut automatisch einen gestörten Glukose-Stoffwechsel. Die Folge: Viele Betroffene leben jahrelang mit diesen subtilen Warnzeichen (s. Grafik oben), ohne zu wissen, dass ihr Körper längst ein frühes Signal sendet.

Gerade deshalb ist die Rolle der Angehörigen so wichtig. Wer nah dran ist, spürt oft zuerst, dass sich etwas verändert. Und manchmal reicht genau das: ein sanftes Gespräch, ein vorsichtiger Impuls. „Willst du das nicht mal abklären lassen?“ Kein Vorwurf, keine Angstmacherei, sondern Fürsorge. Denn Prädiabetes lässt sich nur erkennen, wenn man überhaupt darauf schaut.

Eine gezielte Blutzuckermessung – sei es die Bestimmung des HbA1c-Wertes, die Messung des Nüchternblutzuckers oder auch ein Glukosetoleranztest – kann bereits erhöhte Blutzuckerwerte aufdecken, die noch unterhalb der Diabetes-Diagnose liegen. Und genau dann, in dieser frühen Phase, ist der richtige Moment, gegenzusteuern.

Es muss also nicht immer Prädiabetes sein, wenn jemand ständig müde ist, gereizt wirkt oder nachts öfter raus muss. Aber es kann sein. Und manchmal ist es genau dieses Hinschauen, das langfristig den entscheidenden Unterschied macht.

Typische Alltagssituationen, in denen sich Frühsymptome zeigen können:

Du bist nach dem Essen schnell wieder hungrig oder fühlst dich schlapp – obwohl du ausreichend gegessen hast.

Deine Partnerin oder dein Partner wundert sich, dass du jede Nacht mehrfach aufstehst, um zur Toilette zu gehen.

Du bemerkst selbst, dass du morgens wie „verkatert“ aufwachst, obwohl du ausreichend geschlafen hast.

Deine Haut juckt öfter, kleine Kratzer oder Schnitte brauchen ewig zum Abheilen.

Du merkst, dass du dich schlechter konzentrieren kannst, Worte vergisst oder schneller gereizt bist – gerade am späten Vormittag.

Deine Angehörigen erzählen, du seist „nicht mehr so belastbar wie früher“.

All das können erste Warnzeichen für einen beginnenden Prädiabetes sein, müssen es aber nicht.

Warum frühe Symptome so schwer einzuordnen sindWarum frühe Symptome so schwer einzuordnen sind

Viele Beschwerden, die auf einen Prädiabetes hindeuten können, treten auch bei anderen Ursachen auf.

Zum Beispiel:

| Symptom | Weitere mögliche Ursachen (außer Prädiabetes) |

|---|---|

| Müdigkeit | Eisenmangel, Schlafmangel, Schilddrüsenunterfunktion |

| Häufiger Harndrang | Harnwegsinfekt, Blasenschwäche, gesteigerte Flüssigkeitszufuhr |

| Heißhunger | Stress, Blutzuckerschwankungen durch unregelmäßiges Essen |

| Konzentrationsprobleme | Stress, Überarbeitung, Schlafapnoe, Burnout |

| Infektanfälligkeit | Immunschwäche, Vitamin-D-Mangel, chronische Entzündungen |

| Juckende Haut | Trockene Raumluft, Hauterkrankungen wie Neurodermitis |

| Sehstörungen | Bildschirmüberlastung, Augenmuskelschwäche, Altersveränderungen |

Ein Blutzuckertest ist simpel und aussagekräftigEin Blutzuckertest ist simpel und aussagekräftig

Ein Blutzuckertest ist simpel und aussagekräftigEin Blutzuckertest ist simpel und aussagekräftig

Gerade deshalb ist es so wichtig, derartige Symptome nicht zu ignorieren, sondern sie einmal ärztlich abklären zu lassen. Besonders dann, wenn sie wiederholt auftreten oder sich über Wochen hinweg halten und vielleicht sogar stärker werden. Sprich also auf jeden Fall so bald wie möglich mit deiner (Haus-)Ärztin oder deinem (Haus-)Arzt und bitte sie oder ihn, einmal deine Blutzuckerwerte zu überprüfen.

Nur eine gezielte Messung deiner Blutzuckerwerte (HbA1c, Nüchternblutzucker (NBZ) und/oder Glukosetoleranztest) kann wirklich klären, ob bereits mit einer gestörten Glukoseverarbeitung vorliegt. Viele Betroffene leben jahrelang mit Prädiabetes, ohne es zu wissen, bis der Blutzucker dauerhaft entgleist und der Typ-2-Diabetes, wie Ärztinnen und Ärzte sagen, manifest wird.

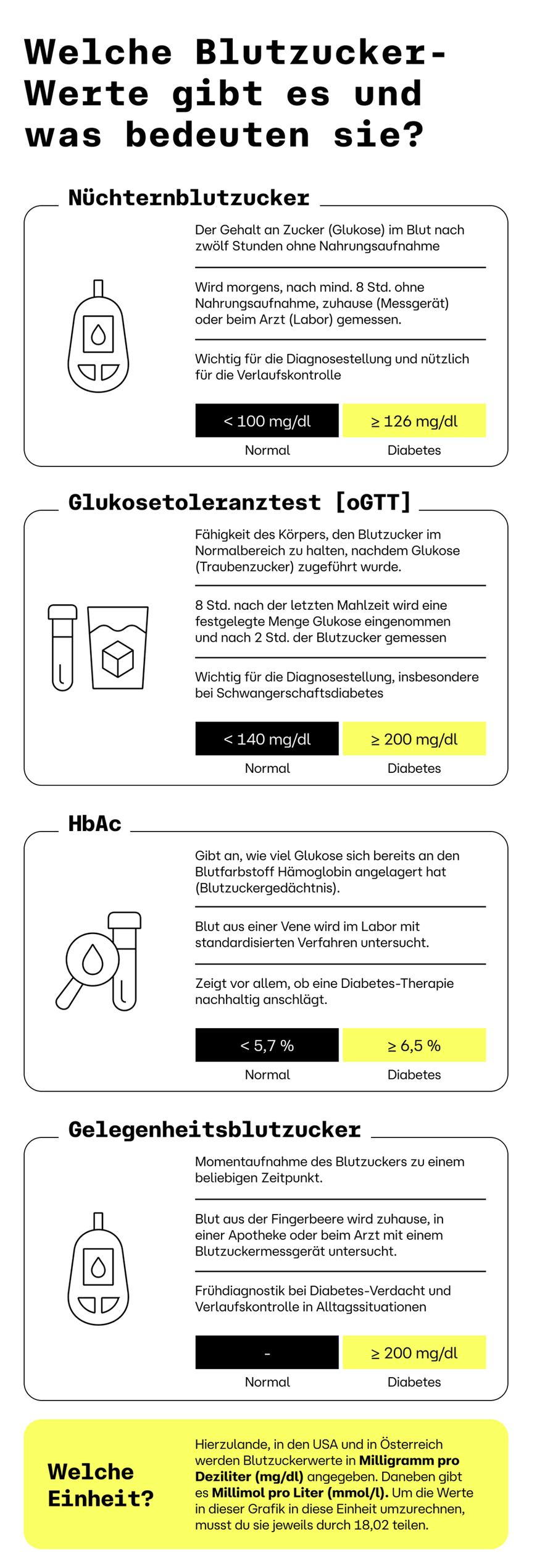

Dabei kommt es vor allem auf folgende Blutzuckerwerte an:

den Nüchternblutzucker (NBZ)

die Glukosetoleranz (oGTT)

den Langzeit-Blutzucker (HbA1c)-Wert

Bei einem Prädiabetes können sich sowohl beim Nüchternblutzucker (NBZ) also auch bei der Glukosetoleranz und beim HbA1c-Wert Auffälligkeiten zeigen. Liegen deine Blutzuckerwerte in folgenden Wertebereichen, kann das dafür sprechen, dass dein Glukose-Stoffwechsel gestört ist und bei dir bereits ein Prädiabetes vorliegt:19,20

Nüchternblutzucker (NBZ): 100–125 mg/dl (5,6–6,9 mmol/l))

Glukosetoleranz (oGTT): 140–199 mg/dl (7,8–11,0 mmol/l)

Langzeit-Blutzucker (HbA1c): 5,7 % bis <6,5 %

Diagnose Prädiabetes: Nutze deine Chance, gegenzusteuern!Diagnose Prädiabetes: Nutze deine Chance, gegenzusteuern!

Diagnose Prädiabetes: Nutze deine Chance, gegenzusteuern!Diagnose Prädiabetes: Nutze deine Chance, gegenzusteuern!

Die Diagnose Prädiabetes ist kein Urteil, sondern ein Weckruf mit realistischer Aussicht auf Umkehr. Denn: In diesem Frühstadium sind Bauchspeicheldrüse und Insulinhaushalt oft noch nicht dauerhaft geschädigt. Wer jetzt handelt, kann die Entwicklung zum Typ-2-Diabetes in vielen Fällen aufhalten – oder sogar ganz rückgängig machen8.

Bereits eine „moderate“ Lebensstiländerung, das heißt, 5–7 % Gewichtsabnahme, 150 Minuten Bewegung und Sport pro Woche, kann das Risiko, dass aus einem Prädiabetes ein Typ-2-Diabetes wird, um bis zu 58% senken.9,10 Mit anderen Worten: Prädiabetes ist nicht zwangsläufig die Vorstufe zur Krankheit, sondern deine Chance, gegenzusteuern.

Ernährungsumstellung: Iss dich gesundErnährungsumstellung: Iss dich gesund

Die Anti-Diabetes Diät. Fünf Rezepte, die dich vor Diabetes schützen. Zehn Lebensmittel, die dein Leben verlängern. – Achtung, bei solchen Überschriften ist immer Vorsicht geboten, denn wissenschaftliche Studien zeigen: Es gibt nicht die eine „Wunderdiät“, die bei allen Menschen mit Prädiabetes zuverlässig dafür sorgt, dass sich bei ihnen kein Diabetes entwickelt.22

Zugegeben, das klingt erst mal nicht so vielversprechend.

Folgende Empfehlungen lassen sich aber aus verschiedenen Untersuchungen ableiten:

Strebe bei Übergewicht einen Gewichtsverlust von (mindestens) 5–7 % an.23

Bevorzuge ein pflanzenbetontes, mediterranes Ernährungsmuster: viel Gemüse, Obst in Maßen, Hülsenfrüchte, Vollkorn, Nüsse, Samen, Fisch, Olivenöl; wenig rotes/ verarbeitetes Fleisch, wenig einfache Zucker und wenig stark verarbeitete Lebensmittel.24

Wähle die Kohlenhydrate, die deinen Körper mit Energie versorgen, klug und bewusst aus. Wähle z. B. Vollkorn (Vollkornbrot, Hafer, Gerste) statt Weißmehlprodukte. Iss regelmäßig Hülsenfrüchte (Bohnen, Linsen). Sie sind ballaststoffreich und machen dich lange satt. Vermeide zuckerhaltige Getränke und Süßigkeiten.25

Strebe an, etwa 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag zu dir zu nehmen. Diese stecken z. B. in Gemüse, Vollkorn-Produkten, Hülsenfrüchten oder Nüssen. Sie machen dich länger satt und verbessern nachweislich deine Blutzuckerwerte.25

Bevorzuge ungesättigte Fette (Olivenöl, Rapsöl, Nüsse, Avocado, fetter Fisch) und reduziere die Verwendung von gesättigten Fetten (fettes rotes Fleisch, Butter).24

Bewege dich pro Woche etwa 150 Minuten, und zwar so, dass du dabei leicht ins Schwitzen kommst (moderate Aktivität). Ideal ist eine Kombination aus Kraft- und Ausdauersport (mehr dazu im nächsten Abschnitt). Das verbessert die Insulinempfindlichkeit. Die Kombination aus Ernährungsumstellung und Bewegung wirkt stärker als die Ernährungsumstellung allein.23

Lass dich, wenn möglich von einer Ernährungsberaterin/Ernährungsmedizinerin oder einem Ernährungsberater/Ernährungsmediziner begleiten und unterstützen. Eine Ernährungsumstellung erfordert Durchhaltevermögen und muss gegebenenfalls an deine Bedürfnisse und deinen Alltag angepasst werden. Das musst du nicht allein schaffen.25

Konkrete Tipps und Empfehlungen für deinen AlltagKonkrete Tipps und Empfehlungen für deinen Alltag

Aus diesen allgemeinen Empfehlungen lassen sich zudem konkrete Hinweise darauf ableiten, welche Lebensmittel so oft wie möglich auf deinem Teller landen sollten und auf welche Speisen du lieber konsequent verzichten solltest.23,24,25

| Geeignete Lebensmittel | Ungeeignete Lebensmittel |

|---|---|

| Gemüse (alle Sorten, besonders Blattgemüse, Brokkoli, Paprika) | Zuckerhaltige Getränke (Limonade, Energydrinks, gesüßte Eistees) |

| Hülsenfrüchte (Linsen, Bohnen, Kichererbsen) | Stark verarbeitete/raffinierte Kohlenhydrate (Weißbrot, Croissants, Pasta, Kuchen). |

| Vollkornprodukte (Hafer, Vollkornbrot, Vollkornreis, Gemüsebasierte Alternativen) | Fast Food, frittierte Snacks, stark verarbeitete Fertiggerichte |

| Nüsse, Samen (in Maßen) | Verarbeitetes rotes Fleisch und Wurstwaren |

| Fettiger Fisch (Lachs, Makrele) 1–2×/Woche | Übermäßiger Alkoholkonsum, lieber nur moderat oder gar nicht. |

| Olivenöl/Rapsöl statt Butter oder Schmalz. | |

| Obst (gerne Beeren und ganze Früchte), aber nicht als Saft. |

Und hier nochweitere Ernährungstipps für dich:

Fülle die Hälfte deines Tellers möglichst immer mit nicht-stärkehaltigem Gemüse, ein Viertel mit magerem Protein und ein Viertel mit Vollkornprodukten oder Hülsenfrüchten

Tausche gesüßte Getränke gegen Wasser, Mineralwasser mit Zitrone oder ungesüßten Tee.

Snacke gesund: Nüsse, Naturjoghurt, Gemüsesticks oder Hummus sind leckere und gesunde Alternativen zu Keksen, Schokoriegeln oder Chips.

Plane regelmäßige Mahlzeiten. Fasten solltest du nur mit ärztliche Begleitung. Regelmäßiges Essen kann den Blutzucker stabilisieren.

Trinke zu allen Mahlzeiten bzw. generell stilles Wasser oder ungesüßten Tee. Vermeide Säfte oder Softdrinks, auch „Light“-Versionen.

Rezeptideen: Damit du gleich loslegen kannstRezeptideen: Damit du gleich loslegen kannst

Die Gerichte, die wir für dich zusammengestellt haben, sind alle ballaststoffreich, enthalten gesunde Fette, viel Gemüse und Proteine aus Hülsenfrüchten, Fisch oder Tofu. Sie sind darauf ausgelegt, Blutzuckerspitzen zu vermeiden und lange satt zu machen.

Besprich aber zuvor mit deiner Ärztin oder deinem Arzt, welche Ernährungsweise für dich am besten geeignet ist und wie du deine Ernährung am besten schrittweise umstellen kannst. Oder du gehst zu einer diabetologischen Ernährungsberatung.

In wissenschaftlich anerkannten Präventionsprogrammen wie dem „Diabetes Prevention Program“ (DPP) wird darüber hinaus auch mit bestimmten Kalorienmengen gearbeitet, die Menschen mit Prädiabetes täglich zu sich nehmen sollten. Praktikable Ziele sind demnach 1200–1500 kcal/Tag für Frauen und 1500–1800 kcal/Tag für Männer.27 Sprich aber auch darüber zuerst mit deiner Ärztin oder deinem Arzt und kläre mit ihr oder mit ihm, welcher Kalorienbedarf für dich am besten passt.

Und jetzt – guten Appetit!

1. Haferflocken-Bowl mit Beeren & Nüssen

Zutaten (für 2 Personen):

100 g Haferflocken (Vollkorn, zart oder kernig)

300 ml Milch oder ungesüßte Pflanzenmilch

150 g Naturjoghurt (oder Sojajoghurt)

150 g gemischte Beeren (frisch oder TK, z. B. Heidelbeeren, Himbeeren)

30 g Nüsse (Walnüsse oder Mandeln), grob gehackt

1 TL Leinsamen oder Chiasamen

Zubereitung:

Haferflocken mit Milch kurz aufkochen, 2–3 Min. quellen lassen.

Mit Joghurt verrühren.

Beeren und Nüsse darüber geben, mit Samen bestreuen.

Warm oder kalt genießen.

2. Vollkornbrot mit Avocado & Tomate

Zutaten (für 2 Personen):

4 Scheiben Vollkornbrot

1 reife Avocado

2 Tomaten

1 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer, Zitronensaft

Zubereitung:

Avocado mit einer Gabel zerdrücken, mit Zitronensaft, Salz, Pfeffer abschmecken.

Brotscheiben mit Avocado-Creme bestreichen.

Tomaten in Scheiben schneiden und darauflegen.

Mit Olivenöl beträufeln, optional frische Kräuter darüber.

1. Linsensalat mediterran

Zutaten (für 2 Personen):

150 g grüne oder braune Linsen (gekocht oder aus Dose, abgespült)

1 Paprika

1 Gurke

150 g Cherrytomaten

1 kleine rote Zwiebel

50 g Feta-Käse (oder veganer Ersatz)

2 EL Olivenöl

1 EL Zitronensaft

1 TL Senf, Salz, Pfeffer, frische Petersilie

Zubereitung:

Linsen gar kochen (ca. 25 Min.) oder abspülen (bei Konserve).

Gemüse klein schneiden, Feta würfeln.

Alles in eine Schüssel geben.

Dressing aus Olivenöl, Zitronensaft, Senf, Salz, Pfeffer anrühren.

Über den Salat geben, mit Petersilie bestreuen.

2. Vollkornpasta mit Gemüse & Kichererbsen

Zutaten (für 2 Personen):

160 g Vollkornnudeln

1 Zucchini

1 Paprika

150 g Kichererbsen (gekocht oder aus Dose, abgespült)

1 Zwiebel

2 EL Olivenöl

1 Dose stückige Tomaten (400 g)

Oregano, Basilikum, Salz, Pfeffer

Zubereitung:

Nudeln nach Packung kochen.

Zwiebel und Gemüse würfeln, in Olivenöl anbraten.

Kichererbsen und Tomaten zugeben, 10 Min. köcheln lassen.

Mit Gewürzen abschmecken, Nudeln untermischen.

Mit frischem Basilikum servieren.

1. Ofenlachs mit Brokkoli & Vollkornreis

Zutaten (für 2 Personen):

2 Lachsfilets (à ca. 120 g)

200 g Brokkoli

150 g Vollkornreis

1 EL Olivenöl

Salz, Pfeffer, Zitronensaft, frische Kräuter

Zubereitung:

Reis nach Packung garen.

Lachsfilets mit Olivenöl, Salz, Pfeffer einreiben, bei 180 °C im Ofen ca. 15 Min. backen.

Brokkoli in Röschen teilen, 5–6 Min. dünsten.

Alles zusammen anrichten, mit Zitronensaft und Kräutern verfeinern.

2. Bunte Gemüsepfanne mit Tofu

Zutaten (für 2 Personen):

200 g fester Tofu

1 Paprika

1 Zucchini

1 Möhre

100 g Champignons

2 EL Rapsöl

2 EL Sojasauce (salzreduziert)

1 TL Sesam

120 g Naturreis oder Quinoa

Zubereitung:

Reis oder Quinoa garen.

Tofu würfeln, in 1 EL Öl knusprig anbraten, beiseite stellen.

Gemüse klein schneiden, im restlichen Öl anbraten.

Tofu wieder dazugeben, mit Sojasauce ablöschen.

Mit Sesam bestreuen und mit Reis/Quinoa servieren.

Runter vom Sofa: Mehr Bewegung und SportRunter vom Sofa: Mehr Bewegung und Sport

Runter vom Sofa: Mehr Bewegung und SportRunter vom Sofa: Mehr Bewegung und Sport

Wenn du dich bewegst, egal, ob beim Spazierengehen, Radfahren oder Putzen, passiert im Körper etwas Bemerkenswertes: deine Muskeln verbrennen Glukose aus dem Blut, um Energie zu gewinnen. Bewegung sorgt dafür, dass die sogenannten GLUT-4-Transporter, die sonst im Zellinneren „warten“, aktiv „auf Wanderschaft“ zur Zelloberfläche gehen und die Glukose dort direkt in die Zelle aufnehmen. Bewegung hilft deinem Körper also effektiv dabei, Zucker aus dem Blut zu ziehen, unabhängig davon, wie gut dein Insulin gerade wirkt.

Der Mechanismus im Detail:

Insulinresistente Körperzellen (vor allem Muskel- und Leberzellen) öffnen sich nur zögerlich für das Insulin, das an die Zelle „klopft“.

Durch Bewegung wird ein alternativer Signalweg aktiviert, der die Zellen trotzdem „öffnet“. Dadurch sinkt der Blutzucker, auch dann, wenn das Insulin nicht optimal wirkt.

Gleichzeitig führt regelmäßige Bewegung dazu, dass die Muskelzellen langfristig empfindlicher auf Insulin reagieren; man nennt das verbesserte Insulinsensitivität.

Studien zeigen: Schon 48 Stunden nach einer einzelnen Bewegungseinheit sind Muskelzellen messbar Insulin-sensitiver. Der Effekt kann mehrere Stunden bis Tage anhalten, besonders bei regelmäßigem Training.11,30,31

Schon 20–30 Minuten Bewegung am Tag helfen, die Insulinempfindlichkeit zu verbessern.

| Alltagssituation | Bewegungsidee |

|---|---|

| Im Büro | Alle 60 Minuten aufstehen, 2 Min. gehen |

| Auf dem Heimweg | Eine Haltestelle früher aussteigen |

| Beim Fernsehen | Werbepausen für Dehnübungen oder Treppenläufe nutzen |

| Beim Zähneputzen | Auf einem Bein stehen, leichte Kniebeugen |

| Am Wochenende | Spaziergang nach dem Essen (15–20 Min.) |

Wichtig: Es geht nicht um Höchstleistungen, sondern um Regelmäßigkeit. Jeder Schritt zählt.

Vorbeugung ist mehr als nur Essen und BewegungVorbeugung ist mehr als nur Essen und Bewegung

Neben einer gesunden Ernährung und mehr Bewegung helfen dir auch andere Maßnahmen, deinen Stoffwechsel zu stabilisieren:

| Präventionsmaßnahme | Wirkung |

|---|---|

| Besser schlafen | Weniger Stresshormone, bessere Insulinsensitivität |

| Stress abbauen | Senkt Cortisol und Glukoseproduktion in der Leber |

| Regelmäßige Essenszeiten | Unterstützen stabile Blutzuckerwerte und Insulinwirkung |

| Mahlzeitenintervall beachten | 12–14 Stunden ohne Essen über Nacht kann helfen |

| Selbstwirksamkeit stärken | Verhaltensziele, kleine Schritte, realistisches Tracking |

Tipp: Menschen, die sich nicht dauerhaft überfordern, sondern mit kleinen, umsetzbaren Veränderungen starten, bleiben am ehesten dran.

Die genannten und viele weitere Studien und Untersuchungen belegen: Wer früh reagiert, kann Typ-2-Diabetes mit hoher Wahrscheinlichkeit verhindern oder jahrelang hinauszögern. Mit einer machbaren Kombination aus Ernährung, Bewegung und Achtsamkeit stabilisierst du nicht nur deinen Glukose-Stoffwechsel, sondern deinen gesamten Körper.

Knowler, W. C., Barrett-Connor, E., Fowler, S. E., Hamman, R. F., Lachin, J. M., Walker, E. A., & Nathan, D. M. (2002). Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. New England Journal of Medicine, 346(6), 393–403. https://doi.org/10.1056/NEJMoa012512

Tuomilehto, J., Lindström, J., Eriksson, J. G., Valle, T. T., Hämäläinen, H., Ilanne-Parikka, P., ... & Uusitupa, M. (2001). Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. New England Journal of Medicine, 344(18), 1343–1350. https://doi.org/10.1056/NEJM200105033441801

Huang, Y., Cai, X., Mai, W., Li, M., & Hu, Y. (2016). Association between prediabetes and risk of cardiovascular disease and all cause mortality: systematic review and meta-analysis. BMJ, 355, i5953. https://doi.org/10.1136/bmj.i5953

Yaffe, K., Blackwell, T., Kanaya, A. M., Davidowitz, N., Barrett-Connor, E., & Krueger, K. (2004). Diabetes, impaired fasting glucose, and development of cognitive impairment in older women. Neurology, 63(4), 658–663. https://doi.org/10.1212/01.WNL.0000134666.85374.63

Huang, Y., Cai, X., Mai, W., Li, M., & Hu, Y. (2016). Association between prediabetes and risk of cardiovascular disease and all cause mortality: systematic review and meta-analysis. BMJ, 355, i5953. https://doi.org/10.1136/bmj.i5953

Singleton, J. R., Smith, A. G., Bromberg, M. B. (2005). Increased prevalence of impaired glucose tolerance in patients with painful sensory neuropathy. Diabetes Care, 24(8), 1448–1453. https://doi.org/10.2337/diacare.24.8.1448

Plantinga, L. C., Crews, D. C., Coresh, J., Miller, E. R., Saran, R., Yee, J., & Powe, N. R. (2010). Prevalence of chronic kidney disease in US adults with undiagnosed diabetes or prediabetes. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 5(4), 673–682. https://doi.org/10.2215/CJN.07891109

Heidemann, C., Du, Y., Paprott, R., & Scheidt-Nave, C. (2021). Prädiabetes: Relevanz für das kardiovaskuläre Risiko. Deutsches Ärzteblatt, 118(31–32), 513–520. https://doi.org/10.3238/arztebl.m2021.0290

Tönnies T, Röckl S, Hoyer A, Heidemann C, Baumert J, Du Y, Scheidt-Nave C, Brinks R. Projected number of people with diagnosed Type 2 diabetes in Germany in 2040. Diabet Med. 2019 Oct;36(10):1217-1225. doi: 10.1111/dme.13902. Epub 2019 Feb 13. PMID: 30659656.

Knowler, W. C., et al. (2002). Reduction in the incidence of type 2 diabetes with lifestyle intervention or metformin. New England Journal of Medicine, 346(6), 393–403. https://doi.org/10.1056/NEJMoa012512

Lindström, J., Ilanne-Parikka, P., Peltonen, M., et al. (2006). Sustained reduction in the incidence of type 2 diabetes by lifestyle intervention: follow-up of the Finnish Diabetes Prevention Study. Lancet, 368(9548), 1673–1679. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(06)69701-8

Richter, E. A., & Hargreaves, M. (2013). Exercise, GLUT4, and skeletal muscle glucose uptake. Physiological Reviews, 93(3), 993–1017. https://doi.org/10.1152/physrev.00038.2012

Galaviz, K. I., Weber, M. B., Suvada, K., BS, Gujral, U. P., Wei, J., Merchant, R., Dharanendra, S., Haw, J. S., Narayan, K. M. V., & Ali, M. K. (2022). Interventions for Reversing Prediabetes: A Systematic Review and Meta-Analysis. American journal of preventive medicine, 62(4), 614–625. https://doi.org/10.1016/j.amepre.2021.10.020

Li, Y., Chen, G. C., Moon, J. Y., Arthur, R., Sotres-Alvarez, D., Daviglus, M. L., Pirzada, A., Mattei, J., Perreira, K. M., Rotter, J. I., Taylor, K. D., Chen, Y. I., Wassertheil-Smoller, S., Wang, T., Rohan, T. E., Kaufman, J. D., Kaplan, R., & Qi, Q. (2024). Genetic Subtypes of Prediabetes, Healthy Lifestyle, and Risk of Type 2 Diabetes. Diabetes, 73(7), 1178–1187. https://doi.org/10.2337/db23-0699

Nauck, M., Gerdes, C., Petersmann, A., Müller-Wieland, D., Müller, U. A., Freckmann, G., Heinemann, L.,Schleicher, E., Landgraf, R. (2020). Definition, Klassifikation und Diagnostik des Diabetes mellitus: Update 2020. Diabetologie und Stoffwechsel, 15(S 01), S9–S17. https://doi.org/10.1055/a-1193-3185

Das Diabetesinformationsportal. (o. D.). Diabetes durch Medikamente. Online verfügbar unter: https://www.diabinfo.de/leben/andere-diabetesformen/diabetes-durch-medikamente. (zuletzt abgerufen im September 2025)

Das Diabetesinformationsportal. (o. D.). Diabetes Typ 2: Ursachen und Entstehung. Online verfügbar unter: https://www.diabinfo.de/leben/typ-2-diabetes/grundlagen/ursachen-und-entstehung.html (zuletzt abgerufen im September 2025)

Hering R, Schulz M, Kohring C, Akmatov MK, Holstiege J, Müller D. Kurzbericht: Prävalenz und Inzidenz des Diabetes mellitus Typ 2 – Daten von 2011 bis 2023. Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 24/02. Berlin 2024 https://doi.org/10.20364/VA-24.02

Gallwitz B. et al., Therapie des Typ-2-Diabetes, Diabetol Stoffwechs 2024; 19:S186–S202. DOI: 10.1055/a-2312-0315, https://www.ddg.info/fileadmin/user_upload/DuS_2024_S02_Praxisempfehlungen_Gallwitz_TherapieTyp-2.pdf

Schwarz, T., Niederau, C., Pleus, S., Tytko, A., Landgraf, R., Werner, C., Müller-Wieland, D., Müller, U. A., Freckmann, G., Schleicher, E., Nauck, M., Petersmann, A., Ziegler, A. G., & Heinemann, L. (2024). Definition, Klassifikation, Diagnostik und Differenzialdiagnostik des Diabetes mellitus: Update 2024. Diabetologie und Stoffwechsel, 19, S125-S137. https://doi.org/10.1055/a-2312-0252

American Diabetes Association Professional Practice Committee; 2. Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes—2024. Diabetes Care 1 January 2024; 47 (Supplement_1): S20–S42. https://doi.org/10.2337/dc24-S002

Wagner, R., Heni, M., Tabák, A.G. et al. Pathophysiology-based subphenotyping of individuals at elevated risk for type 2 diabetes. Nat Med 27, 49–57 (2021). https://doi.org/10.1038/s41591-020-1116-9

Jayedi A, Soltani S, Emadi A, Najafi A, Zargar MS. Efficacy of lifestyle weight loss interventions on regression to normoglycemia and progression to type 2 diabetes in individuals with prediabetes: a systematic review and pairwise and dose-response meta-analyses. Am J Clin Nutr. 2024 Nov;120(5):1043-1052. doi: 10.1016/j.ajcnut.2024.08.031. Epub 2024 Aug 31. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11600085/pdf/main.pdf

Jill P. Crandall, Dana Dabelea, William C. Knowler, David M. Nathan, Marinella Temprosa, DPP Research Group; The Diabetes Prevention Program and Its Outcomes Study: NIDDK’s Journey Into the Prevention of Type 2 Diabetes and Its Public Health Impact. Diabetes Care 20 June 2025; 48 (7): 1101–1111. https://doi.org/10.2337/dc25-0014

Martín-Peláez S, Fito M, Castaner O. Mediterranean Diet Effects on Type 2 Diabetes Prevention, Disease Progression, and Related Mechanisms. A Review. Nutrients. 2020 Jul 27;12(8):2236. doi: 10.3390/nu12082236. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7468821/pdf/nutrients-12-02236.pdf

Skurk T, Bosy-Westphal A, Grünerbel A et al. Empfehlungen zur Ernährung von Personen mit Typ-2-Diabetes mellitus. Diabetol Stoffwechs 2024; 19: S251–S269. DOI: 10.1055/a-2312-0040

Diabetes Prevention Program (DPP) Research Group. The Diabetes Prevention Program (DPP): description of lifestyle intervention. Diabetes Care. 2002 Dec;25(12):2165-71. doi: 10.2337/diacare.25.12.2165.

Froböse I., Wallmann-Sperlich B., DKV-Report 2025 – Wie gesund lebt Deutschland? https://www.ergo.com/content/dam/ergocom/de/pdf/newsroom/dkv-report/2025/dkv-report-2025-bericht.pdf.coredownload.pdf (Online-Dokument, zuletzt abgerufen im September 2025)

Hering R, Schulz M, Kohring C, Akmatov MK, Holstiege J, Müller D. Kurzbericht: Prävalenz und Inzidenz des Diabetes mellitus Typ 2 – Daten von 2011 bis 2023. Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung in Deutschland (Zi). Versorgungsatlas-Bericht Nr. 24/02. Berlin 2024, https://doi.org/10.20364/VA-24.02

DiMenna FJ, Arad AD. The acute vs. chronic effect of exercise on insulin sensitivity: nothing lasts forever. Cardiovasc Endocrinol Metab. 2020 Nov 19;10(3):149-161. doi: 10.1097/XCE.0000000000000239. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8352615/pdf/xce-10-149.pdf

Sean A. Newsom, Allison C. Everett, Alexander Hinko, Jeffrey F. Horowitz; A Single Session of Low-Intensity Exercise Is Sufficient to Enhance Insulin Sensitivity Into the Next Day in Obese Adults. Diabetes Care 1 September 2013; 36 (9): 2516–2522. https://doi.org/10.2337/dc12-2606

Autor:in

Stephan Hillig

Dipl.-Psych. Stephan Hillig

Stephan Hillig ist Diplom-Psychologe und Content-Manager. Er studierte Psychologie, Psychiatrie und Neurologie und arbeitete danach über zehn Jahre als Medizin-Journalist, Redakteur und Ressortleiter in verschiedenen Verlagen und für unterschiedliche Zeitschriften. Am liebsten schreibt er über Gesundheitsthemen, die zeigen, wie eng und kraftvoll Körper und Psyche miteinander verzahnt sind, sowie Texte, die Menschen dabei unterstützen, gesund zu bleiben oder schnell wieder zu werden.

)

Geprüft von

Dr. Benjamin Jaghutriz

Director R&D and Global Medical Affairs

Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie

)

)

)