)

Stoffwechsel

Medikamente bei Typ-2-Diabetes: es dreht sich nicht alles um InsulinMedikamente bei Typ-2-Diabetes: es dreht sich nicht alles um Insulin

Die meisten Menschen glauben, dass mit der Diagnose Diabetes automatisch auch das Insulin kommt. Doch in der Realität beginnt die Therapie oft ganz anders und manchmal ist es gar nicht das Medikament selbst, das am meist...

Kurz und knapp

Was du über Diabetes-Medikamente wissen solltest

Da die Inselzellen in ihrer Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr bilden, müssen Menschen mit Typ-1-Diabetes von Anfang an und ein Leben lang Insulin spritzen. Bei Menschen mit Typ-2-Diabetes hängt die medikamentöse Behandlung dagegen davon ab, wie stark ihr Glukose-Stoffwechsel bereits gestört ist und welche weiteren Erkrankungen neben dem Typ-2-Diabetes vorliegen.

Je früher ein Prädiabetes oder ein Typ-2-Diabetes entdeckt wird, desto eher ist es möglich, den gestörten Glukose-Stoffwechsel ohne Medikamente und stattdessen mit einer sogenannten Lebensstiländerung wieder zu stabilisieren10. Dazu gehört eine ausgewogene Ernährung, regelmäßige körperliche Aktivität (Bewegung, Sport) und ein gesunder Umgang mit Stress. Erst wenn diese Maßnahmen allein nicht wirken, kommen Medikamente zum Einsatz.

Die medikamentöse Behandlung von Typ-2-Diabetes beginnt in der Regel mit Metformin, sofern keine Kontraindikationen vorliegen. Es gilt als gut verträglich, wirkt gewichtsneutral und hat ein sehr geringes Risiko für Unterzuckerung1,3.

Reicht Metformin allein nicht aus oder wird es nicht vertragen, stehen weitere Wirkstoffklassen zur Verfügung, die auch kombiniert werden können, u. a. SGLT-2-Hemmer (z. B. Empagliflozin), GLP-1-Rezeptoragonisten (z. B. Semaglutid), DPP-4-Hemmer (z. B. Sitagliptin) und in bestimmten Fällen auch Insulin2.

Ältere Substanzgruppen wie Sulfonylharnstoffe, Glinide oder Glitazone spielen heute nur noch eine untergeordnete Rolle, da ihr Einsatz mit einem höheren Risiko für Unterzuckerung, Gewichtszunahme und anderen Nebenwirkungen verbunden sind41.

Moderne Medikamente wie SGLT-2-Hemmer und GLP-1-Analoga können nicht nur den Blutzucker stabilisieren, sondern zeigen in vielen Studien Zusatznutzen: Sie schützen z. B. das Herz und die Nieren, senken das Körpergewicht und das Risiko, dass weitere Folgeerkrankungen entstehen3,4,5.

Nicht jedes Medikament eignet sich für jede Lebenssituation. Deshalb sollten Therapieziele und Medikamentenwahl immer gemeinsam mit dem ärztlichen Team festgelegt werden8. Die Wahl des Medikaments hängt immer von individuellen Faktoren ab, z. B. von bestehenden Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Nierenfunktion, Übergewicht, Alter oder der Fähigkeit zur Selbstbehandlung.

Blutzucker-Werte dokumentieren: Menschen mit Diabetes sollten immer in einem Therapietagebuch festhalten, wann sie welche Medikamente in welcher Dosis einnehmen oder spritzen (Insulin) und wie ihr Glukose-Stoffwechsel darauf reagiert9. Das erleichtert die Therapiekontrolle und reduziert das Risiko für Über- oder Unterzuckerung. Eine gesunde Lebensweise (ausgewogene Ernährung, körperliche Aktivität) bleibt auch während der medikamentösen Behandlung sehr wichtig. In vielen Fällen trägt sie dazu bei, dass Betroffene nach einiger Zeit wieder mit weniger Medikamenten auskommen oder sogar ganz auf sie verzichten können42.

Medikamente bei Typ-2-Diabetes: Ein umfassender ÜberblickMedikamente bei Typ-2-Diabetes: Ein umfassender Überblick

Medikamente bei Typ-2-Diabetes: Ein umfassender ÜberblickMedikamente bei Typ-2-Diabetes: Ein umfassender Überblick

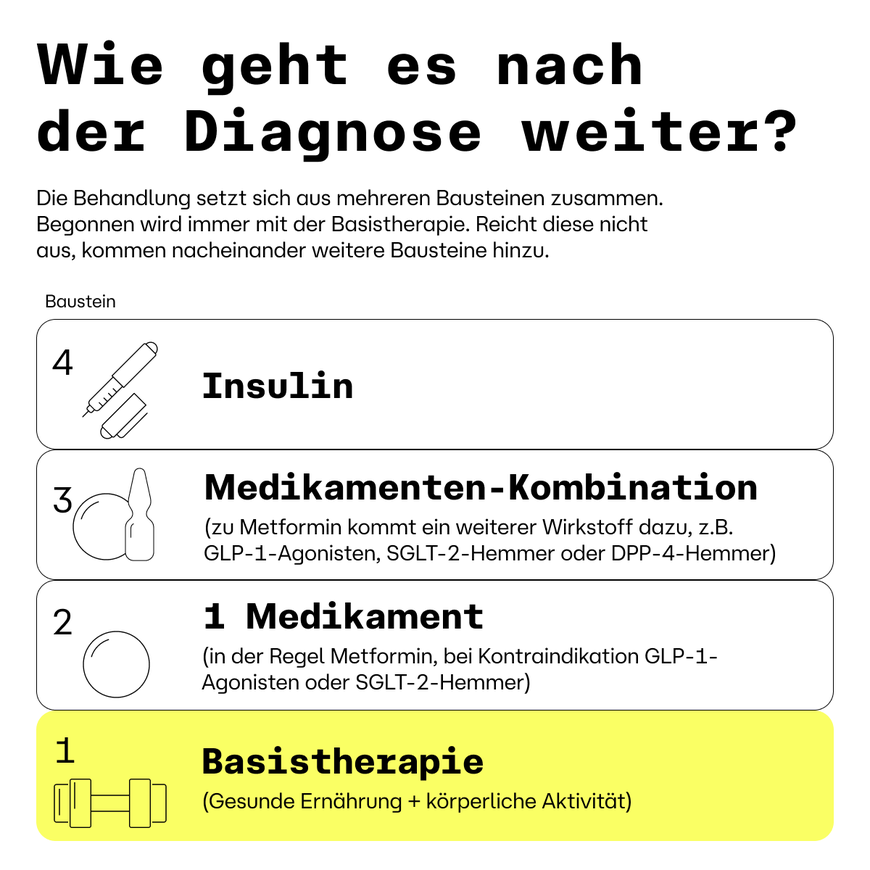

Die Behandlung des Typ-2-Diabetes folgt einem Stufenplan. Je nach Schweregrad, Vorerkrankungen und Therapieziel können unterschiedliche Medikamente zum Einsatz kommen, wenn eine gesündere Lebensweise allein nicht ausreicht. Dies bedeutet jedoch nicht, dass du dann die Basistherapie (u.a. gesündere Ernährung, körperliche Aktivität, Stressmanagement, Tabakentwöhnung) beendest. Auch wenn du ein blutzuckersenkendes Medikament (oder mehrere Medikamente) nehmen sollst, bleibt die Basistherapie wichtig.

Wenn du jedoch deine Therapieziele allein mit der Basistherapie innerhalb von 2–3 Monaten nicht erreichst oder erreichen kannst, wird dir deine Ärztin oder dein Arzt empfehlen, zusätzlich Medikamente einzunehmen.2

Wichtig: Diese Grafik ersetzt keine ärztliche Empfehlung und dient lediglich einem schnellen Überblick. Individuelle Vorerkrankungen, Kontraindikationen und Therapieziele können nur von Ärztinnen und Ärzten festgelegt werden.

Meist beginnt es mit MetforminMeist beginnt es mit Metformin

Wenn bei dir keine weiteren Erkrankungen vorliegen, z. B. eine Herzschwäche (Herzinsuffizienz) oder eine Nierenkrankheit, wird dir deine Ärztin oder dein Arzt im Allgemeinen zuerst das Medikament Metformin empfehlen (mehr zu seiner Wirkweise erfährst du in einem späteren Abschnitt). Die meisten Betroffenen nehmen es dann zu einer Hauptmahlzeit ein.

Da Metformin jedoch über die Nieren ausgeschieden wird, muss gewährleistet sein, dass die Filterleistung deiner Nieren nicht eingeschränkt ist. Ärztinnen und Ärzte sprechen in diesem Zusammenhang von der „geschätzten glomerulären Filtrationsrate“ (engl. estimated Glomerular Filtration Rate, kurz eGFR). Liegt deine eGFR unter 30 ml/min, darfst du Metformin nicht einnehmen, da es sich in diesem Fall im Körper anreichern und Stoffwechselentgleisungen auslösen kann.

Bei Menschen mit Typ-2-Diabetes, bei denen zusätzlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen und/oder Nierenerkrankungen vorliegen oder die ein erhöhtes Herzinfarkt- oder Schlaganfall-Risiko haben, wird Metformin auch zu Beginn der medikamentösen Diabetes-Therapie in der Regel nicht mehr allein eingesetzt, sondern gleich mit einem weiteren blutzuckersenkenden Medikament kombiniert, das sich nachweislich nicht nur auf den Diabetes, sondern auch auf die zusätzlichen Erkrankungen positiv auswirkt.2,20 Dazu gehören vor allem sogenannte SGLT2-Hemmer und GLP-1-Rezeptoragonisten (mehr zu deren Wirkweise erfährst du in einem späteren Abschnitt).

Deine Zielwerte werden regelmäßig überprüftDeine Zielwerte werden regelmäßig überprüft

Damit deine Ärztin oder dein Arzt besser einschätzen kann, ob die medikamentöse Therapie bei dir anschlägt, wird sie oder er mit dir zu Beginn über sogenannte Zielkorridore sprechen. Damit ist z. B. ein etwas höherer und ein etwas geringerer Nüchternblutzucker gemeint, zwischen denen du in einer bestimmten Zeit mithilfe deiner Behandlung mit deinem persönlichen Nüchternblutzucker „landen“ sollst.

Stellt sich nach 3–6 Monaten heraus, dass die Basistherapie und die Einnahme von Metformin bei dir noch nicht den gewünschten Effekt haben und du die vereinbarten Zielkorridore noch nicht erreicht hast, wird deine Ärztin oder dein Arzt mit dir über eine Anpassung deiner Behandlung an deine persönliche Lebens- und Gesundheitssituation sprechen.

Dabei kommt es vor allem auf folgende Punkte an:

Wie alt bist du und wie alt warst du, als die Diagnose Diabetes bei dir gestellt wurde?

Bist du eine Frau oder ein Mann?

Rauchst du derzeit, oder nicht?

Wie hoch ist dein Blutdruck?

Wie gut sind deine Blutfett-Werte (Cholesterin)?

Wie hoch liegt dein Langzeit-Blutzuckerwert HbA1c?

Wie gut ist die Filterfunktion deiner Nieren (eGFR)?

Wenn Metformin allein nicht ausreichtWenn Metformin allein nicht ausreicht

Abhängig davon, welches Risiko-Profil sich u. a. aufgrund dieser Fragen für dich ergibt, kann deine Ärztin oder dein Arzt weitere blutzuckersenkende Medikamente für dich auswählen, die du dann zusätzlich zu Metformin einnimmst.

Folgende Wirkstoffgruppen stehen zur Verfügung:

Dipeptidylpeptidase-4-Inhibitoren (DPP-4-Hemmer)

Gulcagon-like-peptide-1-Rezeptoragonisten (GLP-1-RA)

Sodium-Glukose-Transporter-2-Inhibitoren (SGLT2-Hemmer)

Sulfonylharnstoffe

Kommt bei dir einer dieser Wirkstoffe hinzu, wird aus einer Monotherapie (Metformin allein) eine Kombinationstherapie (Metformin plus ein weiteres Medikament). Auch eine Kombination aus drei Wirkstoffen (Metformin plus DPP4-Hemmer plus SGLT2-Hemmer) ist möglich. Auch während der Kombinationstherapie wird regelmäßig überprüft, ob du die Zielkorridore, die du mit deiner Ärztin oder deinem Arzt besprochen hast, erreicht hast oder nicht.20

Wann du Insulin brauchstWann du Insulin brauchst

Zeigt sich, dass auch die medikamentöse Kombinationstherapie bei dir nicht ausreicht, wird deine Ärztin oder dein Arzt mit dir darüber sprechen, eine Insulin-Therapie zu beginnen. Je höher der Langzeit-Blutzuckerwert HbA1c liegt, desto wahrscheinlicher wird es, dass Insulin zum Einsatz kommt. Das bedeutet aber nicht, dass du dauerhaft darauf angewiesen sein wirst, Insulin zu spritzen. Wenn sich sein Glukose-Stoffwechsel schließlich doch normalisiert, muss die Insulin-Therapie nicht in jedem Fall fortgesetzt werden. Sprich am besten mit deiner Ärztin oder deinem Arzt darüber.

Welche Medikamente helfen bei einem Typ-2-Diabetes?Welche Medikamente helfen bei einem Typ-2-Diabetes?

Welche Medikamente helfen bei einem Typ-2-Diabetes?Welche Medikamente helfen bei einem Typ-2-Diabetes?

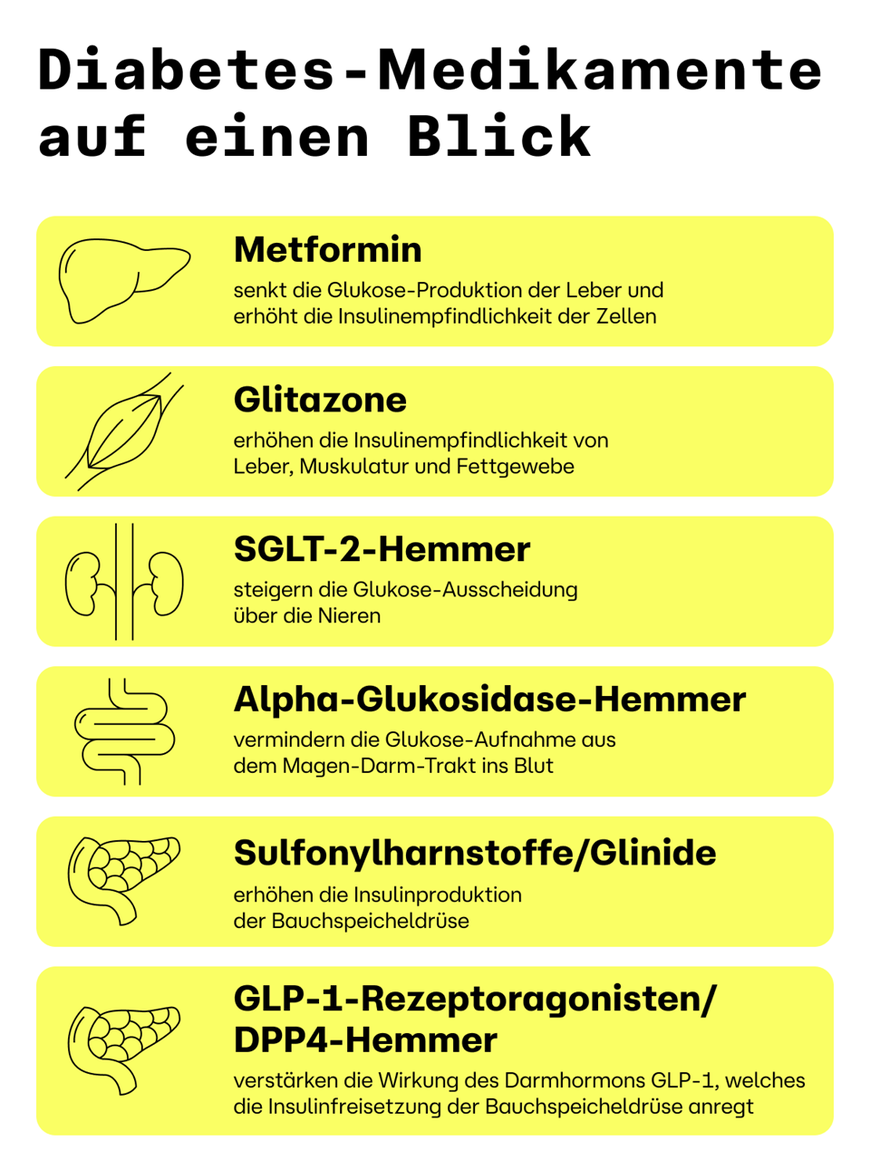

Um den Blutzucker medikamentös zu senken, kommen heutzutage hauptsächlich drei Gruppen von Arzneimitteln zum Einsatz:

orale Antidiabetika,

GLP-1-Rezeptor-Agonisten und

Insulinpräparate

Metformin: Das Fundament der DiabetesbehandlungMetformin: Das Fundament der Diabetesbehandlung

Metformin ist das mit am häufigsten eingesetzte Medikament bei Typ-2-Diabetes und das aus gutem Grund: Es wirkt zuverlässig, zur Anwendung liegen umfangreiche Erfahrungswerte vor und es ist vergleichsweise gut verträglich18.

Metformin gehört zur Gruppe der sogenannten Biguanide und ist in Deutschland seit 1968 zugelassen. Die nationale Versorgungsleitlinie für Typ-2-Diabetes empfiehlt es heute als Therapie der ersten Wahl, sofern keine Kontraindikationen vorliegen3.

Prof. Baptist Gallwitz, Sprecher der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG)„Metformin ist für Menschen mit Typ 2-Diabetes ein unverzichtbares Medikament. Es funktioniert gut, hat vergleichsweise wenig Nebenwirkungen und ist einfach in der Anwendung. Gleichzeitig sind die Therapiekosten mit 20 Cent pro Tag niedrig, denn das Patent ist inzwischen ausgelaufen.“

Wie Metformin wirkt

Das Medikament entfaltet seine Wirkung an mehreren Stellen gleichzeitig:

Es hemmt er die Glukose-Neubildung in der Leber.

Es verbessert die Insulinwirkung in Muskel- und Fettzellen (Insulinsensitivität).

Es verzögert die Aufnahme von Glukose im Darm.

Anders als viele andere Diabetes-Medikamente wirkt Metformin nicht direkt auf die Bauchspeicheldrüse und regt auch keine Insulinausschüttung an. Dadurch ist die Gefahr einer Unterzuckerung sehr gering21.

Ein weiterer Pluspunkt: Metformin kann sich positiv auf das Körpergewicht auswirken oder es zumindest stabil halten. Ein entscheidender Vorteil, da viele Menschen mit Typ-2-Diabetes gleichzeitig mit Übergewicht kämpfen22.

Anwendung und Verträglichkeit

Zu Beginn der Therapie wird Metformin meist in niedriger Dosierung verschrieben (z.B. täglich 500 mg), um Nebenwirkungen zu minimieren. Die Dosis wird dann langsam gesteigert. Es gibt Tabletten, die das Metformin sofort oder zeitverzögert freisetzen, was vor allem für Menschen mit Magen-Darm-Empfindlichkeit relevant ist.

In den ersten Tagen oder Wochen nach Therapiebeginn kann es bei einigen Menschen zu Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Bauchschmerzen oder Appetitverlust kommen. Diese Beschwerden bessern sich meist mit der Zeit. Wichtig ist, Metformin immer zu oder nach einer Mahlzeit einzunehmen. Das verbessert die Verträglichkeit deutlich.

Wann Metformin nicht geeignet ist

Die wohl wichtigste Einschränkung für die Anwendung von Metformin betrifft die Nierenfunktion. Bei eingeschränkter Nierenleistung muss die Dosis angepasst oder das Medikament ganz abgesetzt werden, da sich sonst ein seltener, aber gefährlicher Zustand namens Laktatazidose entwickeln kann. Diese Übersäuerung des Körpers kann lebensbedrohlich sein. Die Nierenfunktion muss deshalb im Rahmen der Metformin-Therapien alle 3–6 Monate kontrolliert werden.

Normalerweise filtern die Nieren etwa 90 – 120 Milliliter (ml) Blut pro Minute pro 1,73 Quadratmeter (m2) Körperfläche. Fachleute nennen das „glomeruläre Filtrationsrate“ (GFR). Sinkt diese im Laufe der Metformin-Therapie unter 30 ml/min/1,73 m2 sollte das Medikament abgesetzt werden22. Auch vor Operationen, bei Kontrastmittelgaben (z. B. für ein CT) oder bei akuten Erkrankungen mit Flüssigkeitsverlust (z. B. Fieber, Erbrechen, Durchfall) sollte Metformin vorübergehend pausiert werden.

Nutzen laut Studienlage

Mehrere Studien konnten nachweisen, dass Metformin insbesondere bei übergewichtigen Menschen mit Typ-2-Diabetes die Häufigkeit von Herz-Kreislauf-Erkrankungen senkt und die Lebenszeit verlängern kann1. Zudem kann Metformin mit nahezu allen anderen Diabetes-Medikamenten kombiniert werden, sowohl mit Tabletten als auch mit Insulin. Das rechtfertigt die breite Empfehlung als Basismedikament zusätzlich.23,40

GLP-1-Rezeptor-AgonistenGLP-1-Rezeptor-Agonisten

Zur Gruppe der GLP-1-Rezeptor-Agonisten (auch „Glutide“) gehören unter anderem die Wirkstoffe Dulaglutid, Exenatid, Liraglutid, Semaglutid und Tirzepatid. Sie werden unter die Haut gespritzt und senken, wie das körpereigene Darmhormon GLP 1 den Blutzucker, indem sie die Insulin-Freisetzung fördern und die Glukagon-Ausschüttung blockieren11.

Zudem verzögern die Medikamente die Magenentleerung und verstärken das Sättigungsgefühl im Gehirn. Dadurch wird es auch leichter, Übergewicht abzubauen. Das Risiko für Unterzuckerungen ist sehr gering. Zu den möglichen Nebenwirkungen zählen z.B. bei Semaglutid gelegentlich vorkommende Entzündungen an der Einstichstelle, Magen-Darm-Beschwerden, z.B. Übelkeit oder Durchfall sowie sehr selten Herzrhythmusstörungen und Entzündung der Bauchspeicheldrüse12.

Wie GLP-1-Rezeptoragonisten wirken

GLP-1 steht für Glucagon-like Peptid-1, ein Darmhormon, das nach der Nahrungsaufnahme ausgeschüttet wird. Es hat mehrere Effekte auf den Glukose-Stoffwechsel:

Es stimuliert Insulinausschüttung.

Es hemmt gleichzeitig die Ausschüttung von Glukagon.

Es verzögert die Magenentleerung (verlangsamt den Blutzuckeranstieg).

Es verstärkt das Sättigungsgefühl im Gehirn.

GLP-1-Rezeptoragonisten ahmen diese Effekte nach, allerdings stärker und länger anhaltend als das körpereigene Hormon. Die Wirkung tritt nur bei erhöhtem Blutzucker auf, was das Risiko für Unterzuckerungen minimiert.

Vorteile: Mehr als nur Zuckersenkung

Ein weiterer Vorteil dieser Medikamente ist der Gewichtsverlust: Viele Betroffene verlieren unter der Therapie 3–6 kg, bei höheren Dosen sind auch zweistellige Werte möglich. Das ist besonders relevant bei Menschen mit starkem Übergewicht oder Adipositas.

Darüber hinaus konnten einige GLP-1-Rezeptoragonisten in großen Studien zeigen, dass sie:

das Risiko für Herzinfarkte, Schlaganfälle und kardiovaskulären Tod senken13,

das Fortschreiten einer Nierenfunktionsstörung verlangsamen14,

und möglicherweise sogar das Demenzrisiko reduzieren (erste Hinweise aus Beobachtungsstudien)15.

Anwendung und praktische Tipps

GLP-1-Analoga müssen meist einmal täglich oder einmal wöchentlich unter die Haut gespritzt werden. Die Injektionsstelle sollte immer gewechselt werden. Mit modernen Pens ist das jedoch sehr einfach möglich. 2020 wurde das erste Semaglutid-Präparat in Tablettenform zugelassen16. Die Einnahme erfordert allerdings genaue Timing-Regeln (nüchtern, mit Wasser, 30 Minuten vor dem Frühstück).

Nebenwirkungen und Verträglichkeit

Die häufigsten Nebenwirkungen sind Magen-Darm-Beschwerden wie Übelkeit, Erbrechen, Völlegefühl oder Durchfall, vor allem zu Beginn der Therapie. Diese Symptome lassen sich durch langsames Aufdosieren oft gut kontrollieren.

GLP-1-Rezeptoragonisten sind vor allem in folgenden Situationen geeignet:

bei therapieresistentem Übergewicht (Adipositas)

bei bestehenden Gefäßerkrankungen

bei erhöhtem Herzinfarkt- oder Schlaganfall-Risiko

bei Unverträglichkeit gegenüber Insulin oder Sulfonylharnstoffen (siehe unten)

bei Menschen, die mit Insulin nicht abnehmen oder zunehmen

In der nationalen Leitlinie gelten sie heute, oft zusammen mit SGLT-2-Hemmern (siehe unten), als vorrangige Therapieoptionen, wenn ein begleitender Herz- oder Nierenschutz notwendig ist.40

SGLT-2-Hemmer („Gliflozine“)SGLT-2-Hemmer („Gliflozine“)

SGLT-2-Hemmer sind eine noch relativ junge, aber mittlerweile gut etablierte Wirkstoffklasse in der Therapie des Typ-2-Diabetes. Medikamente wie Empagliflozin oder Dapagliflozin tragen zur Blutzuckersenkung bei, indem sie einen völlig anderen Weg gehen als klassische Antidiabetika: Sie wirken direkt an den Nieren und sorgen dafür, dass überschüssiger Zucker über den Urin ausgeschieden wird25.

Wie SGLT-2-Hemmer wirken

Normalerweise filtern die Nieren täglich etwa 180 Gramm Glukose aus dem Blut und führen sie dann über ein spezielles Eiweiß wieder zurück ins Blut. Ein natürlicher „Recycling-Mechanismus“, der von den SGLT-2-Hemmern blockiert wird. Der Effekt: Mehr Glukose (Zucker) landet im Urin, wird ausgeschieden und der Blutzuckerspiegel sinkt.

Dieser Wirkmechanismus ist insulinunabhängig. SGLT-Hemmer senken den Blutzucker auch dann, wenn die körpereigene Insulinwirkung eingeschränkt ist. Das macht sie besonders wertvoll für Menschen mit Insulinresistenz oder fortgeschrittenem Diabetes.

Ein weiterer Vorteil: Durch die Zuckerausscheidung gehen zusätzlich Kalorien verloren, was sich positiv auf das Körpergewicht auswirken kann. Auch der Blutdruck sinkt leicht, da Wasser ausgeschieden wird.43

Zusatzeffekte auf Herz und Niere

Was diese Substanzklasse besonders hervorhebt, ist ihr nachgewiesener Nutzen bei Herz-Kreislauf- und Nierenerkrankungen26,27,28.Deshalb werden sie heute häufig schon frühzeitig eingesetzt, vor allem wenn bei Patientinnen und Patienten entsprechende Begleiterkrankungen vorliegen.

Verträglichkeit und Nebenwirkungen

Im Vergleich zu Sulfonylharnstoffen oder Insulin verursachen SGLT-2-Hemmer keine Unterzuckerungen (Hypoglykämien), wenn sie allein oder mit Metformin eingenommen werden. Bei Kombination mit Insulin kann die Gefahr steigen, dann ist eine Anpassung der Insulin-Dosis erforderlich.

Da vermehrt Glukose (Zucker) im Urin landet, kann es SGLT-Hemmern öfter zu Harnwegsinfektionen oder Pilzinfektionen im Genitalbereich kommen, vor allem bei Frauen. Es kann zu vermehrtem Harndrang, Durstgefühl und leichtem Flüssigkeitsverlust kommen.

In seltenen Fällen kann sich eine euglykämische diabetische Ketoazidose (EDKA) entwickeln, eine potenziell gefährliche Stoffwechselentgleisung, die besonders bei Insulinmangel und starker Kalorienreduktion auftreten kann (z.B. bei Fasten, Infekten oder starkem Alkoholkonsum)29,30.

Was ist bei der Anwendung zu beachten?

SGLT-2-Hemmer werden einmal täglich morgens eingenommen, mit oder ohne Nahrung. Die Nierenfunktion sollte regelmäßig überprüft werden, da die Wirkung bei eingeschränkter Nierenleistung nachlässt. Filtern die Nieren bereits weniger als 30 Milliliter (ml) Blut pro Minuten pro 1,73 m2 Körperfläche (glomeruläre Filtrationsrate, GFR) werden SGLT-2-Hemmer meist nicht mehr empfohlen.

SGLT-2-Hemmer eignen sich vor allem für Menschen, die neben dem Typ-2-Diabetes auch an einer Herzinsuffizienz, einer chronischen Nierenerkrankung oder an Übergewicht (Adipositas) leiden und gleichzeitig keine besonderen Risiken für Harnwegsinfektionen oder Flüssigkeitsmangel aufweisen.

DPP-4-Hemmer („Gliptine“)DPP-4-Hemmer („Gliptine“)

DPP-4-Hemmer wie Sitagliptin, Linagliptin, Saxagliptin oder Vildagliptin, stellen eine weitere moderne und gut verträgliche Option für Menschen mit Typ-2-Diabetes dar.

Wie DPP-4-Hemmer wirken

Im Darm werden nach dem Essen sogenannte Inkretin-Hormone ausgeschüttet. Diese Botenstoffe fördern die glukoseabhängige Insulinausschüttung und hemmen gleichzeitig die Produktion von Glukagon, einem Hormon, das den Blutzucker erhöht.

Das Problem: Inkretin-Hormone haben nur eine kurze Halbwertszeit und werden vom Enzym DPP-4 (Dipeptidylpeptidase-4) innerhalb von Minuten wieder abgebaut. DPP-4-Hemmer blockieren genau dieses Enzym. Dadurch bleiben die körpereigenen Inkretine länger aktiv und können ihre blutzuckersenkende Wirkung besser entfalten.

Der Effekt ist besonders nach dem Essen spürbar, da die Wirkung glukoseabhängig ist. Ist der Blutzucker nicht erhöht, bleiben die Wirkstoffe passiv. Das macht sie sicher und risikoarm, was Unterzuckerungen angeht.

Nebenwirkungen und Besonderheiten

DPP-4-Hemmer sind in der Regel gut verträglich. Häufig treten Kopfschmerzen auf. Zudem liegen Studien vor, die darauf hinweisen, dass es durch die Behandlung mit DPP4-Hemmern zu entzündlichen Darmerkrankungen oder zu einer Entzündung der Bauchspeicheldrüse kommen kann.31,32,33.

Anwendung und praktische Tipps

DPP-4-Hemmer werden üblicherweise einmal täglich oral eingenommen, unabhängig von den Mahlzeiten. Bei einigen Vertretern muss bei eingeschränkter Nierenfunktion die Dosis angepasst werden. Der Wirkstoff Linagliptin stellt hier eine Ausnahme dar. Er kann auch bei fortgeschrittener Niereninsuffizienz in unveränderter Dosierung gegeben werden.

SulfonylharnstoffeSulfonylharnstoffe

Sulfonylharnstoffe zählen zu den ältesten und am längsten eingesetzten Medikamenten zur Behandlung des Typ-2-Diabetes. Vertreter wie Glibenclamid, Glimepirid, Gliclazid oder Gliquidon sind bewährte Wirkstoffe, die in vielen Ländern weiterhin häufig verschrieben werden, auch wenn sie heute nicht mehr als Erstlinientherapie empfohlen werden. Der Grund: Sie sind zwar wirksam, bergen aber ein erhöhtes Risiko für Unterzuckerungen und Gewichtszunahme.3,34

Wie wirken Sulfonylharnstoffe?

Sulfonylharnstoffe wirken direkt auf die Betazellen der Bauchspeicheldrüse. Sie binden dort an bestimmte Rezeptoren und stimulieren die Insulinfreisetzung, unabhängig davon, ob der Blutzucker gerade hoch oder niedrig ist. Anders als moderne Wirkstoffe wie DPP-4-Hemmer oder GLP-1-Analoga agieren Sulfonylharnstoffe also nicht glukoseabhängig. Das ist einerseits wirkungsvoll, andererseits auch riskant.

In Ländern mit eingeschränktem Zugang zu moderneren Diabetes-Medikamenten sind sie daher noch immer weit verbreitet. Auch in Deutschland kommen sie noch zum Einsatz, etwa bei Patientinnen oder Patienten, die Metformin nicht vertragen oder bei denen keine Kontraindikationen vorliegen. Häufig werden sie mit Metformin kombiniert, um dessen Wirkung zu verstärken.

Risiken und Nebenwirkungen

Der größte Nachteil dieser Medikamentengruppe ist das Risiko für Hypoglykämien, also gefährlich niedrige Blutzuckerwerte. Da die Insulinfreisetzung unabhängig vom aktuellen Glukosewert angeregt wird, kann es vor allem bei unregelmäßigem Essen, verzögerter Nahrungsaufnahme oder ungewohnter körperlicher Aktivität zu Unterzuckerungen kommen. Diese können leicht, aber auch schwer oder sogar lebensbedrohlich verlaufen, insbesondere bei älteren oder alleinlebenden Menschen32. Ein weiterer Nachteil: Sulfonylharnstoffe fördern die Gewichtszunahme, was bei vielen Patientinnen und Patienten mit Typ-2-Diabetes ohnehin ein relevantes Problem darstellt.

Anwendung und praktische Tipps

Sulfonylharnstoffe werden ein- bis zweimal täglich vor den Mahlzeiten eingenommen. Wichtig ist eine regelmäßige Nahrungsaufnahme und bei Bedarf eine begleitende Schulung, wie Unterzuckerungen (Hypoglykämien) erkannt und behandelt werden können.

Alpha-Glukosidase-HemmerAlpha-Glukosidase-Hemmer

Alpha-Glukosidase-Hemmer, vor allem der Wirkstoff Acarbose, galten in den 1990er und frühen 2000er Jahren als vielversprechende Ergänzung in der Behandlung des Typ-2-Diabetes. Es liegen auch ausreichend Belege vor, dass Acarbose sowohl den Blutzucker aus auch den HbA1c-Wert senken kann.35,36 Doch mittlerweile werden Alpha-Glukosidase-Hemmer nur noch in seltenen Sondersituationen eingesetzt.2

Wie wirken Alpha-Glukosidase-Hemmer?

Im Darm werden aufgenommene Kohlenhydrate (z.B. Stärke aus Brot, Nudeln oder Kartoffeln) mithilfe von Enzymen in Einfachzucker wie Glukose aufgespalten. Erst dann können sie über die Darmwand ins Blut gelangen. Alpha-Glukosidase-Hemmer bremsen gezielt eines dieser Enzyme, die Alpha-Glukosidase im Dünndarm, und verzögern so den Abbau komplexer Zucker-Moleküle. Die Folge: Glukose wird langsamer ins Blut aufgenommen und der Blutzuckeranstieg nach dem Essen fällt deutlich geringer aus. Deshalb können Alpha-Glukosidase-Hemmer insbesondere für Menschen mit stark schwankendem Zuckerprofil nach Mahlzeiten hilfreich sein.

Alpha-Glukosidase-Hemmer verursachen zudem keine Unterzuckerungen (Hypoglykämien), weil sie die Insulin-Produktion nicht beeinflussen. Außerdem sind sie gewichtsneutral, da sie weder den Appetit noch den Fettstoffwechsel verändern.

Zudem wirken sie lokal im Darm. Das macht sie für Menschen mit multipler Medikation, eingeschränkter Leber- oder Nierenfunktion manchmal attraktiver als systemisch wirkende Präparate.

Warum werden Alpha-Glukosidase-Hemmer selten verwendet?

Der Grund für ihren Nischenstatus liegt vor allem in den Nebenwirkungen: Da Kohlenhydrate im Dünndarm langsamer gespalten werden, gelangen größere Zuckerreste in den Dickdarm, wo sie von Darmbakterien fermentiert werden. Die Folge sind Blähungen, Bauchschmerzen, Völlegefühl oder Durchfall. Besonders in den ersten Tagen der Einnahme können diese Beschwerden belastend sein.

Eine langsame Dosissteigerung und der Verzicht auf Kohlenhydrate, die den Blutzucker besonders schnell steigen lassen, z.B. Haushaltszucker oder Weißmehlprodukte, können helfen, Nebenwirkungen zu minimieren. Dennoch bleibt die Verträglichkeit der größte Schwachpunkt dieser Substanzklasse.

Anwendung und praktische Tipps

Alpha-Glukosidase-Hemmer werden unmittelbar vor kohlenhydratreichen Mahlzeiten eingenommen. Eine typische Anfangsdosis sind z.B. 3 × 50 mg Acarbose pro Tag. Wenn keine Kohlenhydrate aufgenommen werden, haben die Medikamente auch keinen Effekt. Sie können mit anderen oralen Antidiabetika kombiniert werden, z.B. mit Metformin oder Sulfonylharnstoffen (siehe oben).

Wichtig: Kommt es aus anderen Gründen zu einer Unterzuckerung (Hypoglykämie) darf bei der Behandlung mit Alpha-Glukosidase-Hemmern als Gegenmaßnahme kein Haushaltszucker (Saccharose) verwendet werden, da dessen Aufspaltung gehemmt ist. Stattdessen ist reiner Traubenzucker (Glukose) erforderlich.

Studienlage und Einsatzgebiet

In Studien konnte gezeigt werden, dass Alpha-Glukosidase-Hemmer den Blutzucker und den HbA1c-Wert senken können.35,36 Langzeiteffekte sind jedoch nicht eindeutig belegt. In den aktuellen Behandlungsleitlinien werden Alpha-Glukosidase-Hemmer daher nicht als Standardtherapie, sondern nur als Option bei Unverträglichkeit anderer Medikamente oder bei spezifischen Blutzuckerproblemen nach den Mahlzeiten genannt.

InsulinpräparateInsulinpräparate

Auch für die Insulintherapie stehen heute sehr viele verschiedene Präparate zur Verfügung. Sie unterscheiden sich vor allem in der Art und Weise, wie sie hergestellt werden und in ihrer Wirkweise:

Humaninsuline entsprechen mit ihrer chemischen Struktur dem körpereignen Insulin. Sie werden biotechnologisch mithilfe von Bakterien und Hefen hergestellt.

Insulinanaloga oder Analoginsuline werden ähnlich produziert wie Humaninsuline, werden aber durch das Austauschen oder Angängen bestimmter chemischer Bausteine (Aminosäuren) geringfügig verändert. Dadurch kann ihr Wirkungseintritt und ihre Wirkungsdauer beeinflusst werden.

Was ihre Wirkdauer und ihren Wirkeintritt betrifft, lassen sich drei Arten von Insulinpräparaten unterscheiden:

Langwirksame Insuline (Verzögerungsinsuline oder Humaninsuline mit Verzögerungszusatz) brauchen etwa 1–2 Stunden bis ihre Wirkung eintritt, können dafür aber mehr als 20 Stunden lang wirken.

Kurzwirksame Insuline (Bolus- oder Mahlzeitinsuline) wirken bereits nach circa 30 Minuten, dafür aber nur 5–8 Stunden lang.

Mischinsuline kombinieren ein kurz- und ein langwirksames Insulin

Da sich die Bedarfe sowie der Wirkeintritt und die Wirkdauer von Insulinen von Mensch zu Mensch unterscheiden, muss die Insulintherapie sehr individuell auf dich zugeschnitten werden. Abhängig davon, welches Insulinpräparat du verwendest, können täglich zwei (konventionelle Insulintherapie) oder mehr Injektionen (intensivierte Insulintherapie) notwendig sein.

Eine Sonderform ist die Pumpentherapie. Sie wurde speziell für Typ-1-Diabetiker entwickelt, um durch eine kontinuierliche Versorgung mit Insulin den absoluten Insulinmangel auszugleichen. Studien haben gezeigt, dass solche Pumpen auch für Typ-2-Diabetiker mit hohem Insulinbedarf sinnvoll sein können.37,38,39

Insulin richtig spritzenInsulin richtig spritzen

Insulin richtig spritzenInsulin richtig spritzen

Sich selbst Insulin zu injizieren will gelernt sein. Dabei ist es wichtig, die Hautdicke zu beachten, geeignete Körperstellen zu kennen und die richtige Nadellänge zu wählen. Nur mit einer guten Injektionstechnik wird das Insulin auch optimal aufgenommen.

Keine Sorge, all das musst du dir nicht in Eigenregie beibringen. Hat deine Ärztin oder dein Arzt bei dir einen Diabetes neu festgestellt, hast du Anspruch auf eine Diabetes-Schulung und du bekommst eine entsprechende Überweisung. Die Kosten für diese Schulungen werden von deiner Krankenkasse übernommen. Sie finden z.B. in diabetologischen Schwerpunktpraxen, Kliniken oder spezialisierten Schulungseinrichtungen statt. Danach wirst du dich nicht nur beim Insulinspritzen viel sicherer fühlen.

Insulin-PensInsulin-Pens

Früher mussten sich Menschen mit Diabetes ihre Insulinspritzen selbst aufziehen. Das war mühselig und fehleranfällig. Seit der Einführung des Insulin-Pens ist das Spritzen viel einfacher. Mithilfe des Dosierknopfs sind die erforderlichen Insulin-Einheiten (IE, siehe unten) ruck zuck eingestellt. Vor dem Gebrauch muss der Pen meist mit einer Insulin-Patrone befüllt werden. Es gibt aber auch Fertig- oder Einweg-Pens, die bereits Insulin enthalten und nach (mehrmaligem) Gebrauch weggeworfen werden.

Insulin-EinheitenInsulin-Einheiten

Fertig-Pens gibt es mit unterschiedlichen Insulin-Konzentrationen. Der Standard ist U 100. Das heißt, ein Milliliter Flüssigkeit enthält 100 Insulin-Einheiten (IE). Wenn du sehr viel Insulin spritzen musst, wird deine Ärztin oder dein Arzt dir vielleicht U-200- oder U-300-Pens verordnen. Dann kommt auf einen Milliliter die doppelte bzw. dreifache Menge Insulin. Der Vorteil besteht darin, dass du dadurch weniger Flüssigkeit spritzen musst.

SpritzstelleSpritzstelle

Das Insulin muss ins Fettgewebe unter der Haut gespritzt werden. Das geht am einfachsten an Bauch, Oberschenkel oder Po. Am Bauch wirkt das Insulin am schnellsten, optimal z.B. für das kurzwirkende Insulin vor der Mahlzeit. Für langwirkendes Insulin sind Oberschenkel und Po am besten geeignet.

SpritzplanSpritzplan

Du solltest die Einstichstelle regelmäßig wechseln, um Verdickungen oder Verhärtungen zu vermeiden. Solche Gewebeveränderungen können dazu führen, dass Insulin schwerer ins Blut gelangt. Erstell darum einen Übersichtsplan, in den du einträgst, wann und wo du gerade gespritzt hast. Dann kannst du regelmäßig wechseln, z.B. nach folgendem Schema: eine Woche rechter Bauch/Oberschenkel, eine Woche linker Bauch/Oberschenkel Zusätzlich solltest du nicht immer genau an der gleichen Stelle spritzen, sondern die Nadel lieber jeweils 2 cm versetzt ansetzen.

Nadellänge und NadelwechselNadellänge und Nadelwechsel

Generell wird eine Nadellänge von 4 Millimetern (mm) empfohlen. Außerdem solltest du die Nadel täglich wechseln. Neue Nadeln verfügen über einen Gleitfilm, der einen beinahe schmerzfreien Einstich ermöglicht. Durch das (mehrmalige) Eindringen in die Haut stumpfen sie ab und verbiegen sich unmerklich. Nach dem ersten Gebrauch sind Nadeln darüber hinaus nicht mehr steril (keimfrei).

AufbewahrungAufbewahrung

Fertig-Pens oder ungeöffnete Insulinpatronen solltest du im Kühlschrank bei Temperaturen zwischen 2 und 8 Grad lagern. Lass das Insulin nicht gefrieren, sonst verliert es seine Wirkung. Etwa eine halbe Stunde vor dem Gebrauch nimmst du das Insulin aus dem Kühlschrank. Angebrochenes Insulin kannst du bei Zimmertemperatur lagern und maximal einen Monat verwenden. Schütze es aber vor direkter Sonneneinstrahlung.

DokumentationDokumentation

Die gespritzten Insulineinheiten dokumentierst du am besten in deinem Diabetes-Tagebuch. So weißt du vor jeder Injektion, wann und wie viel Insulin du schon gespritzt hast. Das macht es dir leichter, den Blutzucker dauerhaft zu kontrollieren.

Insbesondere abends vor dem Schlafengehen solltest du auf einen stabilen Blutzucker achten. Er kann zum Beispiel durch einen alkoholhaltigen „Schlummertrunk“ oder ein spätes Sportprogramm ungünstig beeinflusst werden. Die Folge: Betroffene schlafen schlecht und fühlen sich am nächsten Morgen abgeschlagen. Doch dass eine nächtliche Unterzuckerung dahintersteckt, wissen viele nicht. Wenn du also deinen Blutzucker abends misst und er zu niedrig liegt, solltest du noch eine Kleinigkeit essen.

Während bei einem Typ-1-Diabetes Insulin immer und dauerhaft notwendig ist, da die Betazellen in der Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr produzieren, stehen Menschen mit einem Typ-2-Diabetes also deutlich mehr Behandlungsbausteine zur Verfügung, mit denen sie ihre Blutzuckerspiegel auf ein gesundes Niveau senken können. Vor allem eine gesunde Ernährung und regelmäßige körperliche Aktivität spielen eine Schlüsselrolle.

Unser Service für dich

Wir haben ein Diabetes-Tagebuch zusammengestellt, in dem du deine Blutzuckerwerte schriftlich festhalten kannst. Außerdem findest du darin nützliche Informationen, die dich bei deiner Blutzucker-Kontrolle unterstützen können. Du kannst das Diabetes-Tagebuch einfach als PDF herunterladen und ausdrucken (du benötigst ein Programm, das PDF-Dateien öffnen kann).

CT vs. ICT: Unterschiedliche DokumentationsbedürfnisseCT vs. ICT: Unterschiedliche Dokumentationsbedürfnisse

Neben den gemessenen Blutzuckerwerten sind je nach Insulintherapie noch weitere Punkte zu dokumentieren.

Konventionelle Insulintherapie (CT): Bei der CT nutzt du meist ein festes Schema mit lang wirksamem Insulin und festen Mahlzeiten.

Dein Tagebuch sollte enthalten:

Art und Zeitpunkt des Insulins

Zeitpunkt der Mahlzeiten und Snacks

Kohlenhydratmengen deiner Mahlzeiten

Dieses strukturierte Schema erleichtert dir den Alltag, erfordert aber gute Planung und regelmäßige Einträge.

Intensivierte konventionelle Insulintherapie (ICT): Bei der ICT misst du häufiger und kombinierst Basis‑ und Bolusinsulin positiv individuell abgestimmt.

Zusätzlich solltest du festhalten:

Zeitpunkt, Art und Dosis von Bolus- und Basisinsulin

Mahlzeiten & Kohlenhydrateinheiten (KE)

Bei Bedarf: Fett‑Protein‑Einheiten (FPE)

Das ICT‑Tagebuch unterstützt dich dabei, komplexe Tagesprofile nachzuvollziehen und Therapieoptionen gezielter mit deinem Behandlungsteam zu besprechen.

Ein gut geführtes Tagebuch erleichtert es dir und deinem Ärzteteam:

typische Muster zu erkennen, z. B. Blutzucker-Spitzen am Morgen, nächtliche Unterzuckerung)

Korrektur‑ und BE‑Faktoren zu optimieren

Insulinvarianten zu wechseln

gezielte Fragen zum nächsten Termin vorzubereiten

Ein vollgepacktes Tagebuch ist also kein Kontrollinstrument, sondern eine Grundlage für individuelle und sichere Therapieanpassungen.

Korrekturfaktor und BE-Faktor: was steckt dahinter?Korrekturfaktor und BE-Faktor: was steckt dahinter?

Wer Insulin spritzt, muss wissen: Wie viel senkt eine Einheit Insulin meinen Blutzucker? Und wie viel Insulin brauche ich für die Kohlenhydrate, die ich gleich esse?

Diese beiden Werte heißen:

Korrekturfaktor (z. B. 1 IE senkt den Blutzucker um 30 mg/dl)

BE-Faktor (z. B. 1 IE deckt 1 BE = 12 g Kohlenhydrate)

Beide Werte sind individuell unterschiedlich und ändern sich mit Bewegung, Tageszeit, Hormonhaushalt oder Infekten. Um sie richtig einzuschätzen, ist eine lückenlose Dokumentation entscheidend, besonders bei der Umstellung der Therapie oder in sensiblen Lebensphasen wie Pubertät, Schwangerschaft oder Krankheit.

So bestimmst du deinen Korrekturfaktor

Ausgangswert messen: z.B. 180 mg/dl

Keine Kohlenhydrate essen, keine Bewegung

Korrekturinsulin spritzen, z.B. 1 IE

Nach 3–4 Stunden nochmal messen: z.B. 150 mg/dl

Ergebnis: Dein Korrekturfaktor liegt bei ca. 30 mg/dl pro IE.

Wichtig: Dieses Verfahren solltest du aber immer nur in Rücksprache mit deinem medizinischen Team anwenden. Und führe es immer mehrfach durch, um zuverlässige Durchschnittswerte zu ermitteln. Deine Dokumentation ersetzt natürlich keine ärztliche Beratung, aber sie macht sie präziser.

UK Prospective Diabetes Study Group. (1998). Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in overweight patients with type 2 diabetes. The Lancet, 352(9131), 854–865. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(98)07037-8

Gallwitz B. et al., Therapie des Typ-2-Diabetes, Diabetol Stoffwechs 2024; 19: S186–S202. DOI: 10.1055/a-2312-0315 https://www.ddg.info/fileadmin/user_upload/DuS_2024_S02_Praxisempfehlungen_Gallwitz_TherapieTyp-2.pdf

Nationale Versorgungsleitlinie (NVL) Typ-2-Diabetes. (2021). Therapieempfehlungen zur medikamentösen Glukosesenkung. https://www.ddg.info/fileadmin/user_upload/05_Behandlung/01_Leitlinien/Evidenzbasierte_Leitlinien/2021/diabetes-2aufl-vers1.pdf

Zinman, B., Wanner, C., Lachin, J. M., et al. (2015). Empagliflozin, cardiovascular outcomes, and mortality in type 2 diabetes. New England Journal of Medicine, 373(22), 2117–2128. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1504720

Marso, S. P., Daniels, G. H., Brown-Frandsen, K., et al. (2016). Liraglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes. New England Journal of Medicine, 375(4), 311–322. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1603827

Gerstein, H. C., Colhoun, H. M., Dagenais, G. R., et al. (2019). Dulaglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes (REWIND). The Lancet, 394(10193), 121–130. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31149-3

Dormandy, J. A., Charbonnel, B., Eckland, D. J. A., et al. (2005). Secondary prevention of macrovascular events in patients with type 2 diabetes in the PROactive Study. The Lancet, 366(9493), 1279–1289. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(05)67528-9

American Diabetes Association (ADA). (2024). Standards of Medical Care in Diabetes—2024. Diabetes Care, 47(Supplement_1), S125–S143. https://doi.org/10.2337/dc24-S007

Zoolsup, N., Suksomboon, N., & Rattanasookchit, S. (2009). Meta-analysis of the benefits of self-monitoring of blood glucose on glycemic control in type 2 diabetes patients. Diabetes Technology & Therapeutics, 11(12), 775–784. https://doi.org/10.1089/dia.2009.0091

Tuomilehto, J., Lindström, J., Eriksson, J. G., et al. (2001). Prevention of type 2 diabetes mellitus by changes in lifestyle among subjects with impaired glucose tolerance. New England Journal of Medicine, 344(18), 1343–1350. https://doi.org/10.1056/NEJM200105033441801

Nauck MA, Meier JJ. Incretin hormones: Their role in health and disease. Diabetes Obes Metab. 2018 Feb;20 Suppl 1:5-21. doi: 10.1111/dom.13129

Marso, S. P., Bain, S. C., Consoli, A., et al. (2016). Semaglutide and cardiovascular outcomes in patients with type 2 diabetes. New England Journal of Medicine, 375(19), 1834–1844. https://doi.org/10.1056/NEJMoa1607141

Gerstein, H. C., Colhoun, H. M., Dagenais, G. R., et al. (2019). Dulaglutide and cardiovascular outcomes in type 2 diabetes (REWIND). The Lancet, 394(10193), 121–130. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(19)31149-3

Tuttle KR, Bain SC, Bosch-Traberg H, Khunti K, Rasmussen S, Sokareva E, Cherney DZ. Effects of Once-Weekly Semaglutide on Kidney Disease Outcomes by KDIGO Risk Category in the SUSTAIN 6 Trial. Kidney Int Rep. 2024 May 22;9(7):2006-2015. doi: 10.1016/j.ekir.2024.04.028. PMID: 39081763; PMCID: PMC11284422. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11284422/

Cukierman-Yaffe, T., Gerstein, H. C., Colhoun, H. M., Diaz, R., García-Pérez, L. E., Lakshmanan, M., Bethel, A., Xavier, D., Probstfield, J., Riddle, M. C., Rydén, L., Atisso, C. M., Hall, S., Rao-Melacini, P., Basile, J., Cushman, W. C., Franek, E., Keltai, M., Lanas, F., Leiter, L. A., … Temelkova-Kurktschiev, T. (2020). Effect of dulaglutide on cognitive impairment in type 2 diabetes: an exploratory analysis of the REWIND trial. The Lancet. Neurology, 19(7), 582–590. https://doi.org/10.1016/S1474-4422(20)30173-3

Aroda VR, Blonde L, Pratley RE. A new era for oral peptides: SNAC and the development of oral semaglutide for the treatment of type 2 diabetes. Rev Endocr Metab Disord. 2022 Oct;23(5):979-994. doi: 10.1007/s11154-022-09735-8. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC9515042/pdf/11154_2022_Article_9735.pdf

Davies, M. J., Aroda, V. R., Collins, B. S., et al. (2021). Oral semaglutide for the treatment of type 2 diabetes. BMJ, 373, n1314. https://doi.org/10.1136/bmj.n1314

American Diabetes Association (ADA). 9.Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Care in Diabetes (2025).Diabetes Care 2025; 48 (Suppl. 1):S181-207. https://doi:10.2337/dc25-S009

Effect of intensive blood-glucose control with metformin on complications in overweight patients with type 2 diabetes (UKPDS 34). UK Prospective Diabetes Study (UKPDS) Group. Lancet. 1998 Sep 12;352(9131):854-65. Erratum in: Lancet 1998 Nov 7;352(9139):1558. PMID: 9742977.

Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG), Deutsche Gesellschaft für Innere Medizin (DGIM), Deutsche Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin (DEGAM), et al. (2021). Evidenzbasierte Leitlinie: Typ-2-Diabetes – 2. Auflage. Version 1, S. 38. https://www.ddg.info/fileadmin/user_upload/05_Behandlung/01_Leitlinien/Evidenzbasierte_Leitlinien/2021/diabetes-2aufl-vers1.pdf

Rojas, L. B. A., & Gomes, M. B. (2013). Metformin: An old but still the best treatment for type 2 diabetes. Diabetology & Metabolic Syndrome, 5(1), 6. https://doi.org/10.1186/1758-5996-5-6

Bailey, C. J., & Turner, R. C. (1996). Metformin. New England Journal of Medicine, 334(9), 574–579. https://doi.org/10.1056/NEJM199602293340906

Salpeter SR, Greyber E, Pasternak GA, Salpeter EE. Risk of fatal and nonfatal lactic acidosis with metformin use in type 2 diabetes mellitus: systematic review and meta-analysis. Arch Intern Med. 2003 Nov 24;163(21):2594-602. doi: 10.1001/archinte.163.21.2594.

Salpeter SR, Greyber E, Pasternak GA, Salpeter EE. Risk of fatal and nonfatal lactic acidosis with metformin use in type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev. 2010 Apr 14;2010(4):CD002967. doi: 10.1002/14651858.CD002967.pub4, https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7138050/pdf/CD002967.pdf.

Boussageon, R., Supper, I., Bejan-Angoulvant, T., et al. (2012). Reappraisal of metformin efficacy in the treatment of type 2 diabetes: A meta-analysis of randomized controlled trials. PLoS Medicine, 9(4), e1001204. https://doi.org/10.1371/journal.pmed.1001204

Heerspink, H. J. L., Perkins, B. A., Fitchett, D. H., Husain, M., & Cherney, D. Z. I. (2016). Sodium Glucose Cotransporter 2 Inhibitors in the Treatment of Diabetes Mellitus: Cardiovascular and Kidney Effects, Potential Mechanisms, and Clinical Applications. Circulation, 134(10), 752–772. https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.116.021887

Heerspink, H. J. L., Stefánsson, B. V., Correa-Rotter, R., et al. (2020). Dapagliflozin in Patients with Chronic Kidney Disease. New England Journal of Medicine, 383(15), 1436–1446. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2024816

Rastogi A, Bhansali A. SGLT2 Inhibitors Through the Windows of EMPA-REG and CANVAS Trials: A Review. Diabetes Ther. 2017 Dec;8(6):1245-1251. doi: 10.1007/s13300-017-0320-1 https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5688986/pdf/13300_2017_Article_320.pdf

Meitner-Schellhaas B. et al., Ketoazidose bei SGLT2-Hemmer-Therapie, Diabetologie und Stoffwechsel 2025; 20(01): 31-44, DOI: 10.1055/a-2368-0280, https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/abstract/10.1055/a-2368-0280

Handelsman, Y., Henry, R. R., Bloomgarden, Z. T., et al. (2016). American Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinology Position Statement on the Association of SGLT-2 Inhibitors and Diabetic Ketoacidosis. Endocrine Practice, 22(6), 753–762. https://doi.org/10.4158/EP161292.PS

Ivan Tkáč, Itamar Raz; Combined Analysis of Three Large Interventional Trials With Gliptins Indicates Increased Incidence of Acute Pancreatitis in Patients With Type 2 Diabetes. Diabetes Care 1 February 2017; 40 (2): 284–286. https://doi.org/10.2337/dc15-1707

Abrahami D, Douros A, Yin H, Yu OHY, Renoux C, Bitton A, Azoulay L. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors and incidence of inflammatory bowel disease among patients with type 2 diabetes: population based cohort study. BMJ. 2018 Mar 21;360:k872. doi: 10.1136/bmj.k872. PMID: 29563098; PMCID: PMC5861502.

Monami M, Dicembrini I, Mannucci E. Dipeptidyl peptidase-4 inhibitors and pancreatitis risk: a meta-analysis of randomized clinical trials. Diabetes Obes Metab. 2014 Jan;16(1):48-56. doi: 10.1111/dom.12176.

Madsen KS, Kähler P, Kähler LKA, Madsbad S, Gnesin F, Metzendorf MI, Richter B, Hemmingsen B. Metformin and second- or third-generation sulphonylurea combination therapy for adults with type 2 diabetes mellitus. Cochrane Database Syst Rev. 2019 Apr 18;4(4):CD012368. doi: 10.1002/14651858.CD012368.pub2. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6472662/pdf/CD012368.pdf

Bundesärztekammer (BÄK); Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV); Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Nationale VersorgungsLeitlinie Therapie des Typ-2-Diabetes - Langfassung, 1. Auflage. Version 4; 2013. Available from: http://doi.org/10.6101/AZQ/00021

Schernthaner, G., & Barnett, A. H. (2004). Efficacy and safety of repaglinide versus glibenclamide in Type 2 diabetes. Diabetes Research and Clinical Practice, 66(2), 113–122. https://doi.org/10.1016/j.diabres.2004.03.009

Freckmann G, Buck S, Waldenmaier D, et al. Insulin Pump Therapy for Patients With Type 2 Diabetes Mellitus: Evidence, Current Barriers, and New Technologies. Journal of Diabetes Science and Technology. 2020;15(4):901-915. doi:10.1177/1932296820928100

Kudva YC, Raghinaru D, Lum JW, Graham TE, Liljenquist D, Spanakis EK, Pasquel FJ, Ahmann A, Ahn DT, Aleppo G, Blevins T, Kruger D, Brown SA, Levy CJ, Weinstock RS, Steenkamp DW, Spaic T, Hirsch IB, Broyles F, Rickels MR, Tsoukas MA, Raskin P, Hatipoglu B, Desjardins D, Terry AN, Singh LG, Davis GM, Schmid C, Kravarusic J, Coyne K, Casaubon L, Espinosa V, Jones JK, Estrada K, Afreen S, Levister C, O'Malley G, Liu SL, Marks S, Peleckis AJ, Pasqua MR, Tardio V, Kurek C, Luker RD, Churchill J, Tajrishi FZ, Dean A, Dennis B, Fronczyk E, Perez J, Mukhashen S, Dhillon J, Ipek A, Bzdick S, Atakov Castillo A, Driscoll M, Averkiou X, Dalton-Bakes CV, Moore A, Jordan LF, Lesniak A, Pinsker JE, Sasson-Katchalski R, Campos T, Spanbauer C, Kanapka L, Kollman C, Beck RW; 2IQP Study Group. A Randomized Trial of Automated Insulin Delivery in Type 2 Diabetes. N Engl J Med. 2025 May 8;392(18):1801-1812. doi: 10.1056/NEJMoa2415948. Epub 2025 Mar 19.

Aronson R, Reznik Y, Conget I, Castañeda JA, Runzis S, Lee SW, Cohen O; OpT2mise Study Group. Sustained efficacy of insulin pump therapy compared with multiple daily injections in type 2 diabetes: 12-month data from the OpT2mise randomized trial. Diabetes Obes Metab. 2016 May;18(5):500-7. doi: 10.1111/dom.12642. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5071718/pdf/DOM-18-500.pdf

Bundesärztekammer (BÄK), Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV), Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF). Nationale Versorgungsleitlinie Typ-2-Diabetes – Langfassung. Version 3.0. 2023 DOI: 10.6101/AZQ/000503. www.leitlinien.de/diabetes

diabetesDE - Deutsche Diabetes-Hilfe. (o. D.). Sulfonylharnstoffe. Diabetes-Lexikon. Online verfügbar unter: https://www.diabetesde.org/ueber_diabetes/was_ist_diabetes_/diabetes_lexikon/sulfonylharnstoffe (Abgerufen am 07.09.2025)

Redmon JB, Bertoni AG, Connelly S, Feeney PA, Glasser SP, Glick H, Greenway F, Hesson LA, Lawlor MS, Montez M, Montgomery B; Look AHEAD Research Group. Effect of the look AHEAD study intervention on medication use and related cost to treat cardiovascular disease risk factors in individuals with type 2 diabetes. Diabetes Care. 2010 Jun;33(6):1153-8. doi: 10.2337/dc09-2090. Epub 2010 Mar 23. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2875414/pdf/zdc1153.pdf

Ni, L., Yuan, C., Chen, G. et al. (2020). SGLT2i: beyond the glucose-lowering effect. Cardiovascular Diabetology, 19, 98. https://doi.org/10.1186/s12933-020-01071-y

Autor:in

Stephan Hillig

Dipl.-Psych. Stephan Hillig

Stephan Hillig ist Diplom-Psychologe und Content-Manager. Er studierte Psychologie, Psychiatrie und Neurologie und arbeitete danach über zehn Jahre als Medizin-Journalist, Redakteur und Ressortleiter in verschiedenen Verlagen und für unterschiedliche Zeitschriften. Am liebsten schreibt er über Gesundheitsthemen, die zeigen, wie eng und kraftvoll Körper und Psyche miteinander verzahnt sind, sowie Texte, die Menschen dabei unterstützen, gesund zu bleiben oder schnell wieder zu werden.

)

Geprüft von

Dr. Benjamin Jaghutriz

Director R&D and Global Medical Affairs

Facharzt für Innere Medizin, Endokrinologie und Diabetologie

)

)

)